Si l’ensemble témoigne d’une indéniable sincérité pour aborder avec légèreté des thématiques difficiles (le deuil, le refus des sentiments…), le résultat est plombé par son « male gaze » et une complaisance malaisante envers ses personnages racistes, antisémites et transphobes.

Marginalisation victimaire, rédemption par la lutte positive et la transparence morale, dose d’humour nécessaire au feel-good movie consolateur : il y a là comme une martingale d’époque.

De facture très lisse, alternant témoignages et images d’archives, le film retrace minutieusement l’attaque israélienne de 2009 qui a causé la mort des enfants du docteur Abuelaish, jusqu’aux brancards ensanglantés.

Film à l’étrange atmosphère paré de décors somptueux, La Légende d’Ochi en donne une version modernisée qui redonne toute sa place au féminin.

Film social, cette œuvre solide met en lumière les effets délétères de notre rapport à la frontière en l’incarnant dans deux personnages terriblement humains. Manière d’aiguiser les consciences sur une tragédie encore occultée.

Francesco Di Leva fait grande impression ici en patriarche terrifiant et omniscient qui emporte peu à peu ce drame social sur le terrain d’un thriller psychologique étouffant et éprouvant.

Présenté à la Quinzaine des cinéastes à Cannes, en 2024, The Gazer est un hommage au thriller paranoïaque du siècle passé. Héroïne décavée, image sale, dérive urbaine, musique anxiogène, montage fiévreux…

La voir, « l’air de rien », accomplir des gestes insignifiants et rituels (commander à dîner, porter un toast, flirter avec son rancard, etc.) tout en communiquant avec un démiurge sadique et caché constitue à la fois l’enjeu du récit mais aussi le prétexte à une série de situations dont il faut bien avouer qu’elles sont au-delà de l’invraisemblable.

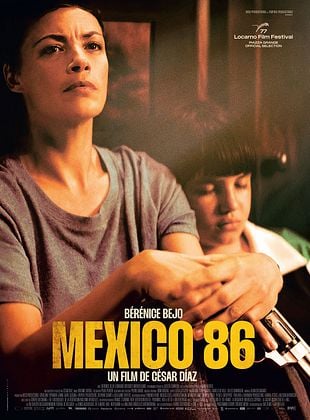

De manière convaincante, la mise en scène mêle les codes du film d’espionnage paranoïaque à ceux d’un drame intimiste.

En ce sens, Simon de la montaña est un beau film sur la nécessité de faire corps pour avancer et recréer du possible.

A l’été 2022, le cinéaste espagnol Rodrigo Sorogoyen transformait avec As bestas un simple conflit de voisinage en une effroyable épopée de haine et de violence. Le Clan des bêtes, premier long-métrage du réalisateur américain Christopher Andrews, en reprend le principe. Avec une moindre maestria pour créer de la tension, mais davantage d’humanité insufflée à ses personnages.

Traduit en termes de mise en scène, le défi consiste à devoir peupler des plans depuis le regard d’un sujet enfermé dans un trou. On sera surpris de la richesse et de l’intelligence sensible des réponses envisagées par Emmanuel Finkiel pour lever l’aporie.

En dépit de ses incertaines réminiscences à "Bonnie and Clyde" (Arthur Penn, 1967) et "Cléo de 5 à 7" (Agnès Varda, 1962), le film se révèle une pure surface, confine au long clip esthétisant, tient, sur le plan de l’écriture comme de la mise en scène, à peine debout.

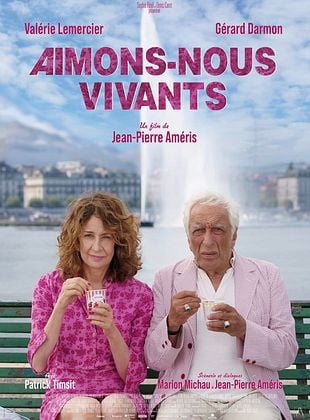

Frappé au coin d’une chanson engloutie du chanteur François Valéry (« Aimons-nous vivants », 1989), le film qui en ressort ne trouve pas, hélas, l’alchimie idoine, ni justement la vitalité requise, manquant en tout premier lieu le coche de la vista comique.

Au diapason de l’argument – qui s’apprécie dans le farcesque, comme en témoignent Le Viager (1971) de Pierre Tchernia ou L’Argent de la vieille (1972) de Luigi Comencini – le film, pris dans un curieux mélange de sentimentalisme et de cynisme, se tient sur la crête d’une mièvrerie malaisante dont on peine à s’émouvoir du spectacle.

(...) Rapide souffre néanmoins d’un scénario quelque peu convenu, dont on peut facilement deviner les rebondissements à l’avance.

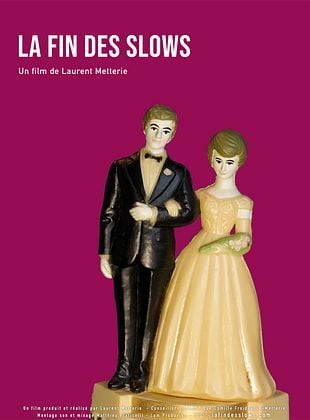

La Fin des slows permet de mesurer de manière très concrète les avancées et les résistances vers une plus grande égalité dans l’intimité du quotidien. Au-delà des réponses apportées, la manière dont s’organise la parole, cette tentative de faire couple en produisant un récit commun, teinté de plus ou moins de silence, a quelque chose de fascinant.

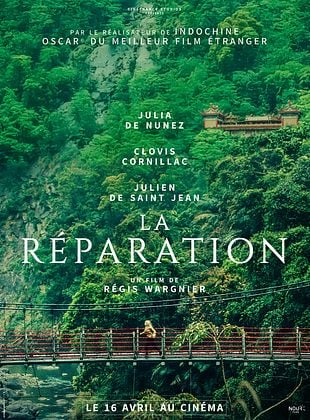

Avec son esthétique léchée, sa narration frontale qui, à mi-parcours, résout le mystère, La Réparation peine à incarner durablement le trouble intérieur de ses personnages, faute de trouver une forme à leurs aspérités.

Paul, c’est le beau mirage du film, mais qui cache un personnage qui manque cruellement à l’appel : où est l’homme, bête et méchant, pas déconstruit pour un sou, hétéro, beauf, voire violent ? Pour rendre convaincante la peinture des outrances militantes, il aurait fallu qu’en face existent la bêtise et la violence des hommes.