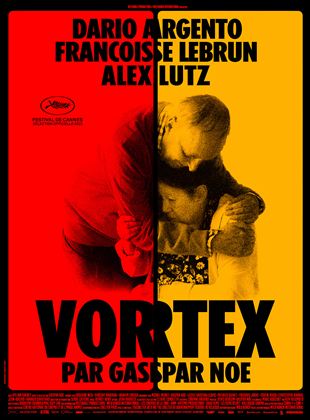

Voilà un film précieux, hanté par de puissantes visions, déchiré par des moments bouleversants, ménageant des scènes de suspense géniales.

Jusqu’au bout, l’inventivité de l’image met en scène la mort prochaine. Vortex transforme l’absence en tableaux contemporains. Une expérience sensorielle, totale.

Paco Plaza, en virtuose des effets de terreur, construit avec économie et savoir-faire les conditions d’un dérèglement qui prend place dans un décor quasi unique, un appartement bourgeois, dont chaque pièce, chaque porte, chaque couloir semble contenir une menace voilée.

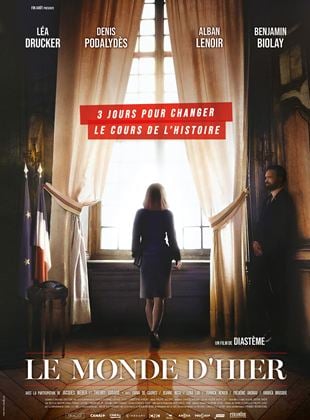

La grosse blague est parfois lourde mais se revigore de mille petites inventions de politique-fiction.

C’est la photographie de ce monde en perdition que met ainsi en scène, l’air de rien, la réalisatrice. En glissant dans le cadre voluptueux d’un été ses petites touches subversives, en en contrariant l’immobilité du temps et l’harmonie des lieux par des effets disruptifs, Clara Roquet crée un déséquilibre à peine perceptible.

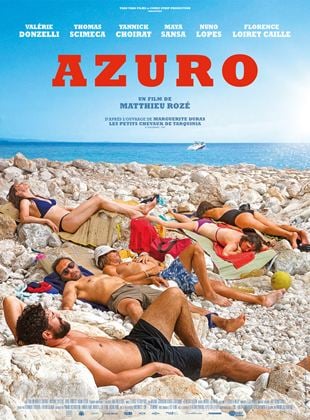

Sur un mode binaire, le film alterne querelles et réconciliations, pour aboutir à un compromis, « ni avec toi ni sans toi », qu’on voit arriver de très loin.

La cohabitation ainsi démultipliée apporte son renfort de stéréotypes, de rancœurs, d’affrontements et de mauvaise foi. De quoi créer de la pagaille, mais une pagaille qui s’essouffle à force de tourner en rond et d’exploiter les mêmes ingrédients. Et, au final, ne fait plus rire du tout.

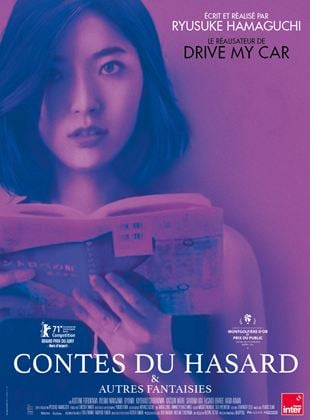

On sortira de la salle sur la joie pure et délicate de ce dernier récit, d’une tristesse pourtant terrible. Tout le film, d’une profondeur vertigineuse, d’un climat et d’une tonalité sans cesse changeants, est nourri de ces paradoxes.

Malgré un final tiré à gros traits, entre Hans Wierk, un ancien nazi repenti, et un jeune néonazi, Le Dernier Témoignage réussit à anéantir les paroles de ces exécuteurs dans leur propre confusion.

[Le] surplus de personnages, d’actions et d’éléments iconiques du jeu ayant pour but d’accélérer le rythme et de divertir au maximum [...] est néanmoins insuffisant pour faire passer le prosaïsme des dialogues, de l’esthétique et de l’intrigue.

Le film joue sur la légèreté – rien n’est grave –, grâce à la présence loufoque de Thomas Scimeca, mais la mise en scène volontariste finit d’évacuer le peu de mystère qui restait dans l’écume des vagues.

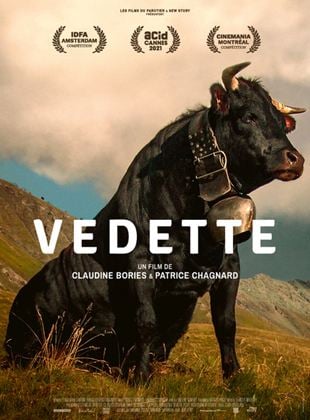

Si ce documentaire propose quelques scènes étonnantes – Bories lit à Vedette la théorie de l’animal-machine de Descartes –, l’artificialité de cette rencontre intellectuelle ne parvient pas à nous émouvoir totalement, et Vedette reste à jamais insondable.

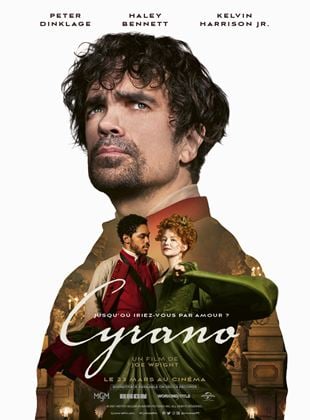

Un film kitsch, pas antipathique, mais visant à tout moment et dans tous les registres l’intensité maximale. Cette esthétique du choc permanent, à la longue usante, finit par nuire au mince réconfort moral que procure ce tonitruant spectacle.

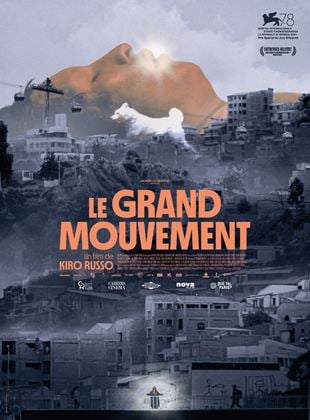

A l’intérieur d’univers parfaitement ouvragés, il y a toujours un moment où l’élégance d’un mouvement de caméra arrache le film à son académisme de principe.

Le réalisateur a ici tenté de refléter la problématique sous l’angle du pouvoir en place. Pour ce faire, le chemin qu’il se taille entre réalisme et romanesque, voire tragédie, est audacieux, mais s’expose à un certain emportement artistique.

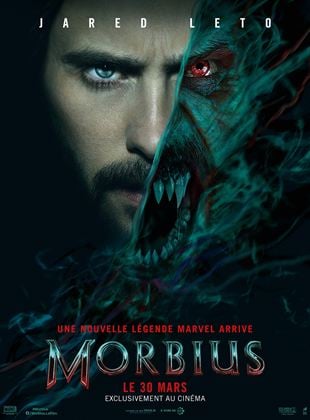

Deux vertus s’attachent à ce film. La première consiste à rabattre le genre sur un autre genre, plus classique : le film de vampire. [...] L’autre vertu est l’indéniable beauté du film, tout particulièrement dans les scènes d’action.