Perclus de longueurs, dépourvu de profondeur, voilà un récit qui manque singulièrement de substance.

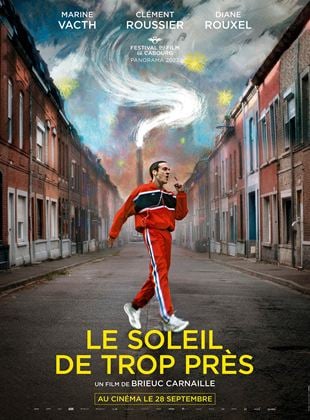

Basile va connaître des hauts et des bas (au travail, en amour) au fil d’un récit balisé, que Clément Roussier, ancien danseur, réussit toutefois à faire dévier lors de quelques moments de grâce. Le film révèle un bel acteur, un genre de Belmondo en moins hâbleur.

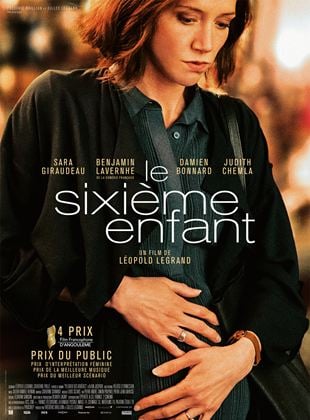

Le spectateur est embarqué dans une histoire a priori invraisemblable, mais qui finit par prendre forme, à partir du moment où les deux personnages féminins font alliance : l’une ne veut plus d’enfant, l’autre ne pense qu’à cela. Deux femmes et un couffin, en version « fait divers ». Le film gagne en folie, laisse planer le doute, jusqu’à la dernière image.

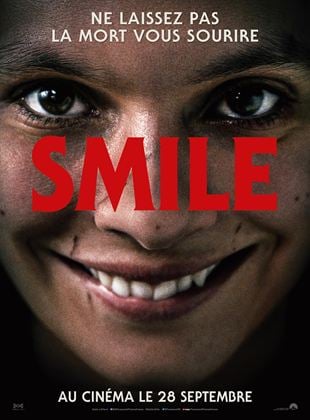

Pour couronner le tout, le journaliste a lui-même perdu sa petite sœur et a des visions terribles. Quand c’est noir, c’est noir, et c’est un peu indigeste à voir.

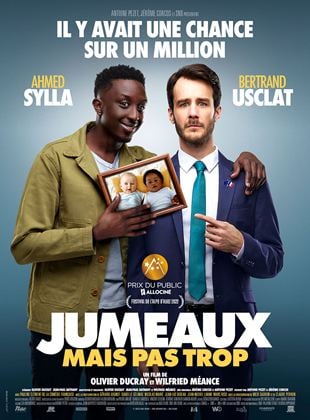

Cousu de fil blanc, chargé de bons sentiments, la larme facile, le film bénéficie heureusement de la présence de deux acteurs aguerris au registre comique dont ils parviennent à dispenser, ici, quelques effets salutaires.

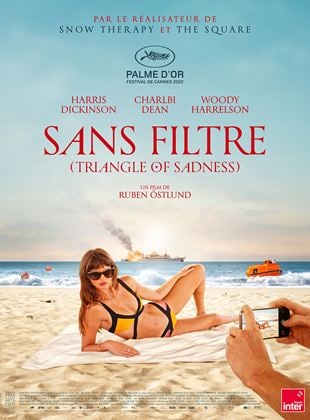

La croisière, sa mouise : il faudra une tempête, un repas trop copieux et un naufrage pour réinitialiser les rapports de classe, mais à quel prix…

Son minimalisme narratif et formel est à saluer, à une époque où les récits ne cessent de bander les muscles et de perdre leur spectateur dans un labyrinthe de vaine intelligence.

La fiction arrive véritablement ici, lorsque Zahia et une jeune institutrice écolo (Anaïde Rozam) se lancent tête baissée dans un projet d’« école verte » pour concurrencer leur rutilant concurrent… A voir.

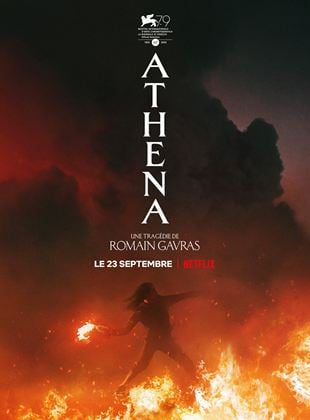

Trop de violence y est mis au service de la seule ivresse spectaculaire. Trop de questions y sont laissées sans réponse. Trop de contours à l’emporte-pièce y définissent les caractères.

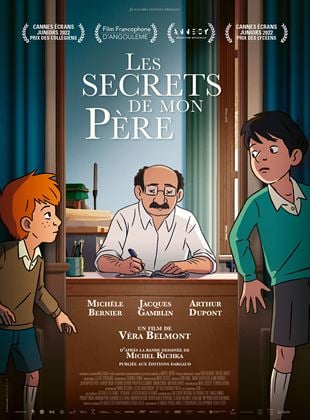

Adoptant l’esthétique « ligne claire » en hommage à l’école franco-belge, l’ensemble fait preuve d’assez de mesure et de subtilité pour accomplir une telle mission, comme pour enrober sa vocation didactique.

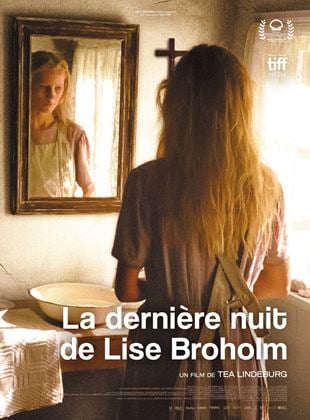

Pour le reste, avec son 16 mm, le film souffre d’être trop appliqué, embourbé dans son littéralisme et semblant utiliser un roman de 1912 pour y plaquer un regard d’aujourd’hui.

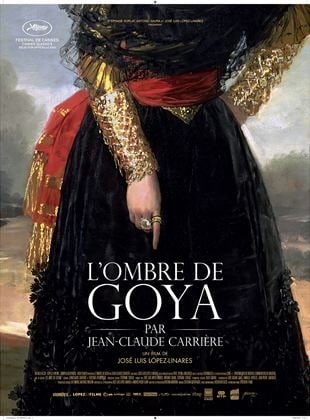

Entendre Jean-Claude Carrière parler de Goya est un bonheur de chaque instant, et offre les meilleurs passages d’un film par ailleurs assez formaté. Ecrasée par ces deux géants, la caméra, timide, s’efface, se contente de suivre – et c’est sans doute ce qu’il y avait de mieux à faire.

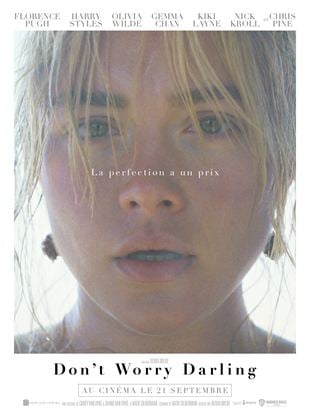

Balayant toute idée de vraisemblance et de finesse narrative, Olivia Wilde ne se montre désireuse que d’une chose : profiter de la flamboyance de ses décors pour composer de belles images d’horreur qui tournent à vide.

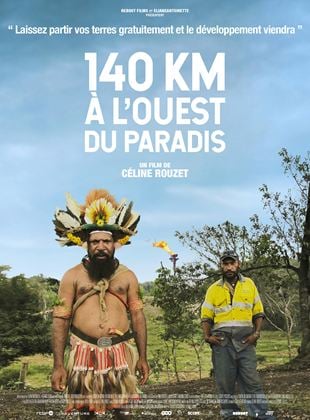

C’est un film terrible et poignant à la fois, qui montre la misère et le désespoir de ces populations. Les témoignages des autochtones y sont nombreux. Manquent ceux d’Exxon et du gouvernement, qui nous expliqueraient comment tout cela est juridiquement et politiquement possible.

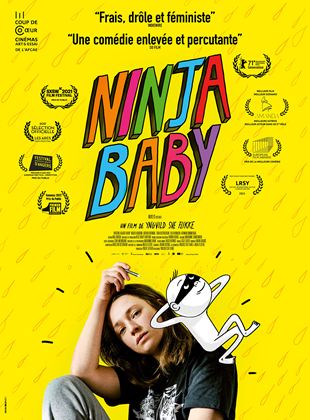

Sur ce sujet rebattu de la grossesse non désirée, l’intérêt de Ninjababy réside principalement dans la relation qu’entretient la mère avec son fœtus. Cela commence par un gribouillis.

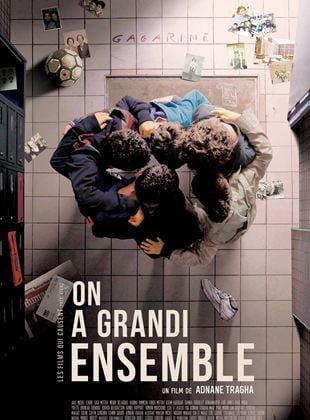

Le réalisateur Adnane Tragha a, lui, grandi en face. (...) Il est allé interroger ceux et celles qui y ont habité (Daniel, Hocine, Samira, Loïc, Yvette, Foued, Mehdy…), dont les paroles, précises et bouleversantes, se croisent, se complètent, créent un récit autant que des images.