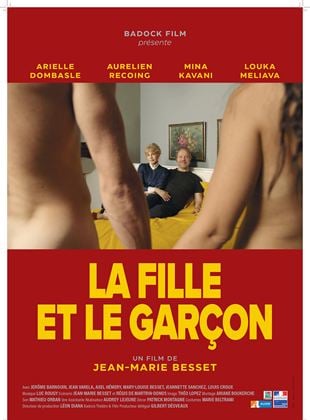

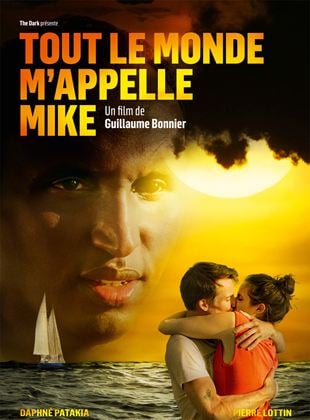

La mer sera désormais le seul horizon du film, le bateau, l’unique espace que Guillaume Bonnier filme avec souplesse, jouant finement avec l’exiguïté de l’habitacle et l’anxiété qu’elle génère, conduisant son récit avec une minutie qui transforme en langage chaque geste, chaque déplacement, chaque mouvement, et frôlement des corps.

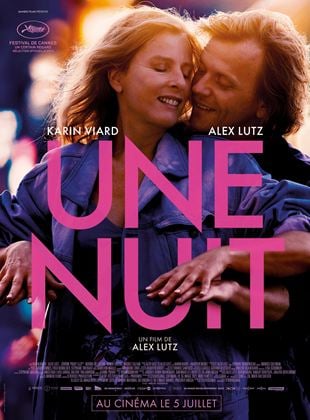

Cinq ans après Guy, faux documentaire sur un chanteur de variété oublié, le cinéaste se révèle toujours aussi habile à faire sentir le « présent des choses passées », selon la formule de saint Augustin.

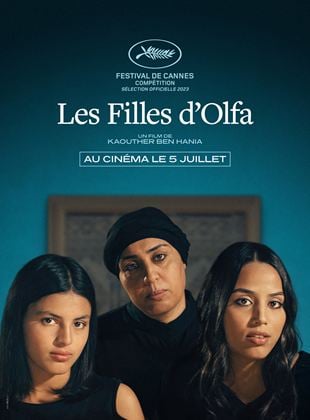

Soit six femmes sur le plateau, dans un huis clos stylisé qui tient de l’expérience de laboratoire, où la parole se libère, les cœurs se débondent, l’émotion circule.

La simplicité, ici, est essentielle : une poignée de personnages, quelques décors, les motifs élémentaires de rédemption que Paul Schrader remet inlassablement sur le métier, mais chaque choix de mise en scène compte, chaque geste, chaque coupe, chaque regard contribue à mener le drame à destination.

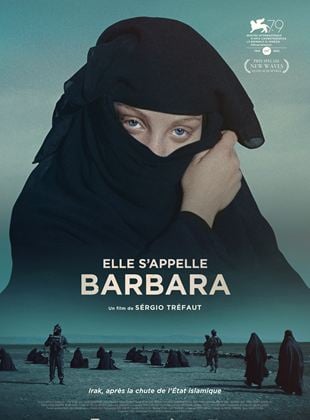

Le réalisateur portugais choisit une forme épurée, refusant les explications sociologisantes, filmant son héroïne insaisissable, celle-ci préservant le mystère de son engagement.

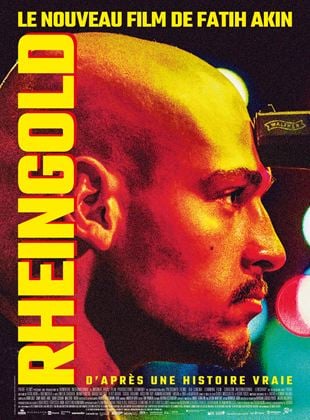

Qu’un tel destin ait pu rencontrer le goût invétéré de Fatih Akin pour le rentre-dedans n’est pas fait pour étonner. Et que le choc entre ces deux extrêmes, de la réalité et de sa représentation, finisse par s’annuler, voilà qui n’est pas non plus, hélas, une grande surprise.

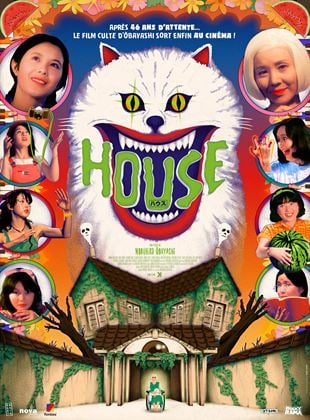

Le spectateur garde le sourire car, au-delà du côté guimauve de l’intrigue, le film, réglé comme une horloge, offre surtout des moments de virtuosité visuelle.

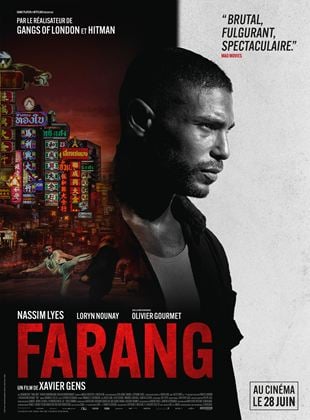

Si l’entreprise n’est pas exempte d’une certaine candeur et d’un goût pour la mise en scène d’affects très primitifs, il faut reconnaître à Xavier Gens un savoir-faire dans la gestion d’une action violente et la peinture instantanée de personnages secondaires. A cet égard, Olivier Gourmet en irrécupérable méchant est épatant.

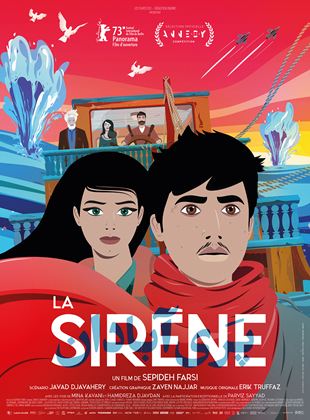

La Sirène, film d’animation de la cinéaste iranienne Sepideh Farsi, a beau retracer la mémoire de la guerre Iran-Irak (1980-1988), à l’époque où la réalisatrice était adolescente, cette œuvre nous parle de tous les conflits.

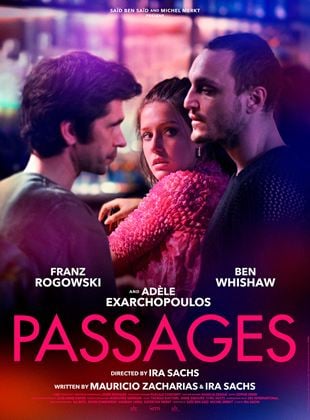

Le trio que tente de former Tomas, dans Passages, est un courant d’air : le réalisateur narcissique passe des bras de l’un à l’autre, fait sa loi et prend les commandes du récit, le film s’articulant autour du pur désir, au risque parfois de rester dans une surface cosmétique – tout le monde est beau et tendance, comme la décoration des appartements.

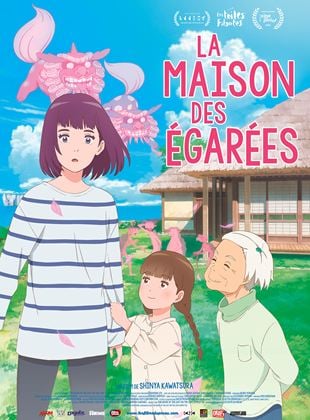

Ouvrage de sensibilisation, le film n’est jamais loin de fleurer le traditionalisme bon teint comme l’apologie des « vraies valeurs ». Toutefois, son trait fin, son cours calme, sa fluidité de récit se laissent suivre sans heurts, et font parfois oublier un scénario quelque peu téléguidé.

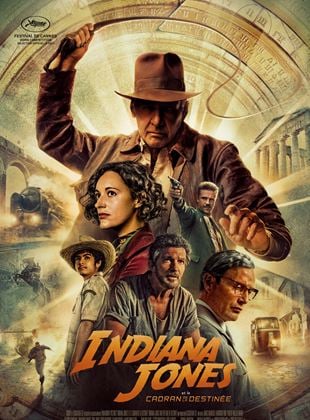

Mais le motif poétique du voyage dans le temps trouve cette fois dans Harrison Ford en personne son plus émouvant écho.

On est ému de retrouver intact ce continent dans ce premier long-métrage de la réalisatrice russe Marusya Syroechkovskaya qui s’ouvre sur les images attrapées sur le vif de l’enterrement d’un ami, en 2016.

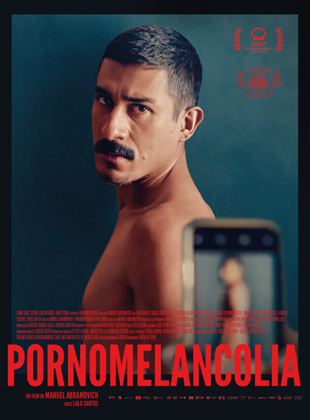

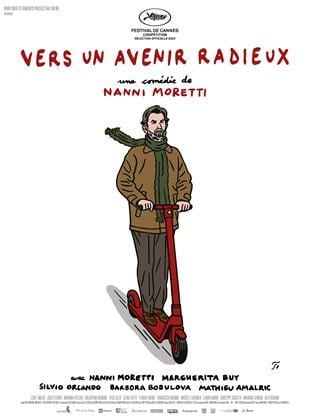

Le film est ailleurs. Dans le jeu volontiers cabotin du cinéaste protagoniste, qui parle fort, décompose ses répliques, se perd dans ses pensées, passant outre les conventions du naturel. Mais aussi dans un formidable bric-à-brac, entremêlant non seulement les niveaux de récit, mais brassant une multitude de registres, du drame familial à la comédie de mœurs, de l’élégie au numéro musical, de la confession au rêve.

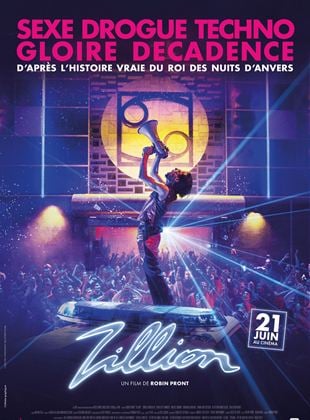

Hanté par l’œuvre scorsesienne, le film cite aussi bien Les Affranchis, Casino, que Le Loup de Wall Street. Autant de références écrasantes face auxquelles Zillion fait figure de très pâle contrefaçon, faisant sienne la vulgarité de son personnage.

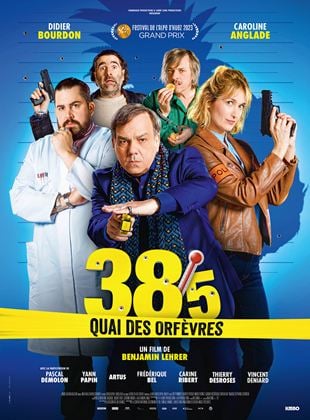

Ce n’est donc pas tant à l’humour populaire dévastateur des Inconnus et moins encore à l’explosivité parodique d’un Mel Brooks que ce film peut se comparer, plutôt à l’esprit des Bidasses du temps jadis, une sorte d’esthétique du lamentable telle que le cinéma français, d’une génération l’autre, nous en repasse les plats.

En lieu et place d’une maestria de la mise en scène qui viendrait relever la monotonie du « beat them all », le Finlandais Jalmari Helander se montre incapable de penser son film en dehors d’une poignée de références écrasantes : la série des Rambo, Mad Max. Fury Road (George Miller, 2015) et le cinéma de Quentin Tarantino.

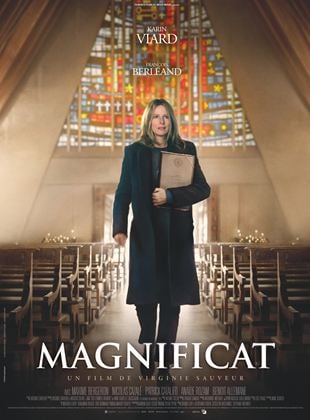

Au croisement de ces deux lignes un peu tirées par les cheveux, un plaidoyer plutôt délicat pour l’intégration des femmes dans la prêtrise et contre le célibat des prêtres, écrit sur une voie étroite entre affabulation romanesque et dossier à charge, par Virginie Sauveur (...).