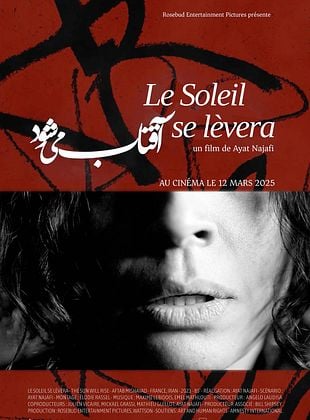

Passionnant sur le fond, Le soleil se lèvera est quelque peu écrasé par son parti pris formel d’une grande radicalité.

Moins concluant dans ce qu’il raconte politiquement de cette période, ce long-métrage classique dans la forme, pas toujours épargné par l’anecdotique, vaut surtout par la dimension humaine de son récit. Berlin, été 1942 touche, avec pudeur, lors de quelques scènes réussies à des instants beaux et poignants.

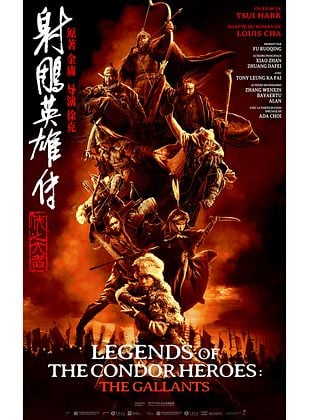

A la dimension pyrotechnique du film baignée de sortilèges fantastiques, le cinéaste accole une touche de romantisme. Avec le souci constant des tiraillements qui animent les personnages. Au conflit d’épée répond celui des cœurs.

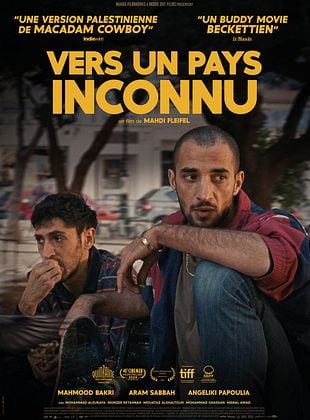

Le scénario en rajoute sur l’ambivalence de ses antihéros, lesquels ont sans doute perdu la tête et imaginent un énième coup sordide. Au-delà du réel, Vers un pays inconnu est peut-être l’histoire d’un cauchemar sans fin.

Caméra scrutant les visages, monologues haletants, mais aussi soudaines ruptures de ton, sont autant de moyens de pénétrer au cœur du verbe, matière et scène privilégiée du drame.

Le premier déplacement, c’est celui que permet l’altérité, semble suggérer le film. Un état d’esprit qui culmine lors d’une belle et longue séquence où les personnages sont invités à passer la soirée avec des gens du voyage.

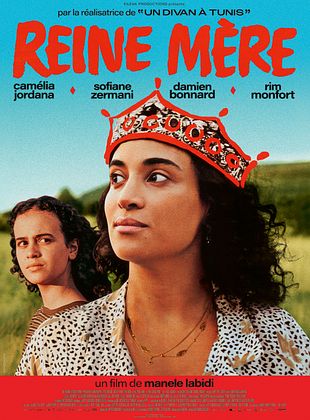

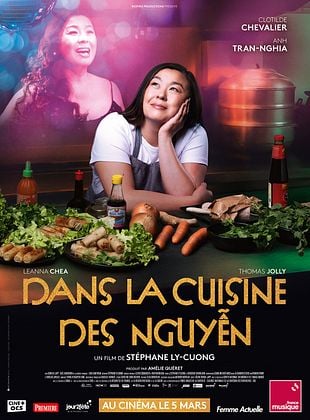

A travers Amel, c’est tout l’orgueil des mères qui est représenté, cette manière d’arracher le meilleur de la vie sans pourtant en avoir les moyens, ce matriarcat flamboyant des familles immigrées – très loin du fantasme patriarcal auquel on les réduit si souvent.

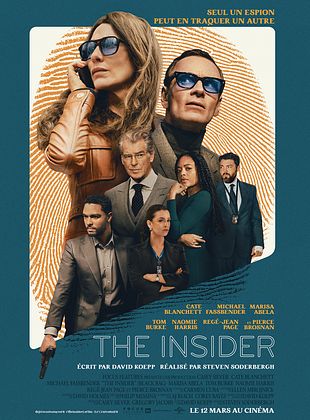

Ce sont les coups tordus de la conjugalité qui intéressent le cinéaste américain, comme en témoignait d’ailleurs, sur le mode du thriller, son premier long-métrage Sexe, mensonges et vidéo, qui valut au réalisateur de 26 ans de décrocher la Palme d’or à Cannes, en 1989.

D’une séquence à l’autre, on passe du film d’espionnage pour tenter de confronter le chef de la police au journal intime nous exposant les fragilités de la journaliste. Cette dualité permet à Shiori Ito de retrouver une force d’action réparatrice. Mais elle mène aussi à des instants vertigineux.

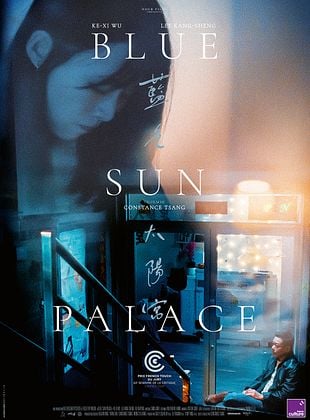

Dans l’écoulement du plan se joue aussi celui des affects, cette arythmie mélancolique qui traduit le déracinement. Sur ce style plane tout du long la tutelle des nouvelles vagues taïwanaises, plus particulièrement le cinéma de Tsai Ming-liang, auquel fait signe la présence de Lee Kang-sheng, figure centrale de ses films.

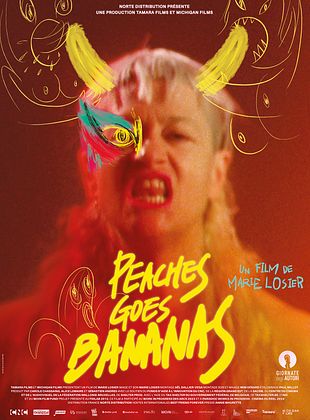

Si le documentaire s’avère plaisant à regarder, il semble davantage s’adresser à des connaisseurs du travail de Marie Losier et à un public d’emblée conquis par Peaches. Reste le problème de sa forme punk et déchaînée, dont le montage énergique dissimule mal l’impression de voir défiler une suite de rushs qui auraient eu du mal à s’organiser pour trouver leur unité.

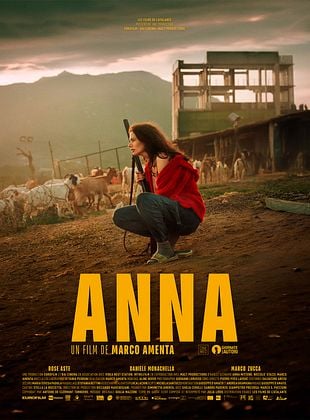

La lenteur du récit, le hiératisme de la mise en scène plongent avec une gravité et une certaine minutie son héroïne au cœur d’un environnement concret tout à la fois finement observé et minutieusement décrit, comme une manière d’enraciner une réflexion qui serait à la fois politique et métaphysique.

En lutte pour faire reconnaître son droit de propriété sur la terre où elle a grandi, l’héroïne, interprétée par Rose Aste, impose son tempérament orgueilleux au film, dont la mise en scène colle à l’âpreté. Dommage que l’ensemble pâtisse d’une longueur qui sape la tension recherchée.

A la fois comédie musicale et comédie sur le spectacle musical, ce premier long métrage est souvent didactique, mais il est aussi doté d’un vrai charme.

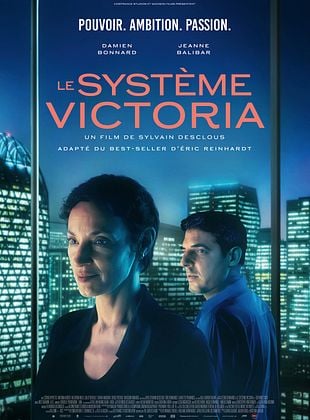

Ce qui manque au film pour dire vraiment quelque chose du capitalisme, c’est le travail en lui-même. De la construction de la tour, de l’effort ouvrier, etc., on ne verra pas grand-chose.

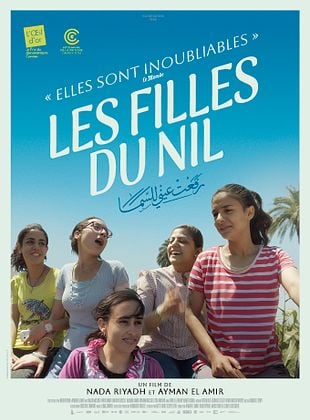

Ces images idylliques, qui ouvrent le documentaire Les Filles du Nil, viendront buter pendant l’heure quarante qui suit contre une réalité plus âpre. Celle du quotidien de ces jeunes femmes de Deir el-Bersha, un village copte situé à 300 kilomètres au sud du Caire, en Egypte.

Le film nous aimante dans ses accès de noirceur millimétrée, dans son minimalisme et ces bouts de scène jamais filmés in extenso. Ainsi morcelée, l’expérience visuelle nous rend attentif à chaque image manquante, et au moindre signe (...).

Pas mal de pistes à suivre, donc, et autant de plaisir à s’y perdre. Les prestations d’acteurs – particulièrement dans le registre de la bêtise universelle – n’y sont pas pour rien.