Faire l’amour, boire et sortir jusqu’à point d’heure ? Ou rester sur le chemin tracé par la communauté ? L’envie d’ausculter ce mal-être a été le moteur du film.

Si simple soit-il, ce dispositif frontal accouche, par touches impressionnistes, d’une vibrante comédie humaine qui parle du grand âge et des moments forts d’une vie.

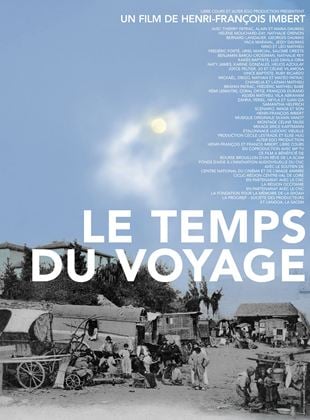

On part dans une évocation au long cours de leur destin et de leur longue résilience, plus particulièrement marquée par le souvenir des camps d’internement où ils furent durement parqués durant la seconde guerre mondiale et par leur inscription contemporaine dans la société française.

Si Le Mangeur d’âmes semble, au premier abord, adopter la forme ingrate d’un téléfilm policier filmé en région, les diverses trouvailles et l’utilisation surprise de certains acteurs à contre-emploi contribuent à pervertir avec bonheur certaines conventions de départ

Une première affaire peut faire basculer un destin, anéantir une vocation ou bien construire une jeune fille timide, en l’obligeant à surmonter les coups et blessures auxquels elle avait, jusqu’à présent, échappé.

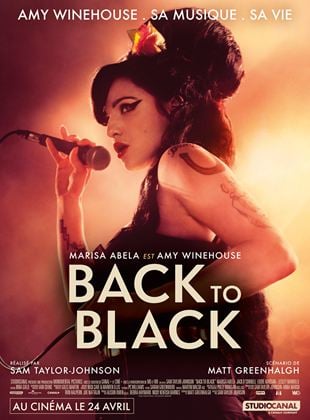

Le film se refuse à distribuer bons et mauvais points, pour préférer figurer le délice d’une déchéance à deux, d’un amour qui consume et qu’on s’injecte à très haute dose.

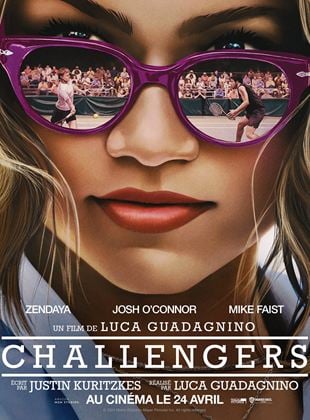

Avec beaucoup de virtuosité et sans jamais trop nous perdre, le film entrechoque ces deux époques, un âge d’or et un présent morne, faisant le compte des illusions perdues tout en observant la manière dont le désir, lui, est la seule chose qui ne se soit pas usée avec le temps.

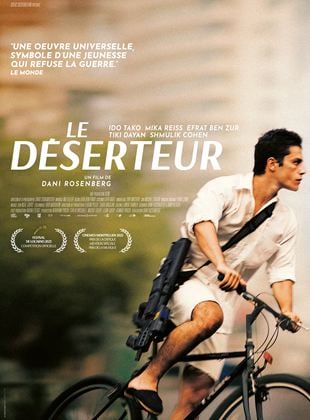

Le deuxième long-métrage de Dani Rosenberg, après un premier essai foutraque autour du décès paternel (La Mort du cinéma et de mon père aussi, 2021), renoue avec la vigueur du jeune cinéma israélien, une façon de convertir la rage en mouvement.

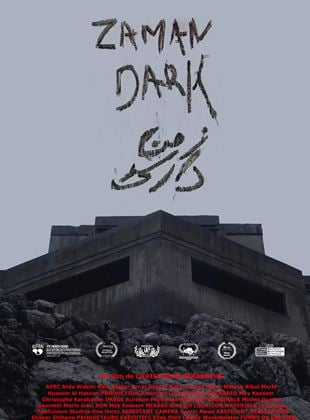

Le film de Christophe Karabache s’effondre ici avec le pays. Il est loisible de se reporter à l’œuvre de son compatriote Ghassan Salhab (de Beyrouth Fantôme à La Vallée), pour mieux comprendre la manière dont on peut, sur un terrain similaire, éviter la complaisance et accéder à la grâce.

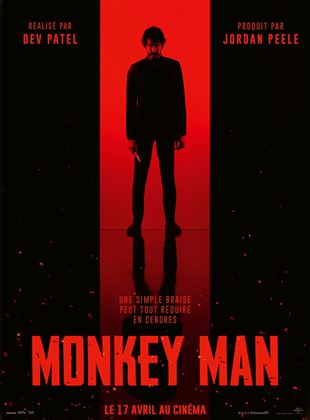

Bientôt, passé et présent, tradition et modernité fusionnent dans une bouillie d’images publicitaires. On voit ce que c’est censé produire : un film cerveau plongeant dans la psyché chaotique de son héros. On penche plutôt pour l’egotrip qui sent le nanar.

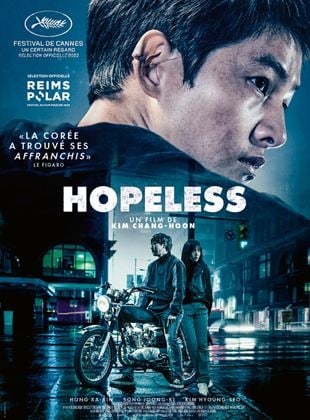

Le film s’enferme dans une morne alternance entre explosions de violence - les coups pleuvent à la moindre occasion - et accalmies par le dialogue.

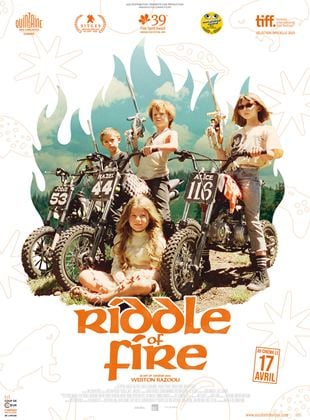

Mais sous les herbes folles scénaristiques, Riddle of Fire laisse finalement apparaître un joli petit objet trop en surface (où sont les terreurs d’enfant ?), écartelé entre deux intentions contradictoires : laisser les clés du film aux gosses tout en surjouant, dans leur dos, le geste d’auteur insolite.

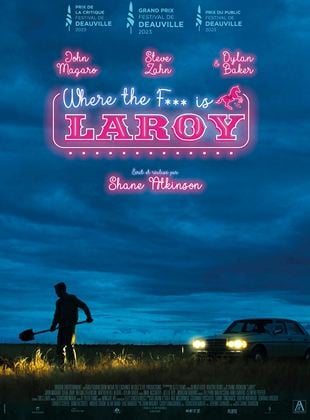

Le premier long-métrage de Shane Atkinson est grinçant, drôle, cruel, parfois hilarant. Sans doute est-il un peu trop prisonnier de sa volonté de rendre hommage au cinéma des frères Coen, ce qui implique un surplomb sur les protagonistes, tous, ou presque, réduits à des caricatures de ploucs.

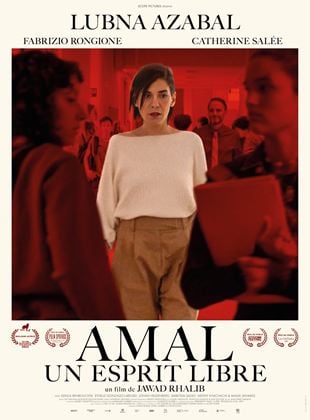

Cette « audace » est le point de départ d’une guerre insidieuse qui va la prendre pour cible au nom du respect d’un certain nombre d’élèves. Mais le sens de la nuance n’est pas spécialement favorisé par un film dont le manichéisme conforte surtout l’efficacité du propos.

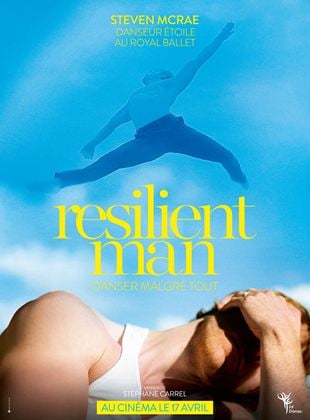

Entre rééducation et répétitions, hauts et bas, McRae, dont la gravité et la sincérité auréolent la moindre apparition, livre une leçon de vie et d’art en tirant la sonnette d’alarme sur l’urgence d’un vrai accompagnement physique et mental des danseurs.

L’exploit des réalisateurs tient à leur manière de parvenir à organiser, on ne sait comment, la mise en scène à l’intérieur d’un territoire virtuel. On se surprend à être saisi par la beauté d’un mouvement de caméra, d’un plan.

Ce que le film a de meilleur tient dans la révélation de cet engrenage insidieux qui, tant dans la réalité carcérale qu’insulaire, prend appui sur une nécessaire culture du compromis pour conduire à la transgression pure et simple de la loi.

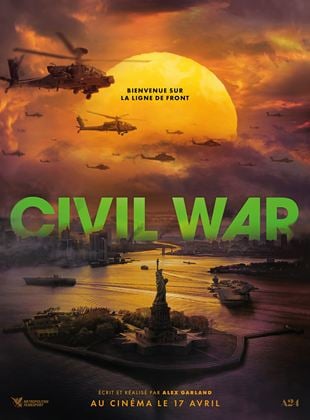

Civil War se fixe ainsi ses propres limites, celles d’une succession d’aventures fantaisistes nourrie habilement de situations convenues et dopée par un savoir-faire et une indiscutable manière de tenir, durant deux heures, le spectateur en tension.