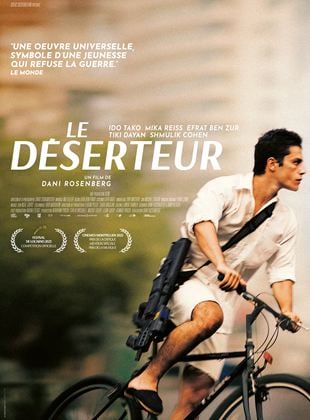

Naviguant tour à tour entre le drame, le thriller, la comédie ou la satire, Le Déserteur s’essouffle malheureusement à l’image de son protagoniste.

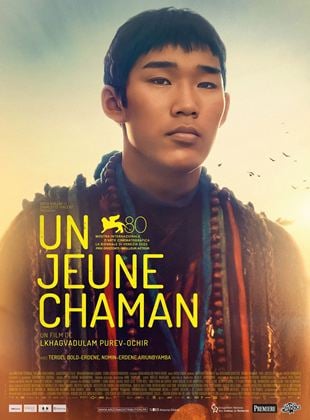

Film de rencontre et de tissage plutôt que d’opposition, Un jeune chaman trouve dans ces images un naturalisme empreint d’une spiritualité intensément magnétique.

L’image est belle, le paysage des régions, en plans de coupe, font office de passage entre les gens, mais il manque un fil rouge à l’ensemble, un logos, une idée de mise en scène plus rigide.

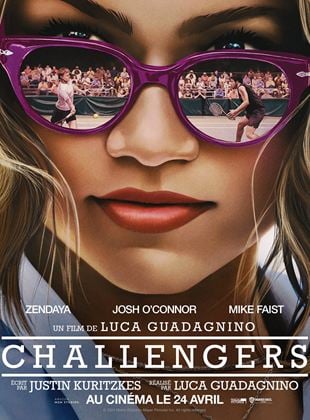

Le film nous laisse totalement lessivés, avec l’impression de sortir à la fois de deux heures de publicités sexualisantes doublées d’une de ces séances d’entraînement cardio à haute intensité dans des clubs pour cadres sup.

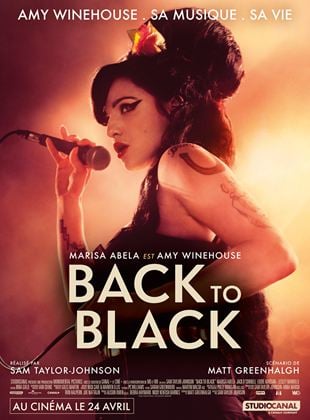

Refusant de s’intéresser au blues d’Amy Winehouse, ce biopic approuvé par les ayants droit de la chanteuse est d’une superficialité désolante.

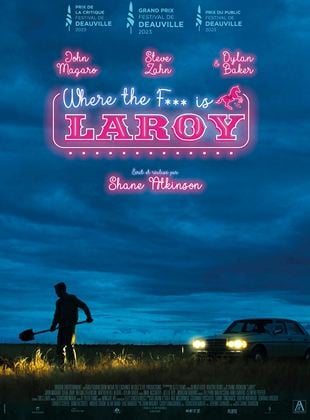

Le film a cette qualité de faire régner à l’intérieur de sa fiction le sentiment d’une fuite permanente, qui confère à l’ensemble un halo fantomatique, fané comme un vieux souvenir.

Prolongeant un geste de cinéma inédit tout en affirmant un vrai sens de la mise en scène, Knit’s Island se révèle être un pari gagnant.

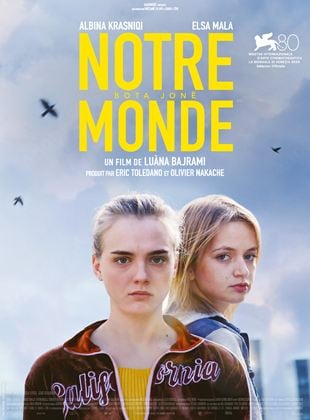

Tout est décuplé car tout le monde se connaît et se croise dans ce territoire fermé dont on explore chaque recoin et où circulent bastons, meurtres et folies.

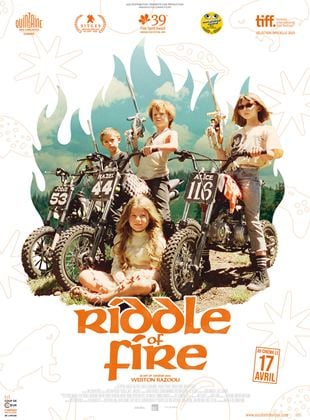

Une version des Goonies vaporeuse et magique, où l’on suit à la trace une bande de gamin·es prêt·es à tout pour craquer le code parental de leur nouvelle console.

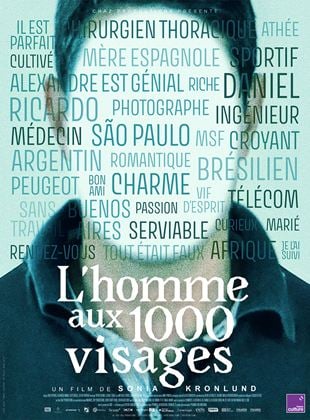

Ni flic, ni juge, ni psy, Sonia Kronlund ne cherche pas à dompter un secret. À sa fenêtre de conteuse, elle en augmente la saveur romanesque.

Hitchcockien par excellence, le renversement du voyeur ou de la voyeuse devenu·e objet du regard lance avec force toute la matière de thriller de Borgo.

Philibert s’intéresse à la vie quotidienne, aux “tracas” que sont les objets, les machines, les instruments, les outils, quand ceux-ci tombent en panne et qu’ils bouleversent sans le vouloir la vie de tout un chacun.

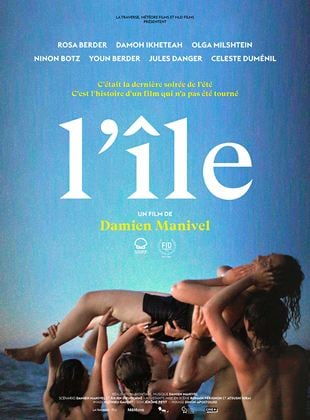

De la trame minimaliste d’une scène pivot du coming of age, qui saisit les derniers feux de l’adolescence à l’orée de l’âge adulte, Damien Manivel tire une matière profuse où l’hésitation se noue à la grâce.

Malgré quelques gimmicks ronflants, le premier film de Zara Dwinger nous embarque dans un road trip ébouriffant.

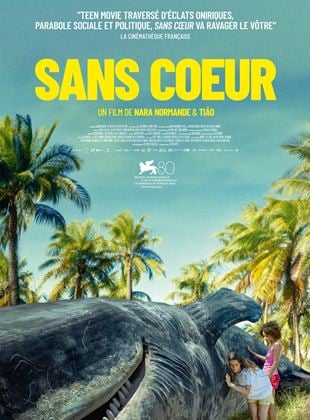

Sans Cœur finit par s’entendre comme le chant de ralliement de celles et ceux dont le genre, la sexualité, la couleur de peau, le rang social font stigmates.

Entre l’exercice de style et le film d’intervention politique, Le mal n’existe pas est à la fois une parenthèse engagée et une nouvelle manifestation des obsessions d’un des auteurs les plus talentueux du cinéma contemporain.