C’est sur cet arc narratif, celui d’une fracture sociale, que se construit Une femme du monde, qui suit Marie chercher et récolter l’argent qui manque et se cogner à une réalité et une administration qui ne la reconnaissent pas.

Au cœur du bois a alors quelque chose du conte, avec ses illustres légendes et ses belles sorcières, gardiennes d’un temple fragile.

Lesté par un dessin inégal et un scénario à la fois tordu et sans subtilité, ne retrouvant sa puissance que lors des scènes les plus oniriques (ou cauchemardesques), Ari Folman semble s’être perdu dans les volutes de son imaginaire.

Lingui est une fable tragique obéissant à une forme de fatalité car, entre la mère et la fille, la malédiction se répète. L’enjeu est ainsi de déjouer le destin.

La caméra ne fait qu’un avec l’œil du sujet tout en créant un effet de dissolution. Le dispositif rappelle celui du récent Il n’y aura plus de nuit d’Éléonore Weber et produit une déréalisation du monde qui nous plonge dans un état proche de l’hypnose.

Le Pouvoir du chien ne raconte rien d’autre que la façon dont deux personnages en apparence fermés l’un à l’autre vont progressivement s’ouvrir, accepter d’être bouleversés par l’expérience de l’autre et s’apprivoiser, dans une dynamique mêlant érotisme et mutation du désir de domination en une forme d’amour refoulé.

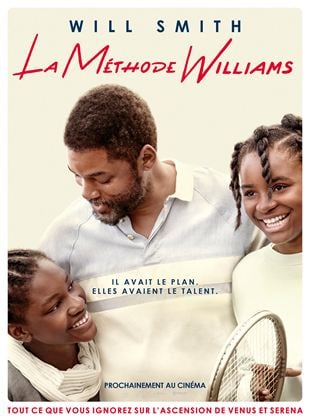

Si l’on demeure tiède devant cette entreprise, c’est que malgré le sérieux, l’extrême application et documentation, elle ressemble davantage à une plaidoirie sortie d’un manuel, à un film-débat, plus à discuter qu’à considérer pour ses ambitions formelles.

Tout est filmé sans une once d’âme – ni le sport, ni surtout les sœurs, dont on passe le film à se demander, contrairement à leur père, ce qu’elles pensent vraiment de tout ça.

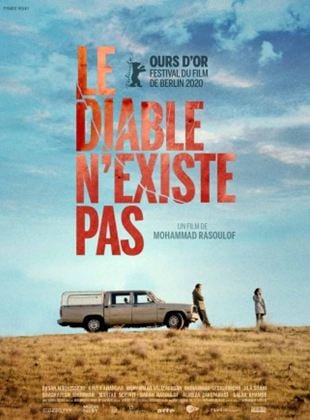

Si Le Diable n’existe pas frôle parfois le didactisme et l’exposé sociologique, il parvient finalement à esquiver les écueils de ces films dévorés par l’actualité brûlante et urgente de leur sujet, notamment quand il ne s’intéresse à rien d’autre qu’à la part sensible et humaine de ce qu’il filme.

Le film travaille à recoller les morceaux avec le matériau d’origine d’une façon un peu moins cynique et paresseuse, mais en se creusant la tête pour trousser un petit scénario de passation intergénérationnelle “strangerthingsoïde”.

The Card Counter esquisse le rêve d’un destin schraderien et d’une sorte d’hérédité qui pourraient être enrayés.

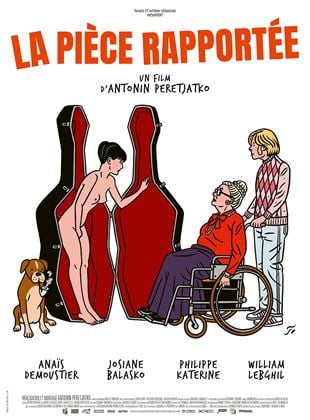

Comédie aussi drôle que les deux premiers films de Peretjatko, La Pièce rapportée est pourtant un film plus posé, plus construit.

Le film décrit un monde où tout est chaos et brutalité, où la crasse est une seconde peau et où seul l’alcoolisme rend la réalité supportable.

Madres paralelas est un film incarné par ses personnages et, surtout, par ses actrices. Penélope Cruz, en particulier, n’a jamais été aussi lumineuse et tourmentée à la fois.

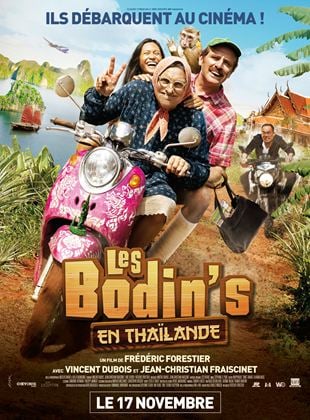

Le “bon sens” n’est pas mort, ne semble pas près de mourir, tout le monde s’en réclame et les “Bodin’s” sont ses prophètes.

C’est précisément cet effet de jaillissement, d’apparition défini par le mot “événement”, que vise le film. On n’en sort pas indemne, avec, au cœur et au ventre, la sensation d’avoir vu, effectivement, quelque chose surgir de l’écran.

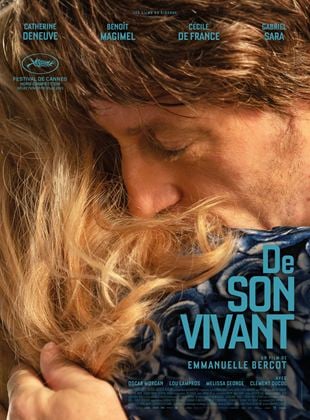

De son vivant est un film qui souffre d’être à ce point le documentaire de son propre tournage ; pourtant, dans les failles de sa structure trouée, il émeut, notamment quand il filme ses acteurs·trices avec la conscience de leur fragilité.

Encanto, la fantastique famille Madrigal est parfois trop littéral, mais cela construit une parabole assez réussie en ce qu’elle parvient paradoxalement à prôner la normalité sans jamais dilapider la magie.