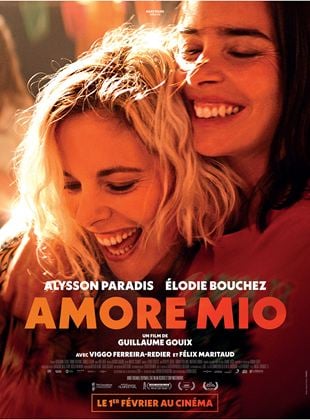

C’est bien leur relation ou la recherche d’une relation passée et future entre ces deux femmes, avançant par phases, timidité puis insolence permise entre sœurs, qui donne au récit sa belle profondeur d’incarnation.

Wells, on l’aura compris, s’intéresse moins aux faits qu’à leur perception. Et tout son travail de mise en scène consiste à affirmer ce mouvement tremblé, ce point flou qui rejoue la victoire deleuzienne de l’image-temps sur l’image-mouvement, de la subjectivité sur le réel.

Dépliées au fil d’un tempo cotonneux, les séquences nous plongent dans un état quasi méditatif, propice à une dérive sensorielle à peine heurtée par le corps-à-corps de plus en plus intense que le personnage entreprend avec son environnement.

Dans le creux de ce filmage manquant d’élasticité, le film éparpille une série de sujets sur la situation politique et sociale du pays (la corruption, l’héritage des dictatures, le traitement inhumain des migrants ou encore la façon dont les réseaux sociaux relayent le discours de radicalisation politique).

Le souci, c’est qu’il manque beaucoup de nuance et d’ambivalence au regard de Freiss pour que cette montée du désir sans cesse réprimée par le monde autour, mais aussi par un cinéaste qui, par excès de pudeur privera ses personnages de toute forme de concrétisation, n’émeuve.

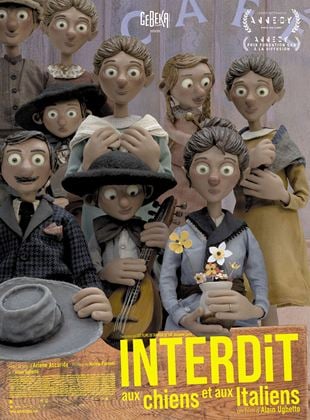

Le réalisateur réussit le petit miracle de raconter les drames, les peines, les jours, le labeur et la misère, et d’y mêler de l’humour, notamment grâce à ses trouvailles d’animateur : les têtes de brocoli deviennent des arbres ; les morceaux de sucre, des briques de chantier ; le carton, du bois, etc.

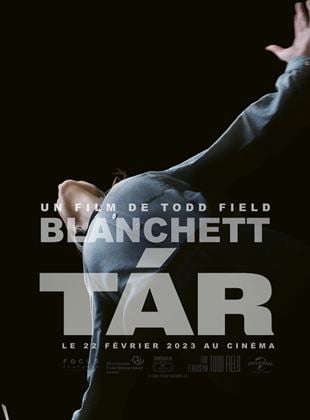

Le film accompagne avec une sorte de lenteur fataliste et un souci du subtil détail la chute d’une cheffe d’orchestre mondialement reconnue. Mais sa matière est hétérogène et digressive.

Davy Chou mène l’épopée virevoltante de cette jeune femme avec une époustouflante virtuosité, transcendée par les qualités de soliste de son actrice Park Ji-min.

Là où ce fantastique pourrait inviter au voyage et ouvrir son monde pour mieux immerger son spectateur dans son liquide amniotique de bizarrerie (c’est que Hadzihalilovic parvenait à faire dans l’envoutant Évolution ), il se montre ici terriblement fermé sur lui-même.

Dans une longue première partie hélas convenue, cette association des contraires (l’embrassement des cultures), si elle prend la forme d’un message un peu naïf, est surtout porté par une croyance plastique très forte. Somptueux mélange de 2D, de 3D et d’un travail à l’encre, le film sculpte des bois enchantés comme si Matisse avait voyagé en territoire sylvain.

Youssef Salem a du succès procure ainsi un frustrant sentiment d’évitement, à mesure que le film dévoile sa stratégie consistant à se saturer de péripéties burlesques et de quiproquos convenus en refusant la confrontation annoncée.

Il le fait cette fois-ci en redistribuant les enjeux entre les membres de cette famille aimante mais pas exempte de rancœurs, de frustrations jouées par des comédiens et comédiennes non professionnel·les que le film accueille avec une générosité immense, aménageant pour chacun un espace de fiction manifeste.

Chazelle, on l’avait déjà identifié dans ses œuvres précédentes, est semblable à ses héros : travailleur acharné et technicien hors pair, il lui manque encore la finesse de trait.

Monk épuisé, au bord des larmes (déclenchant les nôtres), mais stoïque, fataliste, habitué à n’être considéré que comme un fou, et celles, muettes, déchirantes, de son épouse Nellie, avec ses jolies lunettes, qui l’accompagne partout et pour qui il composa l’un de ses plus beaux morceaux : Crepuscule With Nellie.

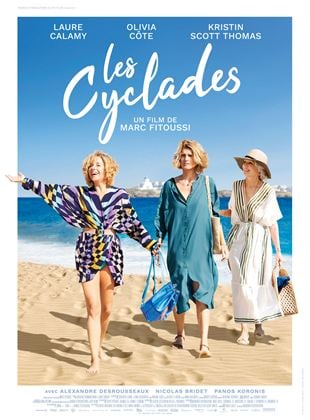

Concocté avec soin, professionnalisme et talent, ce film est ce qu’on peut trouver de plus stylé dans la comédie française : de bon ton, sans vulgarité, intelligente, parfois hilarante.

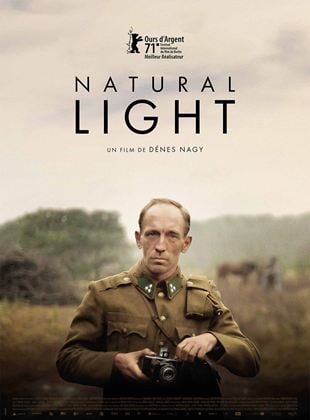

Peu gratifiante mais percutante, cette vision teintée de désespoir parvient toutefois à dégager un peu de lumière dans l’épilogue de son récit. C’est ce que rappelle le titre du film de Dénes Nagy : même si les ténèbres règnent, il y demeure toujours un fragile trait de lumière qui vient percer l’atmosphère.

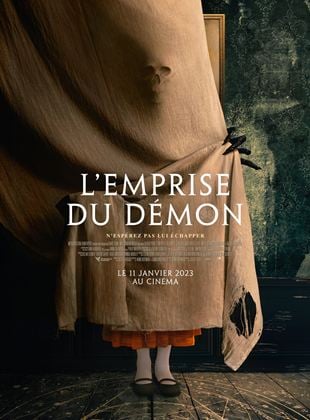

Mélange de folklore juif et de récit de possession, le film du Britannique Oliver Park est à l’image de son titre, impersonnel et convenu, et déroule son récit selon un itinéraire balisé qui ne comportera aucune surprise pour quiconque est un tant soit peu familier du genre.

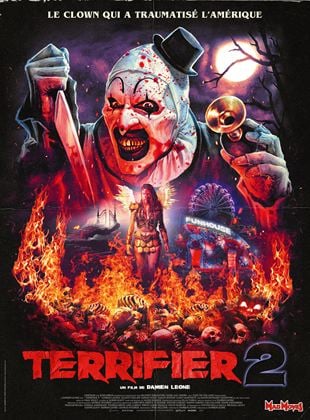

En situant son action (encore une fois) un soir d’Halloween, Terrifier 2 rend trouble la frontière entre réalité et faux-semblants, et renvoie systématiquement, autant dans sa mise en scène outrancière que dans son imagerie foraine, à l’artificialité de ses effets, créant une distance nécessaire face aux abominations montrées.

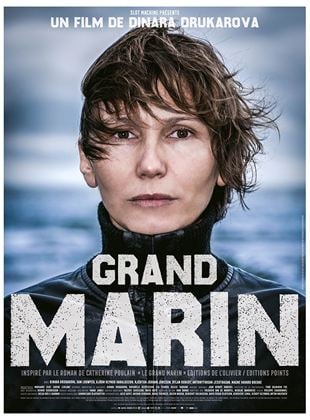

Hélas, jamais on ne ressent véritablement ce sentiment d’aventure, aussi cruelle et physique puisse-t-elle être, ni le sel qui ronge la peau, ni les nuits blanches qui éreintent ou l’humidité dévorante du cœur de l’océan. Tout y est illustré, lesté par le besoin d’expliquer le voyage des mers plutôt que d’en éprouver l’expérience.

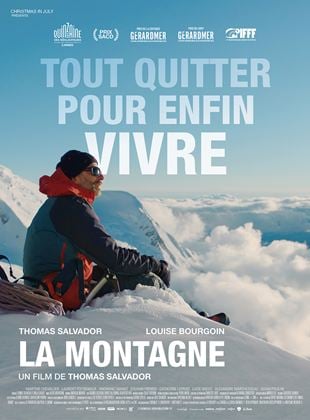

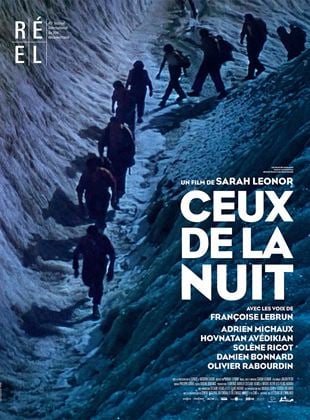

Le film parvient, dans un mouvement de va et vient entre différents régimes d’images (d’aujourd’hui, d’archives, de films), de voix (un militant identitaire, des habitants·tes de la vallée), à encapsuler les forces contraires qui s’agitent à l’intérieur d’un territoire naturel assailli par les ravages du capitalisme, un territoire qui vaut comme métonymie de l’humanité, pris entre une mythologie guerrière et le fantasme d’une utopie, celle de l’enfance.