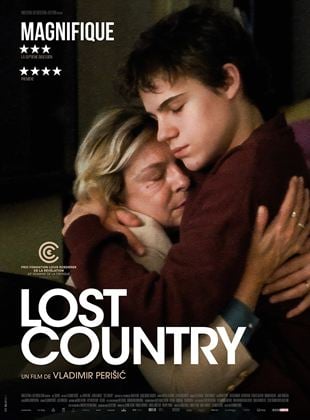

Avec une lucidité implacable, qui combine la tragédie à la délicatesse du récit d’apprentissage, Vladimir Perišić conduit son film avec cette contradiction qui porte toute sa richesse et son ambiguïté.

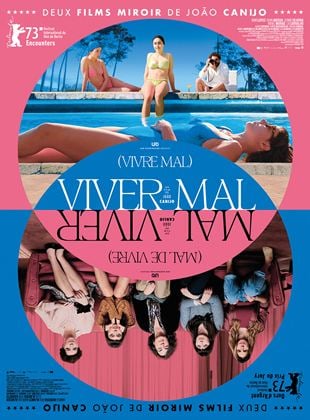

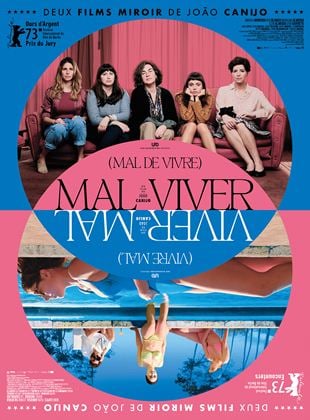

Si les deux films s’étirent de manière éprouvante, c’est parce qu’ils répètent inlassablement à quel point on peut regarder les gens qu’on aime avec le plus infini des chagrins.

Si les deux films s’étirent de manière éprouvante, c’est parce qu’ils répètent inlassablement à quel point on peut regarder les gens qu’on aime avec le plus infini des chagrins.

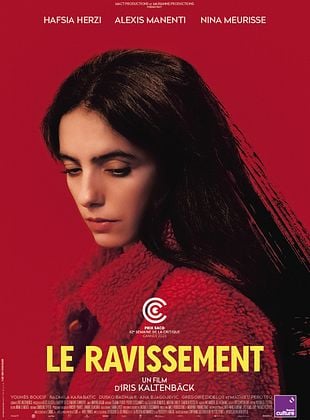

Inspiré d’un fait divers, "Le Ravissement", d’un enchantement formel constant, est traversé par de passionnants et bouleversants questionnements sur la maternité, l’amitié et ce qui fait lien. Il est surtout l’acte de naissance d’une cinéaste qui croit très fort dans le cinéma.

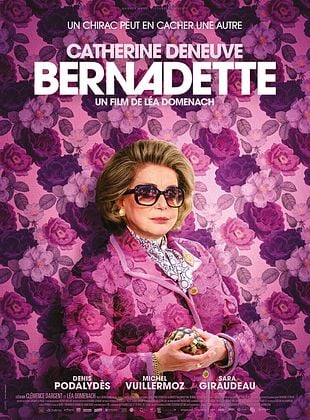

Barbie, Bernadette : la construction scénaristique est la même, l’enrobage visuel n’est pas très éloigné (coulis chromatique pimpant et vocabulaire pubard) et la visée politique est la même : racheter au féminisme washing n’importe quelle figure “iconisable” (quelle qu’en fût au préalable la teneur aliénante ou réactionnaire).

C’est la trajectoire plastique la plus puissante du film qui, s’il semble parfois s’oublier et s’étirer sans raison (mais après tout, à quoi ressemblerait un film paumé dans le cosmos ?), fait régner la jeune femme, souveraine, libre, dévoreuse d’anciens mondes fétides.

Si une ligne de démarcation existait entre l’équipe technique et les personnes filmées, elle vole subitement en éclats pour donner tout son sens au caractère inclusif du titre – ce “notre” qui concerne toutes les femmes, et le risque commun, qu’un jour, ce “corps” se transforme en machine à souffrance.

Cailley aborde la mutation comme un projet politique, la monstruosité comme une opportunité de faire contre-société. Plutôt que de justifier le pourquoi du comment, il fait le choix judicieux d’explorer les conséquences d’un devenir-animal, d’abord subi avant d’être embrassé pleinement.

Près d’un demi-siècle après leur réalisation et dans le contexte de la guerre en Ukraine, ces images, au carrefour de destins intimes et d’une histoire plus globale, résonnent d’une actualité particulièrement poignante.

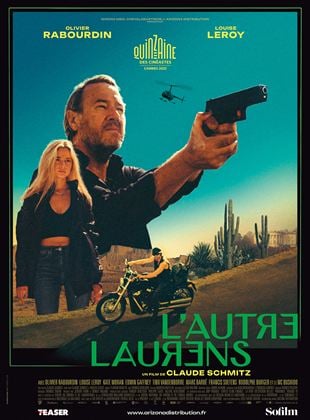

Le dernier film de l’ancien roi du box-office atteint des gouffres de bêtise et de mauvais goût qui le rendent presque fascinant malgré lui.

“The Creator” plane très au-dessus du tout-venant hollywoodien, et pourrait confirmer son auteur quelque peu oublié en maître d’œuvre de grandes fresques d’anticipation, moyennant un succès suffisant.

Qu’on chante en canon ou qu’on boive, les gratteurs de la FDJ et les avaleurs d’anis forment ici des pulsations cosmiques d’une redoutable beauté.

Il y a quelque chose de politiquement problématique à camper une telle toxicité masculine avec autant de désinvolture et de désolant à constater l’état de dégradation de l’œuvre de l’auteur de “Manhattan”.

Si le film de Jessica Hausner apparaît aussi inepte et consternant, c’est qu’au-delà de son très maigre et paresseux dispositif formel semblable à un algorithme, il se révèle également d’une pauvreté intellectuelle criante.

Radu Jude nous offre l’un des grands films politiques de l’année. Rarement un film aura donné à voir tout le cynisme et l’ignominie du capitalisme néolibéral de manière si saisissante.

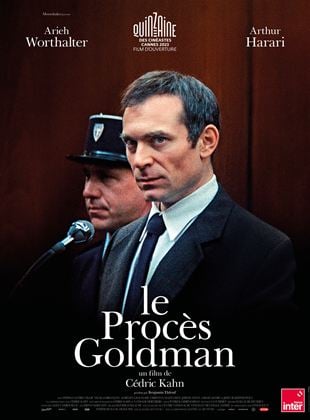

C’est là la grande force du film de procès, dont Kahn exploite la sève à merveille : sonder la profondeur et les contradictions des individus pour mieux les faire dialoguer avec la piteuse santé des institutions, de 1976 ou d’aujourd’hui.

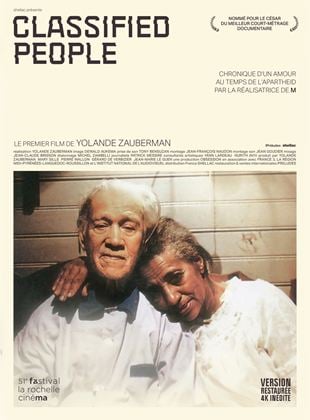

Surtout, ce que le film réussit de plus terriblement juste, c’est de parvenir à dire le fléau de l’apartheid en l’envisageant comme un chaos qui métabolise les affects des générations futures.

Ses films n’ont l’air de rien, faciles, légers, simples, mais ce sont en réalité des mécaniques de précision, avec une grande maîtrise de l’espace ! L’ignorer serait une grande erreur.