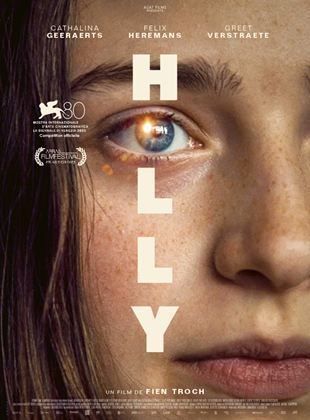

(...) voilà un film assez troublant. Dont le naturalisme apparent et les faux airs documentaires sont zébrés d’accents fantastiques – par le biais ici d’un cadrage biscornu, là de l’électro onirique de Johnny Jewel (qui signe la bande-son) –, expressions de la grâce et du trouble identitaire de son héroïne.

Plus qu’un film de suspense en milieu scolaire, « la Salle des profs » est un huis clos étouffant sur une enseignante mue par une haute idée de son métier qui veut bien faire, chute, tente de se rattraper et s’enlise telle une souris prise dans sa roue. Seule malgré les autres. Glaçant.

L’alternance des météores mécaniques et des scènes intimes est un poil répétitive, voire longuette. Mais oublions : le seul spectacle des vroum-vroums est hautement jouissif, et on admire Penélope Cruz, dont le feu intérieur vaut bien celui des bolides rouge sang.

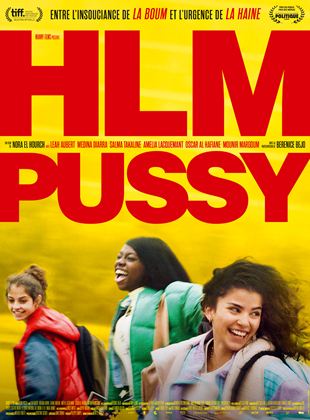

Le scénario est un peu brouillon, mais la réalisatrice, sans aucun doute fan de Kechiche, sait aborder avec nuance les questions du consentement, des privilèges de classe et de la double culture dans ce film électrique porté par « El violador eres tu », hymne féministe contre la culture du viol, qui sonde #MeToo en banlieue et révèle trois fichues graines d’actrices.

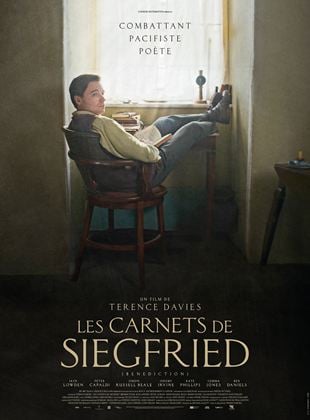

Voix off permanente, tonalité littéraire puissante, extraits d’actualités d’époque, reconstitution des réactions de l’armée, poids de la religion et désir de sainteté, tout est là, dans ce film très personnel, qu’il faut aborder comme un petit concert spirituel et non comme un biopic classique. A cette condition, l’œuvre s’ouvre comme une très belle fleur de papier dans l’eau.

C’est un premier film, donc indulgence. Mais ce polar dans lequel un petit dealer pète les plombs, s’empare du stock de came et s’enfuit avec son bébé dans les bras est victime d’un manque de moyens évident et d’une maladresse désolante.

C’est intelligent, original, quelque part entre cinéma documentaire et film d’animation. Mais le principe même du film, ce mélange d’artifice et de souvenirs personnels, peut lasser, par son utilisation permanente. On accepte le dispositif ou pas.

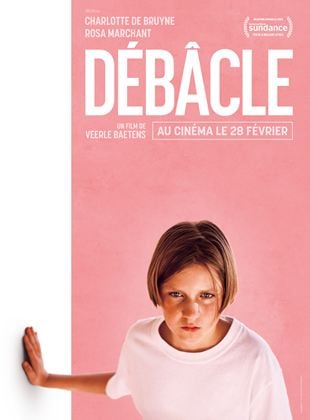

Ce drame sur la perte de l’innocence dérange, notamment avec le plan insoutenable d’un visage d’enfant durant un viol. Et celui qui le suit. On y voit les choses se mettre en place. Et Eva, l’enterrée vive, a un parcours trop monolithique. Mais le film – très actuel – a de la puissance et l’interprétation de Rosa Marchant (prix à Sundance) retient.

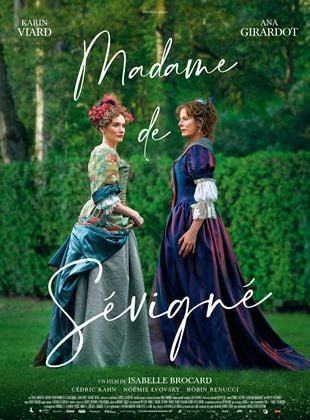

Hélas, l’éclairage moderne – féministe – est inadapté et fausse tout : Isabelle Brocard dépeint la marquise comme une suffragette agacée par sa « condition féminine » (et qui contredit ouvertement le roi). La répétition cadencée des scènes (conflit avec la fille, réconciliation, conflit) a quelque chose de mécanique.

On voudrait voir cette parabole de la mémoire prendre de l’étoffe, mais elle demeure dépourvue de relief. A cause entre autres de nombreux déséquilibres dans la dramaturgie, comme cette résolution trop tardive qui eût gagné à être avancée.

Cette œuvre déroutante et féerique affirme sa foi en l’image et en son mystère, fait confiance à l’incarnation des comédiens (vive Chiara Mastroianni !) et à l’intelligence du spectateur. Pas si fréquent.

« Revivre » est un hymne à la dignité, à la foi païenne et inouïe dans un avenir possible, où le cinéaste capte et restitue par le montage la fébrilité et l’épuisement de ce voyage vers l’inconnu. Si l’on sort de là bouleversé (mais jamais manipulé), c’est bien grâce à sa mise en scène.

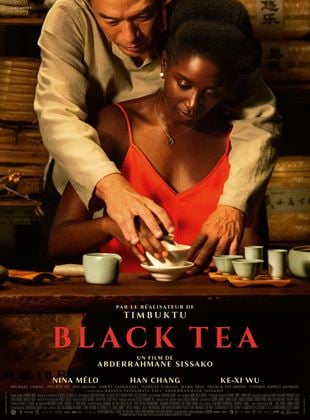

Après « Timbuktu », le cinéaste mauritanien signe un film magnifiquement mélancolique, porté par une mise en scène envoûtante.

Cinéaste-architecte, Villeneuve a un puissant sens de l’échelle – esthétique et humaine – et des résonances contemporaines (comment ne pas penser aux conflits au Proche-Orient et, face au baron Harkonnen, à Poutine ?).

Le film n’est pas avare de bons sentiments à l’américaine ni de scène tire-larmes. Mais quel bonheur de voir l’actrice iconique aux « mains de jardinière » (c’est elle qui ledit), vêtue d’une chemise canadienne et chaussée de bottes en caoutchouc, reprendre en main le poulailler, affronter une grippe aviaire, cuisiner la daube provençale (...).

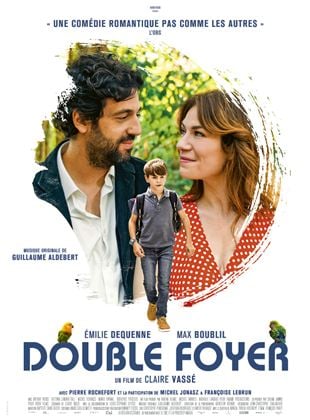

« Double foyer » a ses fragilités. Mais dans cette comédie romantique très personnelle – où Dequenne bouleverse rien qu’en fumant une cigarette –, Claire Vassé laisse percer sa mélancolie et impose dès son premier long-métrage une petite musique bien à elle.