Une œuvre personnelle mais fragile, dont le déploiement est entravé par des influences trop visibles.

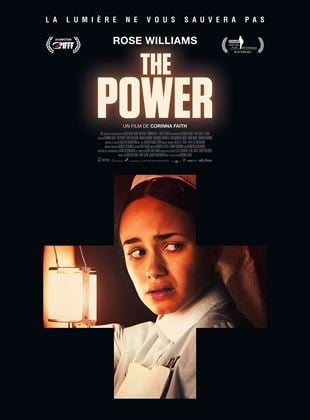

Premier film de Corinna Faith, carrément terrifiant : la réalisatrice utilise les ombres et les décors avec un incontestable talent, mais c’est l’actrice Rose Williams (Caterina Sforza dans la série « les Médicis ») qui visse l’ensemble. Sans elle, le film serait un puzzle disjoint. Avec elle, c’est un électrochoc.

Effets spéciaux, explosions, bagarres, on sort de là la tête farcie et les oreilles malaxées. C’est au cinéma ce qu’un cheval de course soviétique était au sport hippique : un chameau décabossé.

Saisissantes, les dix premières et les dix dernières minutes révèlent un fort tempérament de cinéaste, qui se dilue quelque peu dans un récit et une reconstitution d’époque trop proprets pour convaincre tout à fait.

Là où l’on espérait du queer intersexe, on doit subir une mise en scène très hétéronormée avec plein de représentations phalliques, de métaphores du sperme, et un regard bien masculin sur les filles en couple.

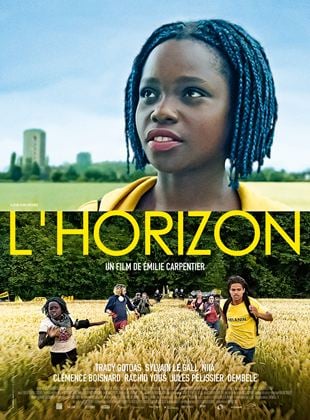

Dans ce film dépourvu de manichéisme, inspiré d’ « E.T. » et de l’histoire personnelle du réalisateur, Mélanie Thierry, puissance d’émotion considérable, compense à elle seule une mise en scène un peu plate en aimantant tous les regards.

Le secret de ce film passionnant, sans coups de feu, sans poursuites en voiture, sans bagarres chorégraphiées ? Juste l’essentiel, juste du cinéma et du cinéma juste.

Le début et la fin (dix minutes, à tout casser) sont envoûtants. Entre les deux, le temps est long, le dépaysement ne pouvant rien contre le sentiment de voir un sujet de court-métrage étiré sur la longueur et de belles images sans auteur.

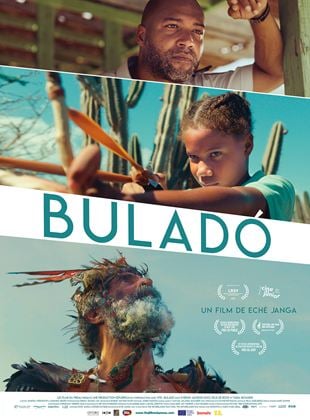

De l’humour, du lyrisme, une énergie très prometteuse, un certaine finesse malgré des dialogues parfois un poil sentencieux… le film a des mérites, y compris celui de révéler de nouveaux visages.

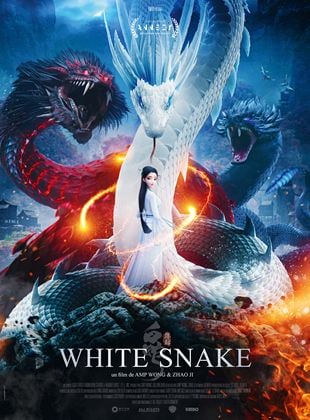

La mise en scène époustoufle souvent. Ce qui n’est pas souvent le cas dans les productions made in China. Seul le graphisme, trop industriel, manque de relief. Mais tous les thèmes : le pouvoir absolu, la folie religieuse et l’homosensualité féminine, sont bien présents.

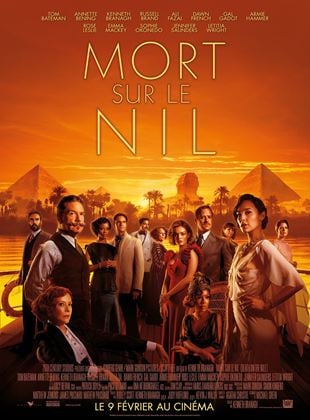

Couple lesbien, personnages noirs, casting rutilant, décors somptueux, Kenneth Branagh résout l’énigme, alambiquée à souhait. Mais pourquoi faut-il qu’entre travellings et contre-plongées la mise en scène – pieds au mur en permanence – soit si peu économe de ses effets ?

Dans ce portrait de famille amoureux, Golda Maria livre tout. Et, si elle le fait pour elle, elle le fait aussi pour nous.

Un conte noir, mis en scène dans un univers anxiogène où le cinéaste ménage ses effets et fait croître une tension dérangeante. Il oublie seulement d’étoffer son scénario.

Dignes héritiers des Inconnus quand il s’agit de parodier les clips musicaux ou d’épingler les tics de l’époque, ils savent mieux faire court que long : mal rythmé, pas assez mordant, leur deuxième film oscille entre une satire convenue de la télévision et un buddy movie plein de tendresse pour le loser qui sommeille en chacun de nous.

La fin du film, particulièrement jouissive, est une coda du tonnerre, et on sort de là avec l’impression d’un bonheur précieux, mérité.

Homosexualité interdite et vie carcérale : un sujet que le réalisateur aborde sans détour et avec tact, la crudité de sa mise en scène prenant au fur et à mesure une bouleversante ampleur romanesque.

Tandis que le bédéiste Mathieu Sapin fait des croquis (qui encombrent le film inutilement), Dray raconte l’espoir né avec l’élection de Tonton, la fête de la Bastille, puis la lente décomposition du PS, avec force détails. Après cette déconfiture, malgré tout, il y croit encore, aux lendemains qui chantent. Nous aussi.