L’écho que le scénario fait avec quelques tragiques réalités géopolitiques trouve sa place dans cette fable engagée et formellement magnifique.

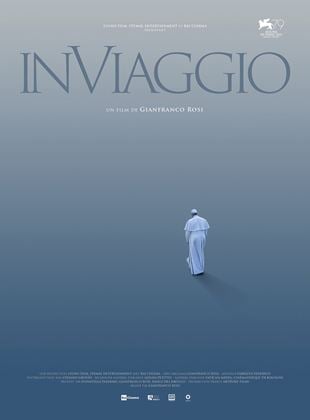

Gianfranco Rosi (« Fuocoammare ») capte ces vibrations avec sa caméra attentive. L’humanité est là, et c’est bouleversant.

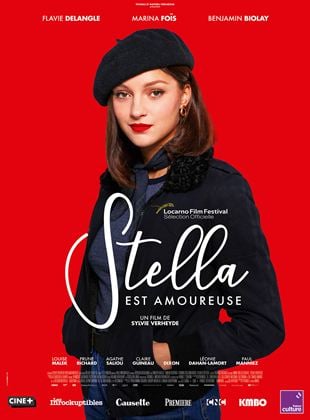

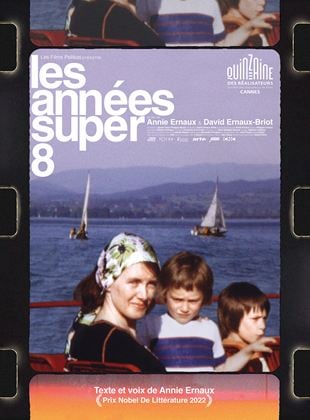

Le résultat est saisissant : on y voit une jeune transfuge, « déclassée par le haut », qui a tout pour être heureuse, mais qui ne s’en accommode pas et veut écrire pour « venger [sa] race ». A mesure que son couple se décompose, son œuvre à venir se compose. Ce film sépia aurait pu aussi s’intituler « Illusions perdues ».

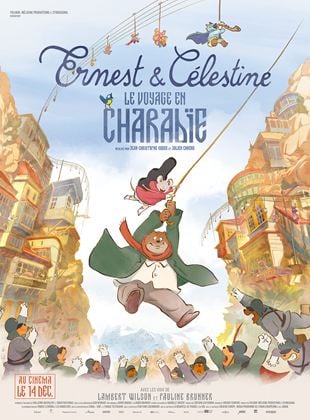

Les deux réalisateurs utilisent toute la palette technique disponible (animation, live, effets spéciaux, musique) et créent un univers charmant et terrifiant. Seule réticence : l’interprétation de la jeune actrice, Anais Grala Wegner, parfois un peu raide.

Plastiquement réussi, ce « Poète » ne souffre que d’un excès : celui d’être plus théorique que poétique.

Le manque d’empathie pour le personnage, interprété sans grâce par Chloé Jouannet, n’aide pas non plus. Dommage pour Pascale Arbillot, attendrissante dans le rôle de la mère dépassée, et Louise Coldefy, très marrante en tata foldingue.

Beau film un peu lent, proche d’un mécanisme théâtral, mais très juste dans sa description d’un malaise civilisationnel.

Gel des sentiments, retrait progressif et plan diabolique pour échapper à son absence d’avenir, cette Sissi post-#MeToo nous chavire.

On en prend plein les yeux (en 3D bien sûr) et on retrouve ce qui a fait le succès du premier opus. On attendait toutefois un souffle nouveau dans le récit.

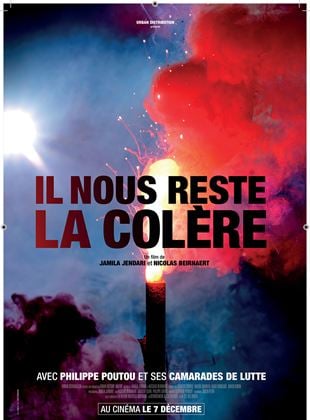

Ce n’est ni la première fois ni la dernière qu’on chronique une grève, mais c’est toujours le même constat. Il ne faut pas se laisser faire, il faut lever le poing.

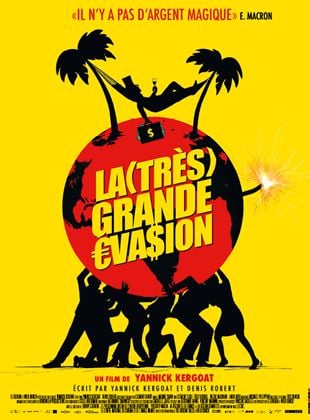

Yannick Kergoat (« les Nouveaux Chiens de garde ») démonte les mécanismes de l’évasion du fric, avec lucidité, une pointe d’humour et, aussi, une sacrée bonne enquête.

Le film prend son envol grâce à une réalisation qui use sans en abuser des libertés de mouvements offertes par l’animation informatisée. Délicieuse surprise.

Une Boucle d’or et des ours très « Masha et Michka », un multivers psychédélique à la « Alice au pays des merveilles », des scènes d’action façon manga : un fourre-tout des modes enfantines, habilement calibré, sans charme ni poésie.

Les trois cinéastes, sans chercher à cacher leur inspiration rohmérienne (avec un soupçon de Rozier), saisissent la naissance et la fragilité d’une amitié estivale traversée par un sentiment amoureux qui n’éclot jamais vraiment. L’écriture est subtile, mais la mise en scène un peu linéaire.

L’élégance tout en langueur solaire de sa mise en scène poétise ce film, où les bavardages sont faussement anodins. Sans toutefois échapper à un certain systématisme.

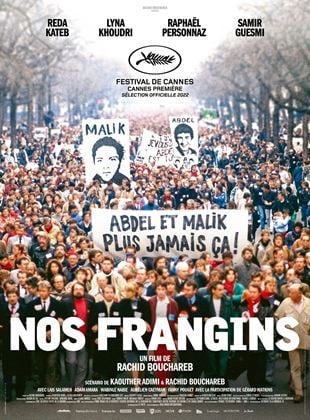

Jérémie Guez, auteur de romans bien noirs (« les Ames sous les néons »), est un cinéaste de la vitesse : pas de digressions, juste les faits et l’action. Son film précédent, « Sons of Philadelphia », donnait le la. Ici, nul ne peut échapper au destin. Noir et bien serré.