Céder au plaisir de la fiction sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, c’est à ce prix que « Trenque Lauquen » déploie son charme envoûtant.

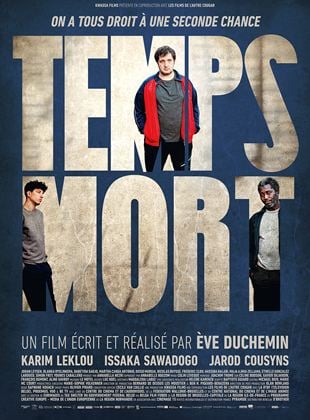

Un premier film bouleversant, porté par trois acteurs exceptionnels et signé d’une documentariste de la révolte et de la précarité.

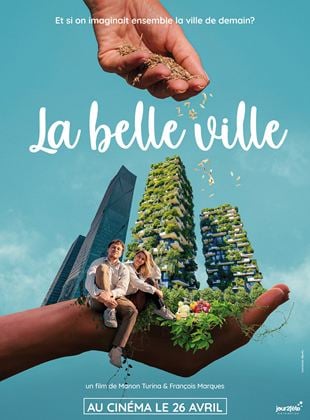

En allant à la rencontre des femmes et hommes ayant choisi d’agir plutôt que de subir, en mettant en avant les possibilités et mérites d’un modèle végétal au milieu de l’asphalte, ce doc redonne un espoir bienvenu.

Troisième film de Geneviève Albert (après « Reviens-tu ce soir ? » et « la Traversée du salon »), ce drame social possède une énergie rare, portée par la conviction fiévreuse de l’actrice principale, Kelly Depeault.

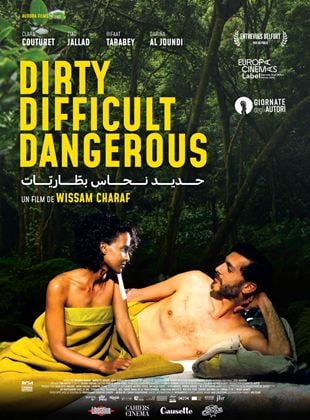

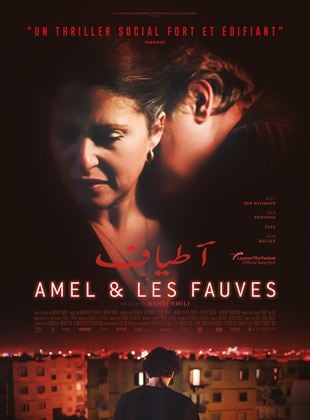

Portrait à charge de la société tunisienne, où l’injustice règne, où les marginaux sont exclus, où les prolos sont déconsidérés, où les femmes sont forcément coupables : Mehdi Hmili (« Thala mon amour ») regarde, sans illusion, le résultat de la « révolution du jasmin » et s’attaque à un certain obscurantisme.

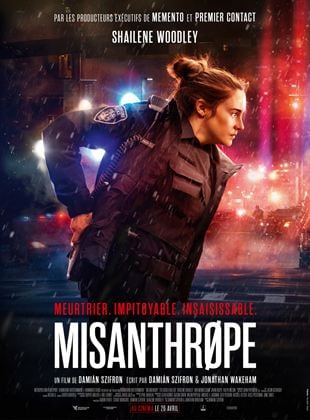

Sur un motif mille fois rebattu, Damián Szifron, jeune réalisateur argentin (« les Nouveaux Sauvages »), redonne du lustre au polar : scénario serré, mise en scène glaciale et suspense au petit poil. Dans le genre, une jolie réussite, doublée d’un sacré plaisir visuel.

C’est un film sur le temps retrouvé, où l’on chante en yiddish, masse les mains fatiguées, cire les chaussures, joue aux cartes, zigzague avec un fauteuil roulant, fume, boit et en appelle à Dieu. Soixante ans après « le Combat dans l’île », voici la paix dans l’amitié.

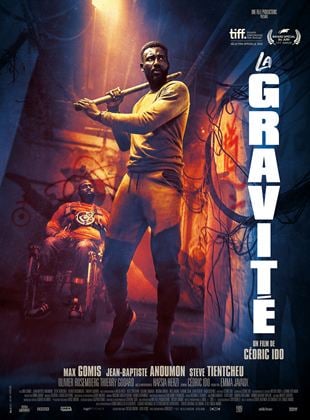

Coécrit par Ladj Ly (« les Misérables ») à partir d’histoires vraies d’arnaques au pèlerinage à La Mecque, le film pose un regard salutaire, sans œillères – et que l’on devine très juste – sur la cité, sa jeunesse et ses musulmans, stigmatisés à longueur de journée par les chaînes d’info.

On voit venir les choses de loin dans ce deuxième film d’Andréa Bescond et Alex Métayer (« les Chatouilles »), qui prône l’union des générations, convoque la Grande Faucheuse et n’évite pas toujours les stéréotypes. Mais le sujet, traité avec sensibilité et d’actualité, mérite qu’on s’y arrête.

Très polarisant, le film d’Ari Aster est un mélange de psychanalyse, de comédie et de bouffées post-œdipiennes. Un seul défaut : sa longueur.

La force de ce film au scénario dédaléen, qui réconcilierait Nuri Bilge Ceylan et Asghar Farhadi, repose aussi sur ses équivoques : qui manipule qui ? Le chevalier blanc est-il vraiment si blanc, et son allié journaliste, si sincère ?

Incroyablement lourd dans ses dialogues, affligeant de manichéisme dans l’écriture de ses personnages et jamais fluide dans sa mise en scène, le premier film de la coscénariste de « la Famille Bélier » est plus qu’agaçant.

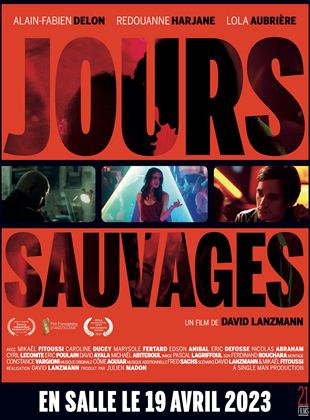

Tourné à l’arrache et pour un budget famélique, « Jours sauvages » a des airs de bande-démo pour le réalisateur, ses deux jeunes acteurs (le fils Delon et la débutante Lola Aubrière, couple sexy au jeu inégal) et le musicien Côme Aguiar, dont l’électro efficace comble ostentatoirement les vides.

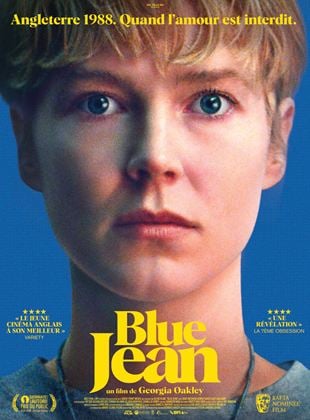

Titre évoquant Bowie, grain de la pellicule 16 mm, bande-son new wave et arrière-plan thatchérien : ce drame intimiste semble tout droit sorti des années 1980, jusqu’au cas de conscience de son héroïne, gay honteuse. Anachronique ? Pas tant que ça, à en juger par la menace réactionnaire et anti-LGBT encore prégnante. Un « Blue Jean » vintage seyant tristement à notre époque.