S'il ne fait pas dans la dentelle, ce western sur bitume est porté par un sens inouï de l'atmosphère, un lyrisme languide, craspec et désabusé, et une fin culottée qui laisse pantois.

Le résultat est d'autant plus spectaculaire que "Les Poings contre les murs", comme son titre français l'indique, demeure rivé à un genre très codiffié propice à la monotonie et aux clichés. Mais non, des parloirs au mitard, la tension court d'un bout à l'autre, chaque plan crépite d'une énergie noire et désenchantée. Une réussite totale.

L’essentiel est ailleurs, dans la confrontation de Julien avec les policiers puis le juge, où passent, infiniment palpables, les émotions que ses confessions taisent. C’est dans cette palette de sensations quasi indéchiffrables que le film réussit à surprendre.

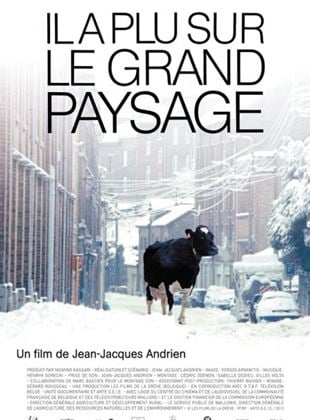

Réduits au statut de métayers tant ils ont perdu la maîtrise de leur outil de production, ces agriculteurs qui témoignent disent leur détresse et leurs incertitudes. Souvent au bord des larmes, ils racontent aussi –et c’est le plus beau de ce documentaire– l’amour qu’ils éprouvent pour leur métier, leurs bêtes, leurs terres.

Michael Haneke film par film, l’idée n’est pas très neuve mais elle a le mérite d’amener le spectateur à l’essentiel : montrer concrètement le cinéaste autrichien au travail (...).

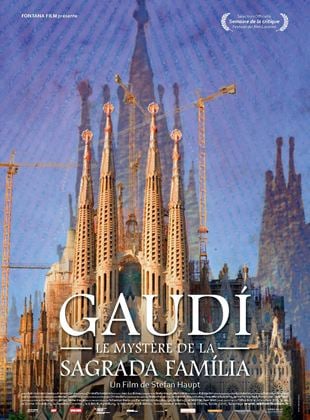

Le sujet est si riche que le film tient sur ses deux jambes sans trop de problème. Il n’empêche : il manque un regard de grand cinéaste (Herzog aurait été parfait) pour changer cet excellent reportage en immense documentaire.

On peut moquer cette froufroutante compilation de clichés adolescents, filmée au ras des pâquerettes. Mais il émerge de ce trip foutraque pour jeunes routards de salon un indéniable souffle (...).

Le contexte est lourd, le film, léger, la mise en scène, belle. Tout est dit en quelques plans, en quelques regards. Un cinéma de l’épure : à suivre.

Entre polar et drame identitaire, son film, porté par la comédienne Juliane Köhler, distille une petite musique sourde, lourde des violences du passé.

Le film ne manque pas de qualités : l’atmosphère cotonneuse et languide de la première partie, où se confondent désirs coupables et humiliations feutrées, est particulièrement réussie.

Tout en circonvolutions, le film révèle un fort tempérament de cinéaste. De quoi guetter son prochain avec attention.

Tout n’est pas réussi dans ce polar mâtiné de western ancré autour d’une communauté de pieds-noirs incapable de faire son deuil (une métaphore avouée des relations conflictuelles entre Paris et Alger). Mais le réalisateur, caméra au poing, réussit à trouver des solutions sonores pour ressusciter les traumas d’Alex (...).

Voilà pour la finauderie de ce road-movie aussi passionnant qu’un robinet qui goutte. Non content de ringardiser ses deux acteurs, il se révèle, sous sa peinture mollement critique de l’Amérique, d’un conformisme lénifiant.

Vincent Lannoo, réalisateur bruxellois, ne recule pas, et traite le sujet de front. Servi par une actrice inspirée, Astrid Whettnall, le film ne se perd pas en recherche de style ou en fioritures : il va à l’essentiel. C’est du cinéma de combat, efficace et poignant.

Mais la réalisatrice, qui sait saisir au vol un essaim de "ninjas" (des femmes voilées), le regard des Jordaniens sur les jambes de May lorsqu’elle fait son jogging, un vol d’avions au-dessus de la mer morte qui rappelle la situation géopolitique du pays ou un réveil à l’aube dans un désert sublime, aurait gagné à resserrer son film.

Le choc des générations et des cultures pour une fiction qui trace une route un peu trop prévisible dans son scénario mais s’offre en revanche de jolis moments suspendus entre bucolisme écolo et poésie naturaliste.

Si Rachid Bouchareb ("Indigènes") filme icônes et paysages américains (Whitaker, égal à lui-même, transpire la classe) avec une gourmandise de fan plutôt touchante, sa mise en scène manque singulièrement de relief et surtout de légèreté pour digérer les hectolitres de pathos qui recouvrent la moindre virgule de scénario.

Non seulement le film est dépourvu du moindre regard, mais il dilapide le peu d’énergie dont il dispose en vernissant ses insuffisances par un festival de postures et d'esbroufes pop suintant la complaisance et la ringardise à plein nez (...).