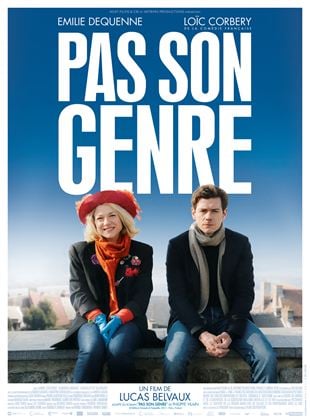

Le film n'est pas exempt de clichés mais il a pour atout majeur l'intelligence de jeu d'une comédienne : Emilie Dequenne.

Aussi courageux soit-il, le film creuse à ses risques et périls le sillon de la déflation, de l'intimité et de la modestie.

Efficace et bien ficelé, sans faire beaucoup de carats, son "Diamants" n'est pas non plus un vulgaire zircon.

C'est sans doute dans ce phagocytage de petit malin que réside l'échec d'un film calibré, téléguidé et poseur, qui se rêve en objet virtuose, dense et sensuel.

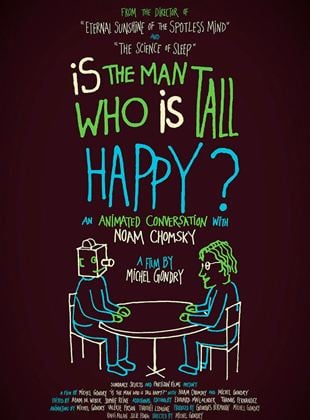

Le documentaire n'est jamais aussi beau que dans les moments où Chomsky évoque certains épisodes de vie illustrés par les dessins enfantins de Gondry. La simplicité, souvent, a du bon.

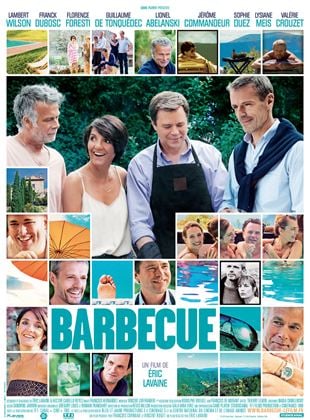

(...) Un nanar choral de la pire espèce empreint d'une beaufitude détestable et fièrement revendiquée.

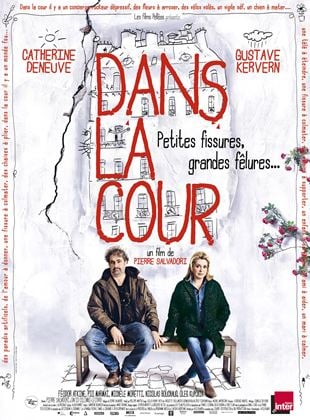

Chronique de cour d’immeuble (comme "Domicile conjugal"), miroir de notre époque angoissée, ronde joliment désuète de nos solitudes contemporaines, "Dans la cour" a la politesse du désespoir : celle de l’un de nos meilleurs dialoguistes et directeurs d’acteurs.

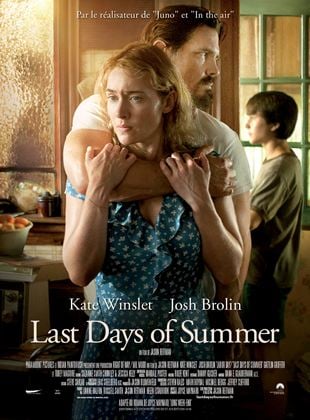

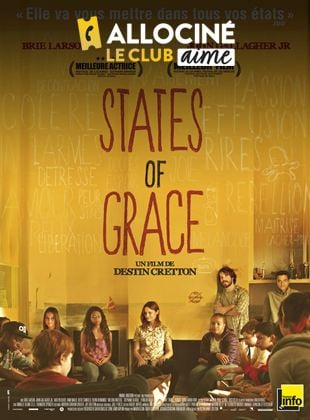

On se surprend même à se demander si on ne serait pas face à un documentaire. Et non, juste dans un petit film indé estampillé Sundance qui, sans en avoir l’air, atteint une vérité humaine de plus en plus rare dans le cinéma américain.

Sophie Marceau est jolie. Cela ne suffit pas à sauver le couple d’un sacré naufrage cinématographique.

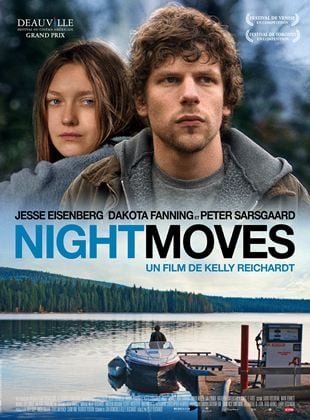

Le thriller, grand prix au dernier Festival de Deauville, pose la question suivante : la foi en une cause légitime-t-elle la violence ? Et culmine, après un pic de tension, avec la rumeur d’une explosion soufflante. La deuxième partie (les états d’âme du trio en pleine paranoïa) laisse plus froid.

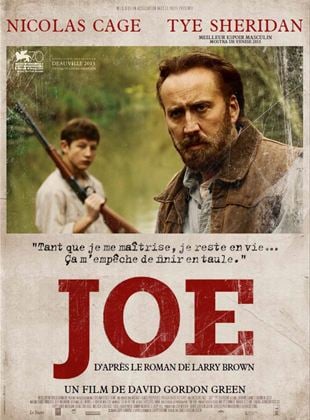

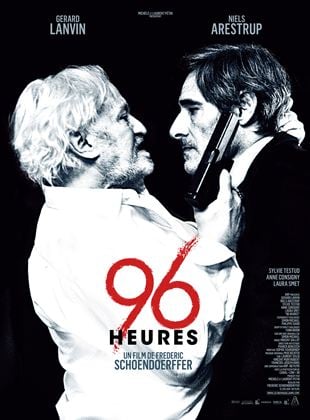

C'est du polar serré, dur, comme on aime. Pas de complaisance, pas d'amuse-gueules, juste la dureté d'un poing serré.

Pour autant, la cinéaste maintient in extremis l’ensemble sous tension, par son indéniable élégance formelle et une maîtrise savante du hors-champ.

On sent le désir d’épure, de pudeur et de poésie ; on n’éprouve qu’ennui, gêne et effarement face à cette caricature de road-movie arty mâtiné de naturalisme glauque. Le film d’auteur par Agnès b. ? De la série Z.

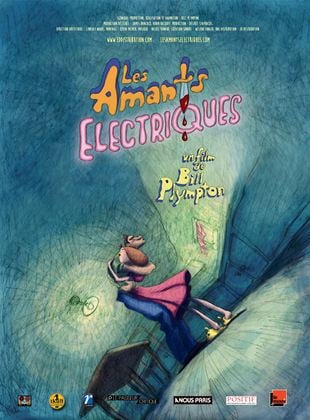

Son humour, toujours grivois et caricaturiste, revisite sans dialogues et avec gourmandise les clichés de la série B, du polar et du fantastique des années 1950 au service cette fois d’un opéra fantaisiste où l’humour et l’émotion sont enfin à égalité.

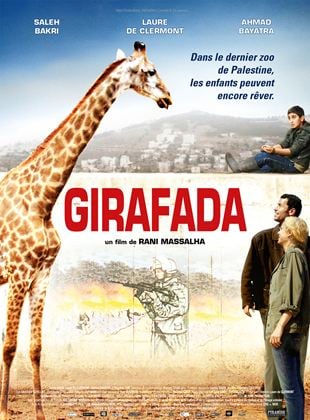

A la fois chronique réaliste du quotidien dans les territoires palestiniens, dénonciation de l’absurdité de la guerre et fable universelle qui célèbre la vie malgré tout, ce premier long-métrage, s’il pèche par une mise en scène trop sage, a pour lui l’originalité et la tendresse.

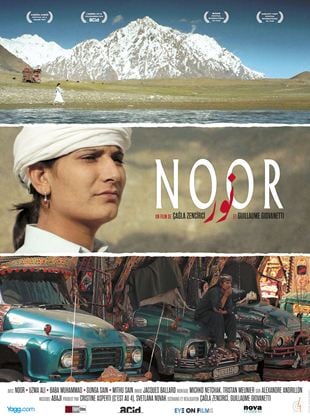

La mise en scène manque parfois d’un point de vue plus marqué mais circonscrit avec justesse les dimensions humaine et sociétale de cet hommage empathique à la différence.

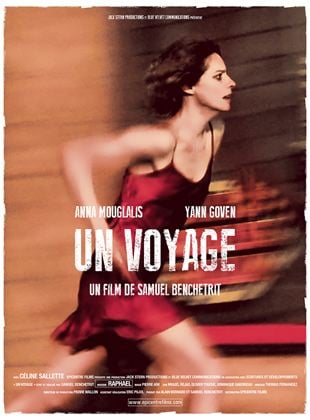

Ecrivain et réalisateur pourtant prometteur, Benchetrit n’y parvient jamais et on le supplierait presque d’abréger les souffrances – celle de ses personnages, et les nôtres.

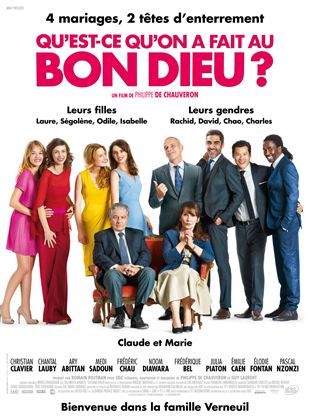

De ce sampling de blague, Philipe de Chauveron s’en tire plutôt finement : il y a tellement de personnages, d’alternances offertes et d’oppositions potentielles que le film s’en nourrit naturellement, sans forcer, trouvant dans cette variété une rythmique vive qui allège les tartes à la crème périmées, interdit tout risque d'enlissement.