À travers les manifestations de 2019 au Chili, Patricio Guzmán montre la soif de démocratie de son pays. Avec force et poésie.

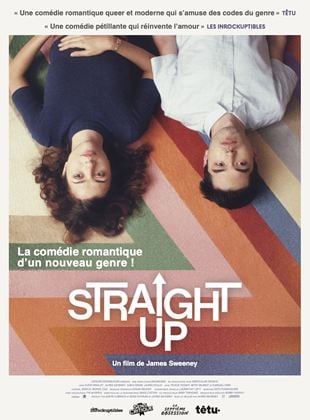

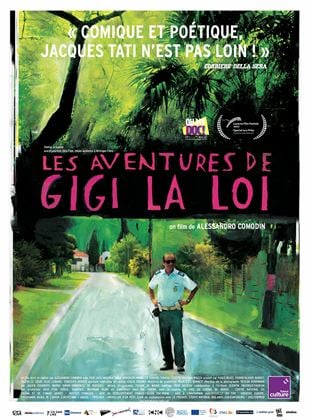

Appelée par un sentiment de vide auquel les suicides font écho, cette folie ouvre un abîme inquiétant, tout en restant douce. Comme ce film singulier, qui laisse passer la lumière radieuse et, avec elle, toutes les zones d’ombre.

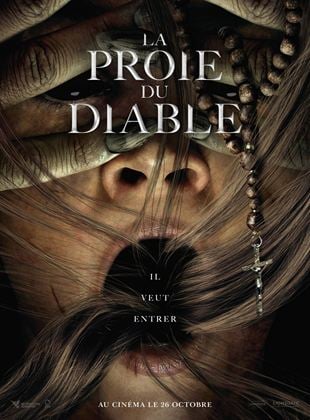

Mais, en mêlant étroitement présence démoniaque et traumatismes divers (où le sujet possédé est surtout hanté par ses drames personnels), le récit prend une dimension humaine inattendue. Épouvante et thérapie se marient ainsi dans un thriller un peu plus... malin que d’habitude.

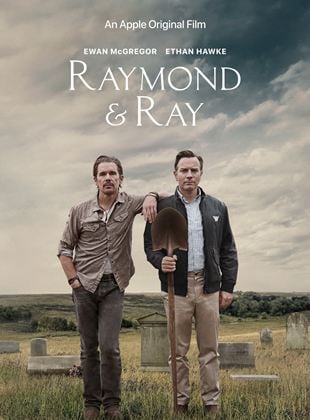

On a beau creuser, rien ne sauve ce drame familial autour de l’enterrement d’un père détesté. Pas même les deux acteurs principaux, réunis pour la première fois à l’écran.

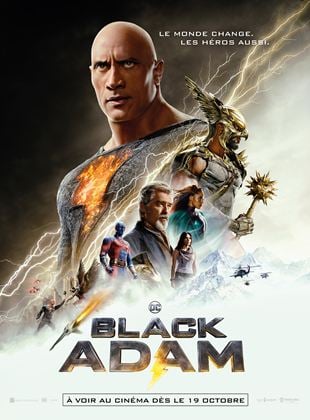

L’ambiance de baston générale laisse peu de place à la réflexion. Il s’agit globalement de déterminer qui régnera sur Khandaq, un pays imaginaire. Jaume Collet-Serra, réalisateur de la bonne surprise The Shallows, s’en sort sans déshonneur.

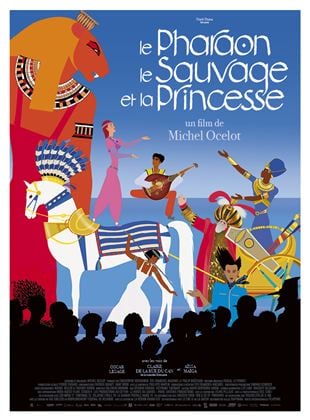

On traverse sans surprise la lente première partie égyptienne, pour trouver un bonheur attendu mais réel dans les deux autres histoires, nettement plus vives, oniriques et malicieuses, où la beauté des princes, sauvages ou déchus, se mêle aux amours contrariées et à la cruauté des parents, avant une fin heureuse, en forme d’ode à la liberté.

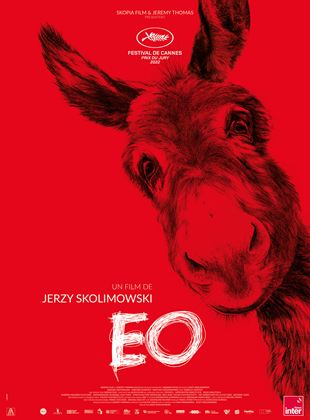

Le chemin de croix d’un âne devenu le jouet des hommes, par un sorcier des images à la misanthropie assumée : le grand Jerzy Skolimowski. Fascinant.

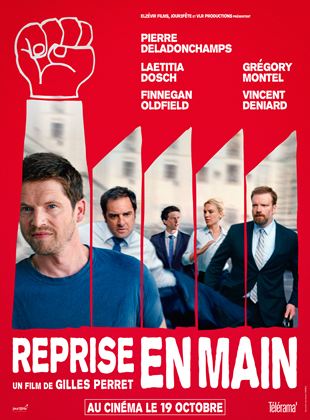

Et la démonstration est servie par quelques « ouvriers ultra qualifiés » du cinéma, comme Grégory Montel, savoureux en petit employé de banque prenant sa revanche, et Pierre Deladonchamps, qui semble avoir réparé des machines toute sa vie.

Pour tempérer ce qui ressemble parfois à un enfer conjugal, Wiseman a la bonne idée de filmer le paradis sur terre : un magnifique jardin où resplendissent toutes sortes de fleurs. « Ah, si l’amour pouvait être aussi harmonieux ! », semble-t-il nous chuchoter…

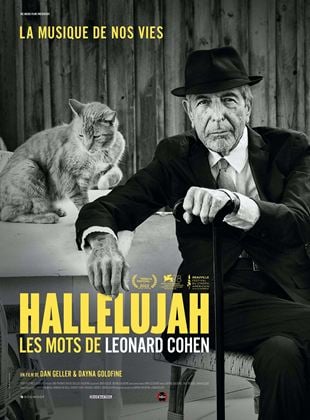

Les auteurs de ce documentaire riche en archives rares et en témoignages de première main ont fait de cet hymne, plus complexe qu’il n’en a l’air, leur fil rouge. Louable intention qui se perd un peu en chemin.

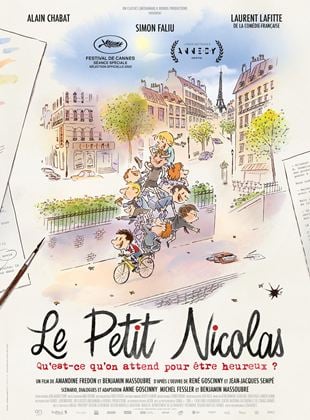

Réalisé dans une élégante animation en 2D aux tonalités pastel, ce conte initiatique et musical évoque avec sensibilité la perte d’un être cher.

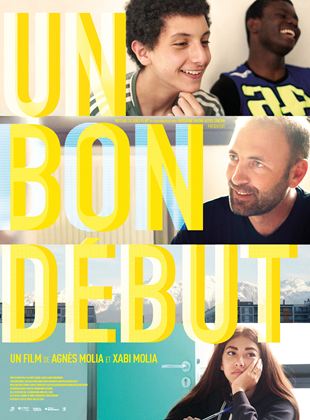

Fruit d’un atelier d’écriture mené pendant trois ans avec les protagonistes, ces moments de vie et de parole, saisis dans une chambre à coucher, un foyer d’accueil ou le cabinet d’un psy, traduisent l’empathie de la réalisatrice Séverine Mathieu pour ses personnages.

Avec beaucoup d’humour vache, tendre et pas coincé, Bros réussit à brosser un tableau d’époque sérieusement éclairé et éclairant.

David Gordon Green a encore frappé, et plutôt fort. Dans l’ultime volet de sa trilogie, en salles, le mal devient effroyablement contagieux, mais presque invisible. Un remake qui sort du lot des innombrables suites du classique de John Carpenter.

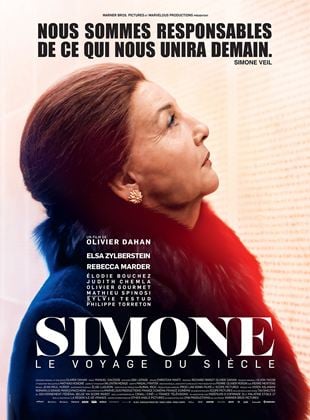

La vie de Simone Veil, grande femme politique disparue en 2017, racontée par Olivier Dahan, ne fait pas le biopic du siècle. Et Elsa Zylberstein y est plus proche de Canteloup que d’une composition d’actrice...