C'est une question de bon nombre que cinéphiles se posent le 1er janvier : comment débuter au mieux l'année cinéma ? Avec un film doudou, valeur sûre qui aide à digérer les fêtes ? Face à l'une des nombreuses nouveautés sorties en salles ? Ou en (re)découvrant un classique ? Grâce à Ciné Sorbonne, vous pouvez opter pour cette troisième option en plongeant dans la filmographie d'Alfred Hitchcock.

Un réalisateur que l'on décrit, à très juste titre, comme le "maître du suspense", et dont on cite plus facilement Psychose, Fenêtre sur cour, La Mort aux trousses, Sueurs froides ou Les Oiseaux, lorsqu'il s'agit d'évoquer son œuvre. Sans que cela ne fasse polémique, car ils comptent parmi les sommets d'un cinéaste dont quatorze opus obtiennent une moyenne supérieure ou égale à 4 sur 5 chez les internautes d'AlloCiné.

Rebecca et Les Enchaînés en font partie, et il est plus que conseillé de profiter de leur ressortie au cinéma pour (re)voir ces thrillers romantiques qui ne se contentent pas de faire partie des meilleurs films d'Alfred Hitchcock, puisque ce sont également deux de ses plus beaux.

Rebecca (1940)

Seconde Guerre Mondiale oblige, Rebecca sort dans nos salles le 22 mai 1947, et le public français le découvre sept ans après les Américains, alors qu'il a déjà remporté deux Oscars (Meilleure Photo et Meilleur Film) et que le réalisateur a bouclé sa collaboration houleuse avec le producteur David O. Selznick (responsable du chaos sur le plateau d'Autant en emporte le vent), entamée avec ce long métrage, le premier tourné à Hollywood par le cinéaste anglais.

Lequel signe là la deuxième de ses trois adaptations d'un roman de Daphné du Maurier, après La Taverne de la Jamaïque et avant Les Oiseaux. Alfred Hitchcock en tire un thriller aux accents romantiques et gothiques, dont l'ambiance et le degré de maîtrise de la tension et de l'espace n'ont rien perdu alors que le film soufflera cette année ses 85 bougies.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Rebecca n'est pas le prénom de l'héroïne joué par Joan Fontaine (que nous ne connaîtrons d'ailleurs jamais) mais celui de la précédente épouse de Maximilian de Winter (Laurence Olivier), qui se remarie avec la jeune femme rencontrée, dans le Sud de la France, alors qu'elle paraissait sur le point de se suicider en se jetant d'une falaise.

Ciné Sorbonne

Ciné Sorbonne

Sans jamais verser dans le fantastique, Rebecca devient vite une histoire de fantôme dans l'impressionnante (et inquiétante) demeure de Manderley. Un thriller dont l'un des personnages principaux brille par son absence, physiquement parlant, mais qui semble présent à tout instant, via les objets de la défunte, sa chambre laissée intacte ou l'animosité dont fait preuve sa gouvernante et ancienne confidente Mrs. Danvers (Judith Anderson) envers la nouvelle Mrs. de Winter.

Désireux d'offrir ce rôle à sa compagne d'alors, Vivien Leigh, Laurence Olivier a bien fait comprendre sa déception à Joan Fontaine, en se montrant désagréable avec elle sur le plateau. Pour le plus grand bonheur d'Alfred Hitchcock, qui s'est servi de cette froideur pour accentuer l'isolement de l'héroïne, dont la fragilité va être renforcée par ce sentiment de ne jamais être chez elle à Manderley. Un suspense d'ordre psychologique auquel viennent s'ajouter des apparences trompeuses, et un doute quant à la disparition de Rebecca.

Comme souvent avec Alfred Hitchcock, le dénouement n'est pas une finalité en soi, dans la mesure où le long métrage reste toujours aussi envoûtant lorsque l'on s'y replonge (et on imagine à peine son ambiance dans l'obscurité d'une salle de cinéma). Et Rebecca reste d'autant plus fascinant lorsqu'on le replace dans la filmographie de l'auteur, dont il s'agissait de l'opus de transition entre l'Angleterre et les États-Unis.

Ciné Sorbonne

Ciné Sorbonne

Alors que sa manière de filmer Manderley préfigure la demeure de Norman Bates et sa mère dans Psychose, le film marque le virage de l'auteur vers des opus où le suspense infuse dans des images d'une beauté à tomber. 85 ans après sa sortie, Rebecca reste donc un pilier auquel Ben Wheatley a tenté de s'attaquer (en jouant la carte de la relecture du livre) avec Lily James et Armie Hammer.

Si personne ou presque ne se souvient de sa version, ça n'est pas uniquement à cause de la mise au placard de son acteur suite aux accusations de violences sexistes et sexuelles à son encontre.

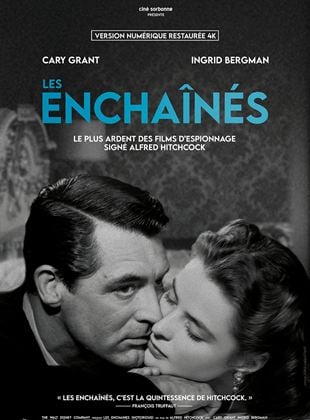

Les Enchaînés (1946)

Sorti pour la première fois dans nos salles le 16 mai 1948, Les Enchaînés a lui aussi fait l'objet d'un remake, en 1992. Sous la forme d'un téléfilm sur lequel nous jetterons un voile pudique, malgré la présence de Jean-Pierre Cassel dans le rôle du méchant jadis joué par Claude Rains (Casablanca, L'Homme invisible), pour mieux s'intéresser à l'original. Parce qu'il est de retour au cinéma, mais pas seulement.

Revendu à un autre studio, le long métrage marque la fin d'une association si houleuse entre Alfred Hitchcock et David O. Selznick que la très grande ressemblance entre l'asile de La Maison du Docteur Edwardes et la demeure qui accompagne le logo de la société Selznick International Pictures est tout sauf une coïncidence selon bon nombre d'observateurs.

Ciné Sorbonne

Ciné Sorbonne

Entamée avec Rebecca (seul opus de sa carrière où le cinéaste a été exclu du processus scénaristique), l'histoire de désamour s'achève donc avec ces Enchaînés. Dont le titre n'est pas une référence à peine cachée du contrat liant Hitchcock à Selznick, puisqu'il s'agit d'une traduction très libre du Notorious original, qui désigne quelqu'un de tristement célèbre.

Comme Alicia, fille d'un agent secret nazi impliqué dans un complot anti-américain, qui mène une vie de débauche mais trouve l'occasion de se racheter en travaillant pour les États-Unis et en épousant un ancien ami de son père afin de l'espionner. Double-jeu qui se complique un peu plus lorsqu'elle et son recruteur Devlin tombent amoureux l'un de l'autre et ne parviennent pas à se l'avouer, sous peine de faire échouer la mission.

Quatre ans après Casablanca de Michael Curtiz, Alfred Hitchcock mêle lui aussi espionnage et histoire d'amour contrariée sur fond de Seconde Guerre Mondiale (même si le récit se déroule juste après), et la présence devant sa caméra de Claude Rains et Ingrid Bergman ne fait que renforcer cette proximité… qui ne va pas plus loin. Car Les Enchaînés reste un pur film de son auteur. Un opus quasi-séminal dans la mesure où, davantage que Rebecca et son ambiance gothique plus marquée, il reste la base de l'esthétique qui fera son succès par la suite.

Selon François Truffaut, il s'agissait de son meilleur film en noir et blanc, mais son rayonnement dépasse le cadre de l'écran sur lequel Ingrid Bergman et Cary Grant échangent une succession de baisers entrecoupés de murmures et dialogues (pour contourner le Code Hays, la censure de l'époque, qui stipulait que deux acteurs ne devaient pas s'embrasser pendant plus de trois secondes d'affilée).

On retrouve en effet son schéma dans bon nombre de films. Et notamment deux épisodes de la saga Mission Impossible : le second, mis en scène par John Woo et - surtout - le très hitchcockien Rogue Nation, qui s'inspire également du final de L'Homme qui en savait trop pour l'une de ses meilleures séquences, celle de l'opéra, et met en scène une Rebecca Ferguson qui a plus d'une fois été comparée à sa compatriote Ingrid Bergman.

Ciné Sorbonne

Ciné Sorbonne

77 ans après son tout premier passage dans les salles françaises, Les Enchaînés fait son retour dans les cinémas hexagonaux. Pour nous fasciner et nous captiver à nouveau, jusque dans son final, avec son mélange de suspense implacable (la scène de la clé reste un modèle de mise en scène) et d'élégance folle, qu'il doit autant à la beauté de son noir et blanc qu'à ses deux acteurs principaux.

Si l'œuvre d'Alfred Hitchcock comporte son lot de couples iconiques, celui formé par Ingrid Bergman et Cary Grant n'est certainement pas en queue de peloton. Et, de la même manière que Rebecca, revoir cet opus qui mélange ses éléments avec un équilibre parfait permet de constater, rétrospectivement, qu'il contenait déjà beaucoup de ce qui continuera à assoir son importance dans l'Histoire du Cinéma, avec des longs métrages auxquels celui-ci, pourtant moins souvent cité, n'a rien à envier.