JOJO RABBIT (2019)

Révélé, de ce côté de l'Atlantique, par son faux-documentaire aux dents longues (Vampires en toute intimité) puis son opus rigolo du Marvel Cinematic Universe (Thor Ragnarok), Taika Waititi est également un cinéaste qui aime mettre l'enfance en scène. Et il le prouve une fois de plus avec Jojo Rabbit, que l'on peut voir comme le troisième volet d'une trilogie entamée avec Boy puis Hunt for the Wilderpeople, autres récits initiatiques qui mélangent les genres et dans lesquels les jeunes héros sont confrontés à la dureté du monde dans lequel ils vivent. Dans le cas de Jojo (Roman Griffin Davis), il s'agit de l'Allemagne de la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Jouant d'abord la carte de l'humour, lorsqu'il tourne en dérision les jeunesse hitlériennes dont le héros fait partie ou lui créé un ami imaginaire grotesque et toxique ayant l'apparence d'Adolf Hitler (incarné par Taika Waititi lui-même), le long métrage glisse progressivement vers le drame en nous confrontant, avec Jojo, à la dure réalité de la guerre dont il pointe également du doigt l'absurdité. Marchant dans les pas du Dictateur ou de La Vie est belle, avec son propre style, le metteur en scène signe une satire anti-haine qui colle avec notre actualité, en évoquant avec humour, poésie et justesse des notions telles que l'endoctrinement et les populismes, qui nous vaut de voir un enfant de 11 ans se plaindre qu'il ne fait pas bon être nazi. Preuve que l'on peut rire de tout si on le fait bien.

LA VIE EST BELLE (1998)

Une scène particulièrement émouvante de Jojo Rabbit ne manquera pas de rappeler La Vie est belle, le film aux trois Oscars (pour sept nominations), dont celui du Meilleur Acteur pour le trublion Roberto Benigni, que le très grand public a découvert un soir de mai 1998 sur la scène du Palais des Festivals de Cannes, lorsqu'il a fait tourbillonner le président du jury Martin Scorsese dont il venait d'embrasser les pieds au moment de recevoir le Grand Prix qui lui avait été décerné. Comme lui, le long métrage de Taika Waititi parvient à faire rire autour d'un sujet grave. Mais celui-ci se place du côté de juifs déportés dans un camp de concentration : un garçon et son père, qui va tout mettre en oeuvre pour que son fils ne perde pas le peu d'innocence qu'il lui reste.

Reposant majoritairement sur l'abattage de son acteur et réalisateur, La Vie est belle se met à hauteur d'enfant via le prisme du jeu. Celui dont Guido (Roberto Benigni) invente les règles au fil des jours pour cacher à Giosue (Giorgio Cantarini) l'horreur qui les entoure et qui finit par les rattraper. Drôle et touchante, aussi exubérante que son auteur par moments, cette jolie fable rassemble 4 721 003 spectateurs dans les salles françaises et s'impose comme une référence en matière de mélange des tons. Un sommet dans la carrière du réalisateur, qui ne parviendra pas à renouer avec un tel succès par la suite.

LE TOMBEAU DES LUCIOLES (1988)

Plus encore que La Vie est belle ou les longs métrages mentionnés plus bas, Le Tombeau des lucioles arrive en très bonne position lorsqu'il s'agit d'évoquer les films qui font le plus pleurer. Trois décennies après sa sortie, le chef-d'oeuvre d'Isao Takahata n'a rien perdu de cette puissance dévastatrice qui fait de lui l'un des monuments du studio Ghibli. Comme son compère Hayao Miyazaki le fera vingt-cinq ans plus tard avec Le Vent se lève, le cinéaste aborde la Seconde Guerre Mondiale du point de vue du Japon. Mais de manière plus frontale, pour ne pas dire dure, avec un récit qui se déroule au crépuscule du conflit, alors que le pays subit les bombardements américains et que se profile une horreur inédite, qui changera la face de la Terre.

Sorti en 1988, Le Tombeau des lucioles a bien failli sonner le glas de Ghibli, mis en difficulté par l'échec du film au box-office. Il faut dire que Takahata, pourtant plus optimiste que Miyazaki malgré ce que leurs oeuvres respectives laissent entrevoir, signe un long métrage davantage destiné aux adolescents et adultes qu'aux enfants, quand bien même deux d'entre eux sont les héros de l'histoire et le coeur d'une affiche en trompe-l'oeil, où la poésie, la pureté et l'innocence cachent une réalité bien plus terrifiante et tragique. Se rapprochant de certains maîtres du cinéma japonais en prises de vues réelles, Yasujiro Ozu en tête, par son souci du détail, cet opus rappelle que l'animation n'est pas uniquement réservée aux plus petits et peut davantage toucher au coeur que le live action.

L'EMPIRE DU SOLEIL (1987)

Poser sa caméra à hauteur d'enfant, Steven Spielberg le maîtrisait déjà avant de faire ce film, comme il l'avait notamment prouvé grâce à Rencontres du troisième type et E.T. Deux longs métrages que rejoint l'un des plus méconnus de la carrière du metteur en scène qui, à cette époque, semblait vouloir montrer qu'il pouvait aussi s'attaquer à des sujets difficiles : le racisme dans La Couleur pourpre et, donc, la guerre dans L'Empire du soleil. De La Liste de Schindler au Pont des espions, ce sujet reviendra sous diverses formes dans la suite de sa filmographie, sans que la jeunesse ne soit forcément au premier plan, et il parvient ici à s'approprier une histoire qui n'est pas la sienne.

Mais le cinéaste a sans doute trouvé dans le roman de J.G. Ballard, basé sur sa propre vie, l'angle le plus approprié pour raconter la guerre. L'auteur revient en effet sur ses quatre années passées dans un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre Mondiale, tiraillé entre des événements qui le font grandir et entrer dans le monde des adultes avant l'heure, et la force de l'imaginaire qui lui permet de transformer son quotidien en aventure et de garder un peu de son âme d'enfant. De la même façon que les rêves de cinéma ont permis à Spielberg de faire face au divorce de ses parents, dont l'ombre flotte sur son oeuvre entière. Drame parsemé de touches d'humour, L'Empire du soleil est également le film qui a révélé un futur acteur majeur en la personne de Christian Bale, qui faisait là l'une de ses toutes premières apparitions à l'écran.

JEUX INTERDITS (1952)

Lorsqu'il s'agit de montrer un conflit à travers les yeux d'un enfant, bon nombre de cinéastes choisissent la Seconde Guerre Mondiale. Peut-être parce que bon nombre d'entre eux l'ont connue, de loin (à travers leurs parents) ou de près, comme René Clément. Six ans après avoir reçu le Prix du Jury à Cannes pour sa Bataille du rail centrée sur les actes de résistance des cheminots allemands pendant l'Occupation allemande en France, le futur metteur en scène de Paris brûle-t-il ? signe l'un de ses films les plus connus avec Jeux interdits, dont la douceur n'a d'égal que la cruauté de sa scène d'ouverture au cours de laquelle la jeune Paulette voit ses parents et son chien périr par sa faute lors des bombardements.

Une fois cette introduction traumatisante passée, la guerre reste hors-champ de ce drame aux allures de conte qui se penche sur le rapport de ces enfants à la mort, lorsque ceux-ci construisent un cimetière pour les insectes et petits animaux, alors que l'un des membres de la famille ayant recueilli la fillette décède. Comme Steven Spielberg et Roberto Benigni le feront quelques décennies plus tard, René Clément atténue la dureté du contexte de son histoire en s'appuyant sur la force de l'imaginaire. Même si les deux héros (impeccablement joués par les révélations Georges Poujouly et surtout Brigitte Fossey) vont découvrir brutalement les règles du monde dans lequel ils évoluent, le film parvient, à l'image du célèbre thème musical de Narciso Yepes, à insuffler un peu de douceur dans un quotidien où l'horreur frappe sans prévenir et sous différentes formes.

Une approche payante, alors que les cicatrices de la Seconde Guerre Mondiale n'étaient pas encore refermées, car Jeux interdits est parvenu à rassembler 4 911 128 français dans les salles en 1952, pour leur présenter une vision à la fois tendre et dure, réaliste et poétique, d'un conflit qui s'était achevé moins de dix ans auparavant. Et ainsi donner un peu plus de poids à son surnom de "Rossellini hexagonal".

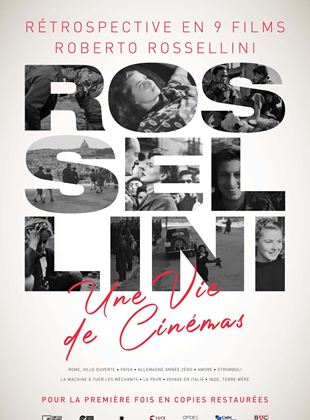

ALLEMAGNE ANNÉE ZÉRO (1947)

Avant René Clément, il y a donc eu Roberto Rossellini, qui n'a pas attendu la fin de la Seconde Guerre Mondiale pour la documenter sur grand écran, puisque Rome ville ouverte, sorti en 1945, suivait les habitants de la capitale italienne alors que celle-ci était encore en proie au fascisme. Deux ans plus tard, il pose ses caméras chez l'autre vaincu du conflit pour y tourner Allemagne année zéro et ainsi confirmer son statut de pape du néo-réalisme, à mi-chemin entre le documentaire et la réalité, où amateurs et décors naturels cohabitent avec des professionnels et une vraie mise en scène.

C'est donc le cas de ce long métrage sorti en 1947, qui nous montre les cendres encore fumantes des ruines de Berlin et représente la nécessité de se reconstruire en suivant un jeune garçon, Edmund, âgé de 12 ans, qui tente de survivre avec sa famille en proie aux conséquences de la guerre, entre un père enfermé dans ses souvenirs et un frère aîné traqué pour avoir servi le régime nazi. Même si la poésie parvient à s'immiscer par très légères touches, c'est avant tout la réalité qui prédomine dans le parcours de cet enfant à la recherche de nouveaux repères et dont le monde menace de s'effondrer comme l'immeuble à moitié détruit dans lequel il vit.

À travers son regard et l'objectif de sa caméra, Roberto Rossellini nous donne à voir les ravages de la guerre et fait preuve d'humanisme en laissant entendre que les dégâts physiques, moraux et matériels sont les mêmes dans chacun des camps. Le tout dans une tragédie aux accents documentaires où la dureté de la réalité se confronte au restant d'innocence que peut contenir le regard d'un enfant qui a vécu le conflit.

POUR SAMA (2019)

Passé par le festival de Cannes, où il a durablement secoué ceux qui ont assisté à sa projection, Pour Sama est un vrai documentaire, qui regarde dans les yeux la guerre qui a éclaté en Syrie en 2011. Épaulée par Edward Watts, Waad al-Kateab ne détourne pas sa caméra des horreurs qui se sont déroulées dans son pays, pour nous plonger dans son quotidien fait de pertes, de destructions et de bombardements, mais également de solidarité et d'espoir. Celui de voir sa fille Sama survivre à des faits dont elle ne saisit pas la portée du haut de son très jeune âge, tandis que ce long métrage politique aux allures de journal de bord paraît capable de s'arrêter d'une scène à l'autre sur une note tragique. Aussi dur que bouleversant et plein d'humanité dans sa façon de montrer l'enfance comme la lueur d'espoir de ce couple au milieu de l'horreur.

THE SEARCH (2014)

Après les Oscars du Meilleur Film et Meilleur Réalisateur reçus par The Artist, en plus d'une poignée de César, Michel Hazanavicius aurait pu rester dans la même veine. Voire jouer la carte de la sûreté avec un troisième OSS 117. Mais non, et il a opté pour le mélodrame historique avec The Search. Librement inspiré des Anges marqués de Fred Zinnemann, dont il reprend le titre original et la relation parent-enfant qui constitue le coeur du récit, il ne se déroule plus à la fin de la Seconde Guerre Mondiale mais en 1999, pendant la Seconde Guerre de Tchétchénie, conflit très peu montré à l'écran.

Devant la caméra du réalisateur français, la jeunesse est représentée par un Russe âgé de 20 ans qui s'engage dans l'armée et - surtout - ce petit orphelin qui croise la route d'une chargée de mission de l'Union Européenne incarnée par Bérénice Bejo. En combinant son point de vue à celui de l'enfant joué par Abdul Khalim Mamutsiev, le long métrage teinte la fiction d'une touche documentaire, avec un discours assez attendu sur la barbarie de ces conflits qui ne manque pourtant pas d'humanité. Reparti bredouille de la Compétition cannoise, The Search est ensuite devenu un échec en salles. Immérité, malgré ses défauts, au vu de la volonté de son metteur en scène de sortir de sa zone de confort, et de mettre en lumière une guerre dont beaucoup ont détourné le regard.

AU REVOIR LES ENFANTS (1987)

Un film de guerre dans lequel les affrontements sanglants et la destruction restent hors-champ, mais où le danger flotte constamment sur les pensionnaires du collège catholique dans lequel le père Jean (Philippe Morier-Genoud) a caché trois enfants juifs. Dont Jean Kippelstein, renommé Jean Bonnet (Raphael Fejtö), qui se lie d'amitié avec Julien (Gaspard Manesse), personnage principal de cette histoire inspirée d'un souvenir traumatisant de l'enfance du réalisateur Louis Malle, qui reconnaît qu'il s'agit néanmoins d'une fiction : "Disons, pour simplifier, que dans le film c’est un peu comme j’aurais voulu que ça se passe", dit-il. "C’est plus intéressant que ce qui s’est réellement passé."

Multi-récompensé (un Lion d'Or à Venise, sept César dont celui du Meilleur Film), Au revoir les enfants frappe d'abord par sa simplicité et la justesse avec laquelle il met en scène la quotidien de ces collégiens insouciants qui ne savent pas que la guerre s'apprête à frapper à leur porte sous la forme de membres de la Gestapo. Citant ouvertement Chaplin qui, comme lui, s'est confronté à la Seconde Guerre Mondiale le film atténue sa légéreté au fur et à mesure que la tragédie et la perte de l'innocence des enfants approchent. Avec une sobriété qui ne rend l'ensemble que plus fort dans ses derniers instants.

LE TAMBOUR (1979)

De tous les longs métrages cités plus haut, il est celui qui couvre la plus longue période de temps, puisqu'il débute dans les années 20 au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Soit près d'un quart de siècle vu à travers les yeux d'Oskar (David Bennent), jeune garçon qui refuse de grandir et va ainsi devenir le spectateur des dérives de l'Allemagne, marquée par la montée puis la chute du régime nazi, dont il aurait pu être l'un des acteurs. En adaptant le roman homonyme de Günter Grass, Volker Schlöndorff signe une fresque parfois étrange et dérangeante, en écho de l'absurdité de ce à quoi assiste le héros en même temps que le spectateur.

Parfois aussi angoissant que les cris perçants d'Oskar, Le Tambour n'oublie pas de faire preuve d'une certaine douceur pour contrebalancer la noirceur globale. Aussi insaisissable et imprévisible que son adulte au corps d'enfant, il a remporté l'Oscar du Meilleur Film Étranger en 1980, quelques mois après la Palme d'Or du Festival de Cannes qui lui a été remise, ex-aequo avec Apocalypse Now, autre film de guerre qui, lui, pose ses caméras à hauteur d'homme quand il n'est pas dans un hélicoptère.

"Jojo Rabbit" est dans les salles depuis le 29 janvier et en lice pour 6 Oscars :