Un improbable quoique sympathique aller-retour familial entre le présent et la France des impressionnistes, porté par l’amour de l’art.

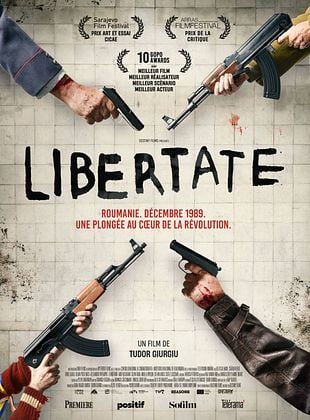

Le film, tendu de bout en bout, passionne aussi par ses résonances contemporaines : en décembre 1989, déjà, une fake news (en l’occurrence, la rumeur, complaisamment relayée par certains médias, d’actions délétères menées par des pseudo-terroristes qui n’ont jamais existé) permettait de manipuler le peuple contre son propre intérêt…

Une star de la pop en pleine crise existentielle… Le Canadien met en scène son propre parcours d’artiste, dans ce film censé accompagner un dernier album déjà pas très réussi. Tape-à-l’œil et embarrassant.

Trop long, trop sérieux, trop confus, “Mission : Impossible 8” se noie dans des dialogues crypto-techno. Et nous avec.

Mais, malgré quelques saillies bien senties (« Je n’ai pas besoin d’être tolérée, dit Mumy, je ne suis ni du gluten ni du lactose »), Transmitzvah ne parvient guère à devenir la comédie décalée que son auteur vise. Reste la relation entre une sœur et son frère, Eduardo (Juan Minujín), condensé d’amour fraternel inconditionnel qui maintient le film à flot.

En deux heures bavardes, le réalisateur s’emberlificote dans le parcours d’un obscur pilote, laissant tout juste deviner les contours de sa discipline, le drift, un exercice de dérapage artistique, si l’on ose dire, originaire du Japon…

Si la vie n’étouffe pas complètement sous cette avalanche d’horreurs, c’est grâce à ses deux actrices principales, la jeune Omara et surtout l’étonnante Anasuya Sengupta, voix grave et colère à cran d’arrêt, Prix d’interprétation cannois de la section Un certain regard en 2024.

Dans une esthétique et une colorimétrie soigneusement choisies — avec une dominante d’orange et de bleu —, voilà une immersion vibrante dans le cœur d’une jeune fille, entre vignobles et champs de tournesols.

Ce polar poisseux a beau s’inspirer d’un fait divers, rien ne paraît vraisemblable. Le caractère minable et scabreux des situations aurait pu fournir une sorte de série B rétro, si le personnage du jeune antihéros avait été étoffé. Comparé à La Troisième Guerre, une vraie réussite, ce deuxième film de Giovanni Aloi est surtout informe.

Tendue mais pataude, cette comédie noire vire, hélas, au vaudeville de bas étage et mal joué, alors que l’on peine à croire que personne ne visite jamais le bébé supposé dormir dans sa chambre…

Sous des dehors académiques, le film multiplie les séquences finement vertigineuses, porté par un interprète incroyable : Eduard Fernández, dont on connaît peu le visage en France et qui, jusqu’au moindre poil de moustache teint au cirage, compose un embobineur hallucinant et — mise en abyme forcément savoureuse —, un grand… comédien.

Dans ce récit d’une ascension aussi fulgurante que la chute, le film met à nu la cupidité sans limite de l’industrie musicale. Il n’évacue pas la question raciale ni l’enfer pour le duo de vivre dans le mensonge, même si ce malaise est plus survolé que traité.

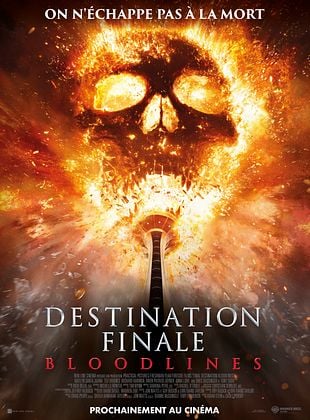

Pas de réflexions sur la condition humaine ni de véritables frissons : tout est dans l’absurdité des effusions de sang, souvent pour notre plus grand plaisir.

Le troisième volet des aventures de Lino, campé par un Alban Lenoir au sourire crispé, vaut le coup d’œil pour ses scènes d’action d’une efficacité redoutable. Dommage que le manque de second degré des comédiens alourdisse l’ensemble.

Le joli film qui donne son nom à cet assemblage d’histoires raconte les vacances mouvementées d’une famille sur la Côte d’Azur. Les autres, acidulées ou tendres, sont tout aussi séduisantes.

Avec son scénario extravagant mais plutôt bien ficelé, son joli casting (où figure Line Renaud, 96 ans) et son éclairage bienvenu sur le rôle souvent occulté des femmes dans la Résistance française, le résultat tient la route et on n’a aucun problème à rester jusqu’au final, sobre et émouvant.

Directement inspiré du personnage de Shéhérazade dans Les Mille et Une Nuits, cette héroïne féministe déambule en robe blanche immaculée entre 1900 et 1980, entre la Palestine, le Liban et l’Angleterre, pays secoués par des conflits, et y interroge principalement la place des femmes en temps de guerre. D’une vivacité et d’une actualité troublantes.