La splendeur du film d’Anderson tient à sa manière de tracer une telle esquisse personnelle sans pour autant s’engager, ni trancher.

Les Derniers Jedi appartient à l’ère de l’alcoolisme culturel, celui qui ne cesse de crier « c’est le dernier ! » mais qui prévoit de recommencer demain. C’est ce qui rend le résultat un peu lâche, pathétique, et surtout à côté de la plaque : on attendait Star Wars, voilà qu’on nous sert L’Histoire sans fin.

Quoique galvanisé par l’investissement presque masochiste de ses interprètes, Le Fidèle finit malheureusement par pédaler dans la semoule, répondant mécaniquement aux caprices de son scénario sans jamais en satisfaire pleinement les promesses émotionnelles.

"Laissez bronzer les cadavres" a le mérite d’avancer vers l’abstraction sans jamais perdre de vue ses crapules aberrantes, sans étouffer leur charisme ni leur verve.

La première belle idée du film est de saisir ce drame (c’en est un: le fond de l’histoire est tragique) prioritairement dans ses ressorts burlesques.

Que Villeneuve soit partiellement lucide sur le sujet qui anime son film, plusieurs scènes pourraient en attester.

À défaut de faire de Kingsman un premier de la classe, ce plaisir simple et pétillant rappelle combien l’espionnage est bien plus qu’un métier à risques : un rêve d’enfant, tout en montres explosives et sauvetages du monde sur le fil.

La première chose dont souffre le film, c’est d’avoir voulu tempérer l’ambiguïté programmée de son dispositif en le nappant, de part et d’autre, d’un beurre de fiction de gauche qui s’accommode plutôt mal avec sa recette.

Sélectionné cette année à Cannes, où il fit son petit effet au milieu d’une compétition bien morne, "Good Time" confirme tout le bien que l’on pouvait penser de la fratrie Safdie, à qui l’on doit déjà trois longs métrages lo-fi et pleins de qualités (The Pleasure of being robbed, Lenny and the kids, Mad love in New York).

L’air de rien, il y a quelque chose de très fort à voir Scorsese, cinéaste si prompt à l’extériorisation bruyante des affects, escorter jusqu’au tombeau le silence de cette soumission — et ainsi mieux lui ménager, en une dernière expiration clandestine, le murmure déchirant de sa révolte.

Le pari d’Andrea Arnold serait de tremper cette exigence dans l’eau sucrée d’une esthétique teenage et sexy, qu’elle ne maitrise pas moins. Pari assez habilement réussi, d’autant que son récit en faux-plat parvient à contourner beaucoup d’écueils prévisibles, à commencer par celui de l’ennui (2h40, quand même).

A force d’être maintenue à l’état d’eau frémissante, cette chronique de l’effacement retient en otage toutes les énergies tragiques de son intrigue, comme si le film craignait lui-même, comme son personnage, de se laisser cerner complètement.

D’où, à l’arrivée, un objet à la fois hyper prétentieux et totalement maladroit, mêlant deux niveaux de réalité entre lesquels rien ne circule sinon l’artificialité de tous ses procédés.

Larrain semble avoir ici tout simplement filmé son admiration pour la figure paradoxale de Neruda, en signifiant que ses artifices, sa voix poétique aussi bien que ses délires fictionnels, sont ceux-là même qui ont donné une voix au peuple latino-américain.

Le principal souci de "Rogue One" tient justement dans sa façon de lutter de toutes ses forces contre son statut d’oeuvre sauvage et collective, en improvisant pendant plus d’une heure une sorte de modèle réduit de la saga.

Ici rien n’interdit d’être ému, bien sûr, mais à condition de l’être autant devant la moindre pub Apple. C’est la même recette: un faisceau de vignettes assemblées comme un totem philosophique (tendance: self-improvement et détente zen) au moyen d’un pathos musical déchaîné.

De JFK à Snowden, d’une affaire d’état à une autre, rien ne semble avoir changé au rayon “film dossier” de Stone, qui continue d’appliquer son maigre savoir-faire de cinéaste engagé, entre grammaire d’investigation nineties et filmage high tech tous azimuts, façon pilote des Experts à la NSA.

Il est pour le moins étonnant que le film, passé cette première partie abominable, finisse tout de même par produire une relative émotion. Il lui aura fallu pour ça faire le saut de l’ange au-dessus du pli qui le fait basculer, sans préavis, de l’histoire du donneur à celle de la receveuse.

C’est donc dans l’oeil stagnant du cyclone (une chambre à coucher et quelques vestibules) que le film tente de déplier une étourdissante cosmogonie funèbre, comme si un univers entier venait se poser au chevet d’un astre agonisant.

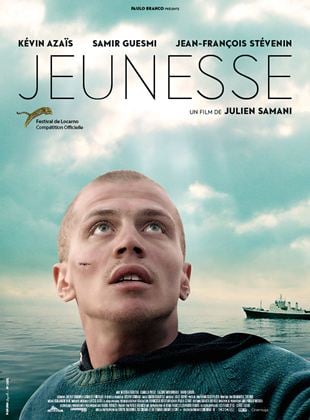

Ce n’est donc pas la moindre des beautés de ce long-métrage que d’assumer dès son titre sa dette littéraire. Car derrière la simplicité de ses moyens, contraint par la frugalité de ses conditions de production, "Jeunesse" tourne autour du sentiment ténu qu’un souvenir peut briller inexorablement dans les recoins obscurs d’un épisode pitoyable.