Dans le rôle-titre, Eduard Fernandez a tendance à en faire des tonnes, tandis que l’ensemble, servi par une mise en scène consensuelle, s’englue dans l’anecdotique au lieu de développer le caractère paradoxal de ce personnage atypique.

Le film manque cruellement d’intensité et s’appuie maladroitement sur la voix off omniprésente du protagoniste pour expliquer tous les tenants et aboutissants de l’intrigue. Tout le signe d’une mise en scène à la peine au moment de dégager une atmosphère oppressante et d’immerger le spectateur dans ce fait divers glauque à souhait.

À défaut d’égaler les meilleurs biopics récents sur des chanteurs – la réalisation manque de substance pour y parvenir et le scénario brasse parfois trop large –, « Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar » a le mérite de plonger les spectateurs dans une époque à la fois proche et éloignée, où les gens du showbiz osaient tout, se croyant tout permis.

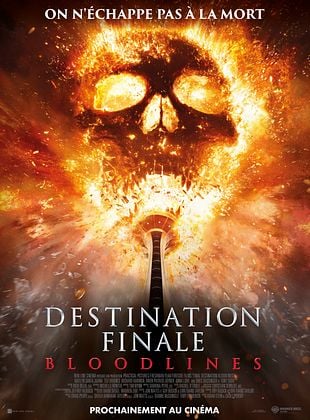

En expliquant aux personnages qu’ils peuvent gagner du temps de vie en tuant quelqu’un d’autre, mais en n’osant pas explorer cette voie, pourtant propice à développer des dilemmes moraux, « Bloodlines » rate son coup et se contente d’être un énième slasher, pas honteux, mais qui ne cherche nullement à se distinguer de la masse, assumant le fait d’être un shot qui sera oublié par le public à l’issue de la projection.

Imprégné d’une poésie désuète et cheap dans son traitement – on sent une absence de moyens –, « Un Monde merveilleux » reste cantonné au rang de petit film sympathique, conçu par un auteur qui, malgré ses idées, peine à faire éclore toute sa personnalité.

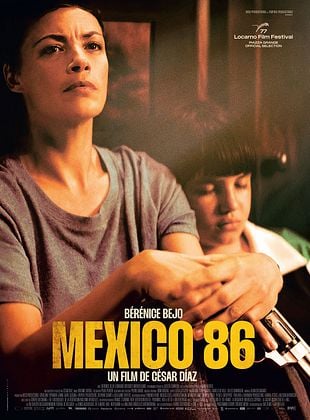

Une proposition déroutante donc qui évoque également, via son personnage principal, la résilience dont il faut faire preuve pour (sur)vivre face aux menaces environnantes.

On retient donc davantage les comédiens qui font leur petit numéro et semblent s’amuser dans cette œuvre chorale, sans trop prêter attention au résultat, conscients d’être englués dans une blague longuette qui se prêtait mieux à un court, voire un moyen métrage.

La présence dans le rôle-titre de Zoé Marchal, fille d’Olivier Marchal, fermement décidée à se faire un prénom est une autre curiosité. L’actrice dégage une réelle présence dans la peau de cette femme déterminée et énergique. Elle est à n’en pas douter l’un des principaux atouts de cette série B toutefois davantage taillé pour les plateformes SVOD que pour le grand écran.

Autant que la prestation de l’acteur révélé dans « Chouf » de Karim Dridi, on retient celle d’Iliès Kadri, parfait en jeune star prometteuse attachée à ses racines et à sa famille, ainsi que celle d’Edgar Ramírez.

Tout est là, mais l’ensemble manque de substance et de moments lyriques pour que le public soit concerné par les histoires personnelles. Une petite fausse note rattrapée lorsque le film s’intéresse aux répétitions et montre un groupe au travail, avec des musiciens qui parviennent à surmonter leurs différences pour jouer en harmonie.

Un propos pertinent dilué au sein de la bluette et raconté via un montage parallèle sommaire. Conséquence : « Les Indomptés » est une série B de luxe beaucoup plus classique qu’espéré, loin de la profondeur des œuvres de Douglas Sirk ou Todd Haynes.

Entre une histoire d’infiltration déjà vue et traitée avec moins de subtilité que dans des œuvres comme « Les Fantômes », une histoire d’amour sans relief entre deux personnages secondaires, ou certaines représentations simplistes, celle du « boss », le film perd de sa force.

Le point d’orgue d’un film filmé à hauteur d’homme, mais qui tarde toutefois à entrer dans le vif de son sujet, se contentant d’exposer la vie de Bill au cours de la première heure. Ce parti-pris vise à montrer la passivité ambiante et à ancrer la psychologie du personnage, mais n’évite pas les longueurs.

Entre théories farfelues, personnages stéréotypés sans relief, voire grotesques – mention spéciale à celui interprété par Guy Pearce – et un jeu d’acteur approximatif, la proposition, terne et ennuyeuse, se situe à mille lieues, cinématographiquement parlant, d’« EXistenZ », « Crash » ou « Videodrome », pour ne citer qu’eux.

En l’état, ce 36e long métrage a toutefois le mérite de remettre la saga sur de bons rails, après quelques volets qui, ces dernières années, avaient tendance à tomber dans le superflu.

En n’osant ni embrasser franchement le style du buddy movie, ni s’aventurer dans un humour à la Woody Allen façon « Escrocs mais pas trop », « Les Règles de l’art » s’enlise jusqu’à devenir une comédie consensuelle au potentiel inexploité.

Certes, le sujet abordé est fort, politique et possède des résonances modernes, en plus de ressasser des douleurs passées, mais le traitement, contrairement à ce que laisse penser la bande-annonce plutôt musclée, lasse plus qu’il ne happe le spectateur.

À trop resserrer l’intrigue sur une poignée de personnages principaux et à ramener toute la thématique au concept de famille, sans grande originalité, cette « Légende » devient banale, manquant à la fois de rythme pour tenir en haleine les enfants et d’une réflexion plus poussée pour intéresser leurs accompagnants.

Faute de soigner les psychologies, David F. Sandberg mise sur l’action, les jump scares et les effets gore. Corps qui explosent, pieu dans les yeux, éventrations, intestins pendants… Certes, cette barbarie est vaguement expliquée dans une scène finale, mais suggérer par le hors-champ aurait permis à « Until Dawn » de franchir un cap et de se distinguer de « Saw » ou « Destination finale » (...).

Un rôle dont s’empare avec brio le jeune Artem Kyryk, qui rend fièrement la réplique à une formidable Mélanie Thierry, ayant appris l’ukrainien pour mieux incarner Mariana. Deux caractères à la fois forts et fragiles au service d’un film puissant qui convoque l’Histoire tout en embrassant le romanesque et en célébrant, de fort belle manière, le 7e art.