Sur un scénario aux thématiques un rien génériques et aux enjeux trop attendus, le jeune cinéaste greffe en revanche une mise en scène aussi prompte que son héros à s’accidenter sur les âpretés du récit.

Outre cet agaçant effet de déjà-vu, on déplore surtout le manque d’ambition du cinéaste qui signe ici un premier film sans personnalité marquante ni désir de renouveler le genre. Son très vague message féministe (le déni de la parole des femmes) frisant même un certain opportunisme.

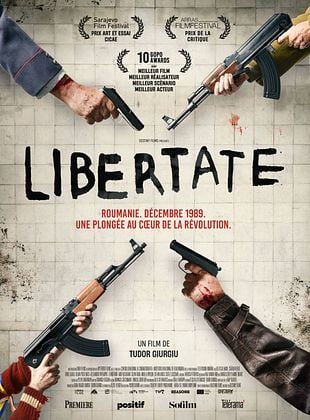

Allégeances soudaines, revirements idéologiques en mode accéléré et trahisons opportunistes se succèdent dans un mouvement suffocant que la mise en scène, sans parvenir toujours à marquer son point de vue, orchestre avec une frénésie nerveuse mais un rien systématique.

Ce huitième épisode ressert des scènes déjà vues et aligne les clins d’œil lourdauds aux autres opus. Bilan : 2h50 à la gloire d’Ethan Hunt, seul être humain capable de sauver le monde. Affligeant.

Dommage que Klapisch préfère lier le passé au présent par le truchement d’un discours politique à la fois lourd et mièvre plutôt que densifier la rêverie et le délire, esquissés l’espace d’une ou deux scènes pourtant très efficaces.

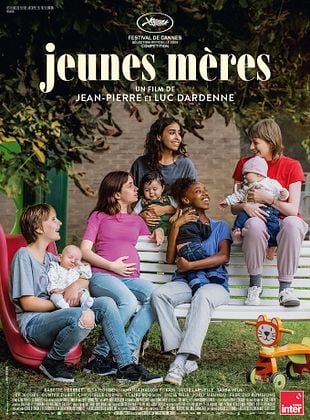

Tout l’enjeu de « Jeunes mères » consiste à trouver le moyen de lutter contre une hérédité malade et à se construire dans la fuite ; numéro d’équilibriste périlleux mais pas impossible, qui confère à l’ensemble son lot de tension nerveuse, sans jamais le priver d’un possible horizon heureux – rares sont les films des Dardenne comme celui-ci où l’on est invité à verser une larme de bonheur.

Un documentaire sur la transhumance sociale des jeunes – un sujet pourtant passionnant – au propos parfois simplificateur.

« Le Domaine » est un thriller balourd en forme de survival et aux accents de lutte des classes, formidablement interprété mais à la mise en scène insistante.

Si la mise en scène s’éparpille parfois, le scénario est terrifiant. Tout comme Eduard Fernández, stupéfiant dans le rôle-titre.

Ce film coup de poing, dont la mise en scène n’interrompt jamais son mouvement et sa fuite en avant, sait suspendre sa fureur pour saisir la beauté tragique d’une passion naissante.

D’une intelligence conjointe, scénario et mise en scène esquissent un étincelant portrait de femme en route vers son accomplissement.

Côté cinéma, sinon, rien à signaler. Ah si : ce téléfilm sympatoche, enferré dans un imaginaire désespérément télévisuel (« Cauchemar en cuisine » rencontre « N’oubliez pas les paroles »), fait l’ouverture du Festival de Cannes.

Le charme du film, fruit d’un hallucinant consensus diplomatique entre les différentes parties du groupe, toutes coproductrices, tient moins à ériger cette affaire en point de bascule majeur qu’à rappeler au contraire sa dimension purement anecdotique d’épiphénomène crapoteux, gouverné par la simple logique du show-business (loi du plus fort, conflits d’intérêts, triomphe du marketing).

Nonobstant son caractère onirique, rarement un film n’a documenté d’aussi près les répercussions intimes provoquées par un attentat.

Primesautier quand il le faut, grave quand le sous-texte l’exige, « les Musiciens » distille à merveille ses contretemps. Et instaure une cadence toujours alerte, relayée par sa troupe de comédiens, interprètes parfaits de cet enchantement musical.

L’abstraction avec laquelle le metteur en scène aborde son personnage principal (...) empêche parfois le spectateur de se frayer une porte d’entrée dans le récit. Mais la mise en scène comble cette limite, en nous plongeant dans un monde où le visible et l’invisible, le champ et le hors champ, tissent des liens instables et tourmentés.

La fable surréaliste au psychédélisme kitsch ne dépaysera pas les amateurs de Guy Maddin, dont on continue de trouver l’inspiration plus adaptée au format court, surtout quand il se pique d’épingler la politique et les crises actuelles entre caricature à la truelle et références pour initiés.

Rien ne dépasse le stade de la facilité et du cliché anti-techno dans ce bout-à-bout de scènes plus éculées les unes que les autres, où la direction artistique est proche du néant (les effets kitsch SF sonnent comme une défaite) et la performance de Blanche Gardin semble dénervée du moindre souffle, de la moindre idée.