Un soupçon de poésie transparaît toutefois dans les gestes entre Bertrand et Pierre lors de leurs cours, où les mouvements de mains expliquent mieux que les mots comment réussir les figures tentées. Un langage des signes à la douceur bienvenue dans ce vacarme épuisant.

[…] l’originalité du film, dans sa veine fantastico-féministe qui semble vouloir jouer sur toutes les acceptions possibles du « genre », est d’illustrer et de dénoncer l’invisibilisation du mal en l’intégrant à sa narration.

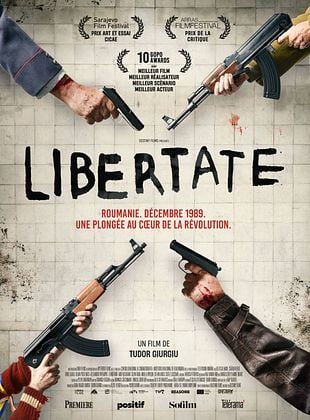

Malgré ses qualités, Libertate souffre d’une absence manifeste de point de vue : si le début et la fin se rattachent au personnage de Viorel, policier de la Militia entraîné malgré lui dans les événements, l’essentiel du film se limite à un regard extérieur et volontairement neutre.

[…] Daniel Burman, en voulant pousser plus loin la dialectique tradition/modernité, complexifie inutilement l’intrigue, qui s’essouffle dans la deuxième partie.

[…] les réalisateurs ont l’intelligence de laisser s’exprimer toute l’ironie de la situation sans en rajouter, toute son opacité psychologique sans chercher à l’expliquer, et toute son ambiguïté morale sans porter de jugement.

[…] la force de ce documentaire est justement de refuser de céder à l’élégie : après quelques vues désertes de Khartoum, il remonte le temps et se branche sur l’énergie contestatrice de la rue, ne s’arrêtant que pour faire le portrait de militants […].

Après L’Air de rien et Les Parfums, Grégory Magne continue de creuser le sillon du film de métier oblique. Métier du titre, bien sûr, mais avant tout considéré sous l’angle de sa cheville ouvrière : c’est par des plans tournés à l’intérieur d’un violon que s’ouvre le film, dans un prologue qui donne la parole au luthier François Ettori, dans son propre rôle.

Cette comédie triste, pluvieuse mais sans pathos prend ainsi, quitte à s’éparpiller, le risque d’un perpétuel chemin de traverse. Les scènes, denses, tendent à s’autonomiser comme lors d’un repas de famille pour Pessah ou d’une stratégie de séduction sur un palier de porte, sans que leur couture soit nette.

Passée la déception que le biopic de la poétesse autrichienne ne se concentre pas sur sa relation avec Paul Celan (leur correspondance de 1948 à 1967, traduite en français en 2011, constitue un sommet épistolaire), on sait gré à la cinéaste déjà portraitiste d’Hannah Arendt et Rosa Luxemburg de suivre l’écrivaine dans ce que sa vie a pu avoir de banal, voire de convenu.

La brutalité de l’incarnation et la trivialité de certains détails sont constamment atténuées par des effets abstraits qui finissent par les miner de l’intérieur et reconduire un symbolisme de convention.

Du postulat de départ, Karim Moussaoui ne conserve finalement que quelques brefs effets de disparition dans le plan. En même temps qu’il assume peu le versant fantastique, il en arrive aussi à oblitérer le versant naturaliste, regardant distraitement les signes extérieurs d’une bourgeoisie algéroise assez peu représentée.

Soudainement, tout un imaginaire préfabriqué reprend le dessus, galerie de clichés – fondés – qui renvoient à l’idée que foot et fric ne font qu’un, sans considérer l’humain qui n’en est, le plus souvent, que le plus triste pantin.

[…] le mystère entretenu par le scénario s’avère in fine un moyen pour adoucir les arêtes d’un bon gros film à sujet, soutenu par son académique carton final.

On est ici quelque part entre Jason Bourne (pour l’intrigue aux quatre coins de l’Europe) et Munich, à ceci près que les questions de géopolitique et d’éthique gouvernementale sont évacuées au profit de la peinture d’un deuil qui constitue le réel soubassement de l’intrigue.

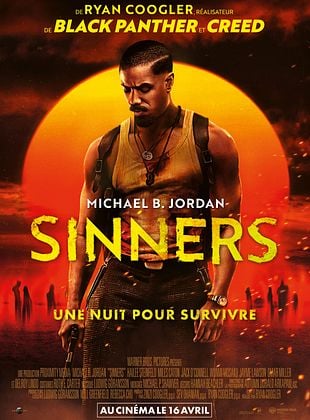

Sinners pourrait se résumer en une formule, d’autant que les noms riment prononcés à la française : plutôt qu’une graine de Scorsese, Ryan Coogler n’était donc qu’un suiveur de Robert Rodriguez. On pense à celui d’Une nuit en enfer, la gaudriole en moins (et la prétention auteuriste en plus).

À force de s’offrir le bon rôle en se montrant lui plutôt que ce qui l’entoure, Lawrence Valin trahit sa générosité initiale et laisse un goût amer quant à la représentation de ce quartier qu’on aimerait sentir plus habité.

Désossant le mélodrame comme le film noir, Les Indomptés, calqué sur le marmonnement sexy de Julius, snobe assez crânement la nécessité d’un point d’accélération […].

Autour de cette idée porteuse (une rencontre survenue à la barbe du déterminisme social, doublée d’une catharsis secrète), l’emboîtement de la tragédie et des peines affectives du travailleur ne prend qu’à moitié.

Le choix de la fragmentation et du montage alterné écrase chaque microfiction par un style immersif recto tono qui fait des personnages des allégories morales dans une grande redondance formelle : rétrécissement du cadre, zooms brusques, plan peu à peu obscurci, montée théâtrale de la tension.

Nulle partie de poker menteur entre les chefs d’État, mais un conte étonnamment linéaire et sans ironie. Ce n’est pas exactement se dédire pour Maddin puisque le surréalisme (dont il relève pour une part) est toujours allé et venu entre arcanes cabalistiques et art naïf, codes secrets et imageries populaires.