Déjà bien établi au théâtre, Sam Mendes se révèle auprès des cinéphiles à l'aube des années 2000 grâce aux cinq Oscars remportés par American Beauty, dont ceux du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur, qui permettent au Britannique alors âgé de 34 ans de nous offrir une nouvelle illustration de l'expression "Coup d'essai, coup de maître", dans la mesure où il s'agissait de son premier long métrage. Deux décennies plus tard, le voici bien parti pour remettre le couvert grâce à 1917, huitième opus d'une œuvre au sein de laquelle le metteur en scène s'est essayé à différents genres (espionnage, drame, thriller…), non sans dresser des parallèles ou bâtir des oppositions entre certaines de ses réalisations.

Il y a bien évidemment eu ses deux James Bond : Skyfall et sa suite directe, 007 Spectre, focalisées sur le poids du passé. Ou ses approches dramatique (Les Noces rebelles) et feel-good (Away We Go) du couple, sorties à cinq mois d'intervalle aux États-Unis et neuf en France. Sans oublier Jarhead et 1917. De Steven Spielberg à Christopher Nolan, en passant par Mel Gibson, Terrence Malick ou Francis Ford Coppola, le genre du film de guerre est apparu comme un rite de passage pour un réalisateur, une manière de prouver que l'on peut jouer dans la cour des grands. A l'instar de Stanley Kubrick, qui semle l'avoir inspiré de façon plus ou moins évidente, Sam Mendes en a signé deux, pour autant d'approches et d'époques différentes.

"Chaque guerre est différente. Chaque guerre est pareille." - Jarhead

Sorti en 2006, Jarhead revient sur l'histoire d'Anthony Swofford, soldat américain qui a participé à la première Guerre du Golfe, tandis que 1917, en salles depuis ce mercredi 15 janvier en France, nous plonge au cœur de la Première Guerre Mondiale aux côtés de deux britanniques lancés dans une course contre la montre dont l'issue peut sauver des centaines de leurs compatriotes. Inspirés d'histoires vraies (les mémoires de Swofford d'un côté et les récits du grand-père de Sam Mendes de l'autre), les deux films ont en commun un trio gagnant derrière la caméra : le cinéaste, le légendaire chef opérateur Roger Deakins, et le compositeur Thomas Newman. Trois hommes qui font le lien entre des longs métrages qui se rejoignent par leur genre, s'opposent dans la forme et se répondent sur le fond.

Estampillé "film de la guerre" parce qu'il met des soldats en scène et revient sur un conflit armé, Jarhead contient une petite subtilité : il montre avant tout l'attente qui constitue le quotidien de personnages qui, au final, rentreront au bercail sans avoir réellement affronté un autre ennemi que l'ennui et leurs propres démons. "Mon fusil n'a pas servi une seule fois", déplore Anthony Swofford (Jake Gyllenhaal) lorsqu'il apprend la fin de sa mission, avant de vider son chargeur vers le ciel pendant quelques secondes où la symbolique phallique est à peine voilée, et évoque aussi bien une jouissance que les plaisirs solitaires auxquels chacun s'adonnait à longueur de journée pour passer le temps. Sous-titré "La fin de l'innoncence" en France, il raconte une frustration, celle d'Américains contraints d'être les spectateurs d'une Guerre du Golfe dont ils pensaient être les stars, galvanisés par les discours bellicistes prononcés par leurs supérieurs comme s'il s'agissait du sketch d'un spectacle de stand-up.

L'ATTENTE FACE À L'URGENCE

Dans 1917, la boue des tranchées européennes a remplacé le sable du désert irakien, la grisaille le soleil aveuglant, et les soldats incarnés par George MacKay et Dean-Charles Chapman n'ont pas le choix, et encore moins le temps dont disposent les personnages de Jarhead : s'ils veulent survivre, ils doivent être les acteurs de cette Première Guerre Mondiale dont l'absurdité s'incarne dans la façon dont la mort peut frapper n'importe où et n'importe quand. "Voilà à quoi ils ressemblent…", dit Swofford lorsque, après plus d'une centaine de journées dans le coin (pour seulement "4 jours, 4 heures et une minute" de guerre effective), il aperçoit enfin la tête d'un Irakien qu'une rafale de missiles se chargera de tuer à sa place. Schofield et Blake, de leur côté, ne savent que trop bien de quoi leurs ennemis ont l'air, et l'arrivée d'un avion sonne non pas comme un salut mais cause la mort de l'un d'eux.

Entre le sergent-instructeur qui a visiblement beaucoup aimé son homologue de Full Metal Jacket, sorti quelques années avant les faits, ou la projection d'Apocalypse Now dans une ambiance digne d'un stade de football, Jarhead montre des personnages biberonnés aux fleurons du genre et qui partent jouer à la guerre, en prenant des postures. Tout en créant des échos avec la Palme d'Or de Francis Ford Coppola (les voitures qui avancent dans le désert comme les hélicoptères se découpent dans le soleil au son de "La Chevauchée de Valkyries", la folie qui gagne certains des soldats), Sam Mendes met en scène un film où la guerre reste hors-champ, le temps s'étire à l'infini comme le désert qui les entoure et le danger provient davantage d'eux-mêmes que de l'extérieur. Le vrai conflit est avant tout intérieur, ce que retranscrit la voix-off qui accompagne le récit.

Universal Pictures

Universal Pictures

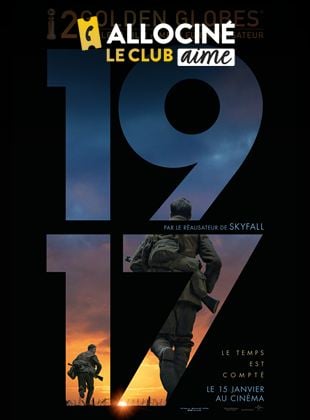

"La guerre, c'est l'enfer. L'attente, c'est pire", dit l'affiche de Jarhead qui nous montre le personnage principal statique et observant ce qui se déroule au loin. Sur ce plan aussi, 1917 se présente comme son antithèse : même s'ils sont également de dos, les héros sont en mouvement, lancés dans une course contre la montre que soulignent aussi bien le soleil couchant que la tagline "Le temps est compté". De la réussite, ou non, de leur mission dépend la vie de 1600 personnes. Il n'est donc pas question de traîner en chemin, y compris pour Sam Mendes, qui prend le parti de nous raconter une histoire en temps réel ou presque (une ellipse habile permet de sauter quelques heures) sous la forme d'un (faux) plan-séquence unique, technique à laquelle il a pris goût sur le plateau des Sentiers de la perdition, son second long métrage.

Au découpage et plans majoritairement fixes de Jarhead succèdent donc l'absence apparente de raccord et la fluidité d'une caméra qui, dans 1917, ne se pose que très rarement entre le début et la fin. Après nous avoir donné à voir la guerre, avec un recul lui permettant de faire preuve de mordant et de développer une satire, le cinéaste nous propose de la vivre, comme lui le faisait en écoutant les récits de son grand-père, en réussissant un grand écart des plus complexes entre la simplicité de son point de vue (à hauteur d'homme et collé aux pas de ses personnages) et la mécanique de précision de son dispositif où le montage se doit d'être invisible pour maximiser la sensation d'immersion recherchée.

L'IMMOBILITÉ FACE AU MOUVEMENT

Comme Birdman d'Alejandro Gonzalez Inarritu, qui se déroulait dans le milieu du théâtre et cherchait à reproduire la continuité d'une représentation dans le cadre d'un film, Sam Mendes ne se complique pas la vie pour le simple plaisir de se faire remarquer auprès de l'Académie des Oscars, certes très friande de ce type de performance. Peut-être était-il aussi, comme son discours après voir reçu le Golden Globe du Meilleur Drame le laissait entendre il y a quelques semaines, motivé à l'idée de créer un événement capable de ramener le public en salles, à l'heure où les séries et plateformes de streaming prennent de plus en plus de place. Car son plan-séquence unique (dont les plus observateurs sauront certes repérer les raccords cachés) concourt à faire de son opus une expérience, à mi-chemin entre le document et la 3D sans stéréoscopie ni lunettes. Conjuguée au savoir-faire de Roger Deakins en la matière et à la maestria de Thomas Newman, sa maîtrise de la technique démontre aussi bien son assurance en tant que cinéaste qu'elle lui permet de renvoyer, à nouveau, vers Stanley Kubrick.

Difficile, en effet, de ne pas songer aux Sentiers de la gloire, pamphlet anti-guerre situé pendant le même conflit et resté célèbre, entre autres, pour ses longs plans-séquence suivant Kirk Douglas sur le No Man's Land et dans les tranchées. Ce que 1917 fait d'un bout à l'autre de son récit, à l'exception d'une scène d'ores et déjà mémorable, qui fonctionne comme un miroir de Jarhead comme du long métrage de Kubrick : vers la fin, lorsque George MacKay sprinte sur le champ de bataille, à perdre haleine et sans se soucier des soldats qu'il risque de percuter, vers une caméra qui a cessé de le suivre pour symboliser le temps après lequel il court et qu'il compte rattraper au péril de sa vie.

Dans les coulisses spectaculaires de "1917" :

Si le combat de Schofield paraît durer moins longtemps, à l'écran, que celui de Swofford, il n'en est pas moins intense. Bien au contraire, puisque 1917 repose sur l'adrénaline et la notion de danger permanent, pendant que Jarhead est une histoire d'ennui et de frustration. Très différents dans leurs mises en scène et tons respectifs, les deux longs métrages se rejoignent pourtant sur bien des aspects, les principaux étant la déconstruction du genre et cette façon de montrer l'absurdité et le côté cyclique de la guerre : de manière ironique comme quand un soldat de Jarhead se réjouit de ne plus avoir à retourner en Irak, alors que Sam Mendes et le spectateur de 2006 savent très bien ce qu'il s'est passé ensuite ; et grâce l'écho entre le premier et le dernier plan de 1917, sur lesquels George MacKay est adossé à un arbre qui évoque autant la simplicité d'un héros qui n'entrera pas dans les livres d'Histoire que le long recommencement auquel ont été confrontés les siens entre 1914 et 1918, avant de revivre l'horreur deux décennies plus tard.

Petites histoires au sein de la grande, avec des approches plus intimistes qu'on ne pourrait le croire sur le papier, Jarhead et 1917 permettent également à Sam Mendes de questionner la notion de héros, comme il le faisait dans ses James Bond : malgré le fait qu'il n'ait pas tiré le moindre coup de feu et que le conflit n'ait été qu'un "rodéo" selon l'un de ses camarades, Swofford est accueilli comme tel à son retour aux États-Unis et suscite la fierté de l'un de ces vétérans du Viêtnam dont ils voulait être digne sans savoir que son expérience ne serait pas la même ; de son côté, Schofield a permis de sauver plus d'un millier de vies mais son courage et son odyssée resteront anecdotiques à l'échelle du conflit dans son ensemble. Malgré des vécus très différents, tous deux en ressortiront marqués, physiquement et psychologiquement, tout en ayant tissé des liens très forts avec certains de leurs homologues et traversé des moments presque surréalistes.

Universal Pictures

Universal Pictures

Car même s'ils suivent deux voies différentes, les longs métrages parviennent quand même à se rejoindre, comme à la croisée des chemins, dans ces séquences nocturnes où le feu vient déchirer le ciel noir, faisant naître une ambiance quasi-onirique, que l'on découvre en se réveillant après avoir pris un coup (1917) ou dans laquelle un cheval maculé de pétrole apparaît comme par magie (Jarhead). Une passerelle visuellement marquante qui rapproche les films pour appuyer le discours de Sam Mendes sur l'aspect hors du temps de ces conflits, et la complémentarité des deux oeuvres. "Chaque guerre est différente. Chaque guerre est pareille", disait Jake Gyllenhaal en 2006. Il aura fallu patienter près de deux décennies pour que le metteur en scène nous le rappelle en s'attaquant, de nouveau, au genre avec brio.

En lice pour 10 Oscars, "1917" est en salles depuis le 15 janvier :