La mise en scène, graphique et pétillante, crée régulièrement un principe d’axe de symétrie centrale qui divise l’écran en deux parties, moins pour signifier la dualité de Mumy (le film est bien plus intelligent que cela) que pour esquisser toutes ces frontières, intimes et extérieures, qu’il lui faut apprendre à traverser pour s’approcher de sa vérité enfouie.

Le film avance vers le matin et sa lumière, mais refuse pour autant de dissiper les opacités de ses deux personnages et les inhibitions profondes qui les entravent. Un chemin tracé à l’inverse des clichés, s’achevant sur une belle émotion cristalline et inquiète qui ne vous lâche pas à la sortie de la salle.

Par ses cadres enserrants et son montage elliptique, Mariana Brennand filme le crescendo d’une émancipation perdue d’avance avec une rugosité qui dit dans un silence retentissant le désespoir infini de son héroïne.

Le montage est implacablement haletant, moteur d’un récit digne d’un thriller complètement véridique. Une lutte laissant exsangue qui concourt cette année aux Oscars dans la catégorie documentaire (une première pour un film japonais). Que ce film triomphe dans une autre démocratie où les droits des femmes sont également bafoués serait d’une ironie tragique, mais salutairement symbolique.

Cette fiction prend le temps de regarder toutes celles et tous ceux que le cinéma américain ignore. Tous ces écartés d’un rêve frelaté tombant en lambeaux. L’empathie naturelle de ses deux cinéastes, jamais misérabiliste et toujours au niveau de la fierté cabossée de leurs héros·ïne·s, se traduit dans une mise en scène maîtrisant l’ellipse avec pertinence, évitant ainsi à cette tragédie « banale » de s’embourber dans le mélo.

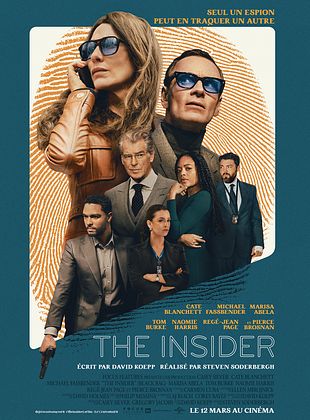

Ici, les motifs du genre – la taupe, les amitiés en doute, les coucheries secrètes et la femme fatale – sont subvertis avec une dextérité réjouissante dans une réflexion sur les fondations du couple amoureux : « Pourrais-tu mentir pour moi ? Pourrais-tu tuer pour moi ? », se demande-t-on sous la couette.

La mise en scène se nourrit de la rage, du désespoir et de la solitude de ce héros dans la beauté d’un scope percuté par les couleurs vives et un jeu sur les espaces urbains qui nous ébouriffe, marquant l’avènement d’un auteur avec lequel il faudra compter.

Hakim Jemili assume avec une belle fragilité les déboires et les écarts du rôle principal. Et face à lui, Laura Felpin déploie une autorité romanesque (elle « dresse » le bonhomme) où excelle son irrésistible sens de la rupture.

Ce film résonne alors d’autant plus avec UN PINCEMENT AU CŒUR, le merveilleux moyen-métrage de Brac qui accompagne la projection. CE N’EST QU’UN AU REVOIR est le portrait d’une jeunesse irradiant de toute sa grâce et dont le cinéma de Guillaume Brac pourrait être l’incarnation la plus lumineuse.

Une poésie accentuée par certains plans d’extérieurs montrant la beauté cachée de Gaza et de sa population, et qui, associée aux images actuelles de la bande en fin de film, génère l’effroi autant qu’elle pousse à réfléchir sur les raisons du désastre.

Sans doute en écho aux déplacements des pions (la main du joueur ne les pousse pas, mais survole le cadre de jeu avant de les poser de manière assurée), Kazuya Shiraishi construit de magnifiques travellings retenus, maîtrisés et stratégiques, élaborant une tension captivante, avant de les conclure tel un point d’exclamation par un cadre fixe à l’impact d’une intense intelligence dramaturgique. Finement joué.

Le premier opus semblait en avoir déçu certains, reprochant au film de Bing une redondance dans les thèmes abordés. JEUNESSE (LES TOURMENTS), noir et âpre, enfonce plus loin et plus profondément encore le clou. Faisant corps avec ceux qu’il filme tout en gardant la bonne distance, le film de Bing déploie ainsi sa complexité et ses ambitions politiques, dévoilant toute sa force horrifique et sa grandeur d’œuvre pharaonique, testament d’une jeunesse sacrifiée sur l’autel de la société de consommation et du capitalisme monstrueux.

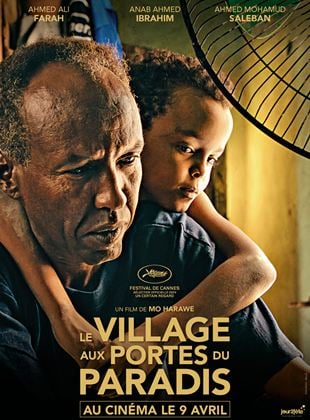

Si le film de Mo Harawe est si beau, s’il est si puissant, c’est parce qu’il est à la fois modeste et exigeant. Son austérité, ses silences, sa durée, son formalisme méticuleux sont moins une coquetterie et un désir d’étaler une maîtrise de la mise en scène qu’une nécessité d’où pourront finalement surgir, à l’intérieur du cadre des plans fixes, servis par la sublime photo du grand chef opérateur égyptien Mostafa El Kashef, la douceur et la beauté. Avec pudeur et force, dignité et obstination.

Un flou qui demeure, un peu à l’image du territoire de ce film touchant, envoûtant et finalement assez singulier, terrain à la fois tangible (Athènes a rarement été filmée de manière aussi juste, tel un no man’s land oriental au sein de l’Europe) et ailleurs hors champ, pays inconnu du titre vers lequel rêvent de se diriger ses personnages, martyrs des temps modernes, auxquels la très belle dernière scène rend un hommage vibrant, finissant de nous embarquer avec eux dans cette Odyssée.

Le fait d’exister et de fissurer la norme, sans s’excuser d’être ce que l’on est, est le vecteur de la mise en scène incandescente de ce film irradiant, mal élevé et délicat, coloré dans une ivresse sensualisée par les néons des enseignes de rue et les obscurités excitantes des ruelles sombres.

Or si les anciens se mettent à mourir, n’est-ce pas tout simplement parce qu’ils recommencent à vivre ? BELLADONE est à la hauteur de cette intensité : c’est au fond de soi, dans la matérialité du corps, que résonne la vitalité.

Une virilité si troublante qu’elle affole tous les compteurs, qu’elle dérange les certitudes – ainsi de l’homoérotisme dingue au cœur du film, où le corps et le costume du torero font l’objet d’un désir parfois irrationnel. La vraie tragédie, si elle existe, c’est alors celle du taureau comme simple faire-valoir, marionnette sanglante au profit de l’homme tout puissant et de sa quête de gloire.

Caméra d’or 2024, LA CONVOCATION crée son suspense par la rétention d’informations : ce n’est qu’à mesure que l’intrigue se déroule via cette longue réunion que le public, qui recourt ainsi à son imaginaire, comprend de quoi il retourne. C’est aussi par ce biais qu’est instillé puis attisé progressivement, au travers d’allusions, sous-entendus, arguments biaisés et jeux de regards entre personnages ambigus (tous formidablement incarnés), le doute sur la véracité des faits.