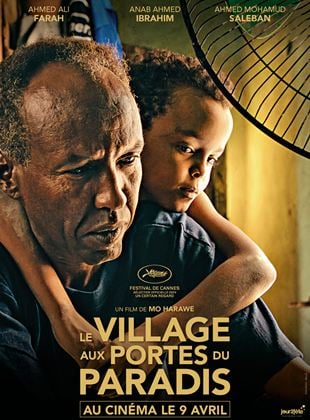

Le cinéaste somalien Mo Harawe filme ses personnages, son pays et le vent dans un premier long métrage poétique et obstiné.

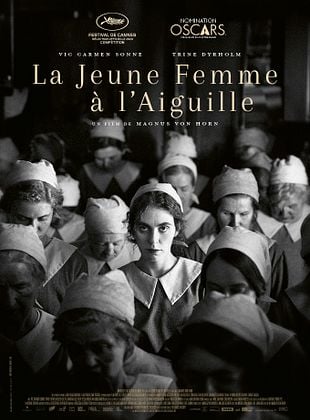

Voici un film de monstres de foire et de poupées de chair, péniblement beau, qui tient de l’"Eraserhead" naturaliste et d’un "Elephant Man" sans bonté. Ce qui rend la Jeune Femme à l’aiguille insupportable à certains ne tient pas à son sordide esthétisé, à sa complaisance (inexistante à part quelques effets sonores), mais vient de ce que, de tous les personnages, le plus monstrueux soit aussi le plus aimable, le plus secourable a priori, et compatissant.

Une tentative grotesque de satire des noces de l’électro et de la mode qui ressemble plutôt au symptôme de ce qu’elle aurait voulu dénoncer.

"Jeunesse" est à la fois une ode vibrante à la jeunesse de son pays, et une œuvre combative, de contre-propagande absolue, allant à l’encontre de toute image et de tout discours officiel (chinois et mondial) par présentation de la réalité.

Filmant à la fois la situation impossible faite à ses personnages et l’espoir d’une géographie libérée, filmant les deux comme des réalités visibles, superposées dans le paysage, Rashid Masharawi cisèle de lieu en lieu, à hauteur humaine et aérienne, sa fable de l’enfant et du pigeon.

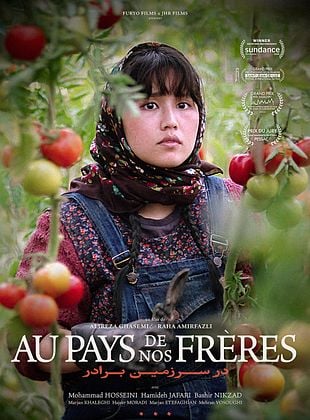

Si "Au pays de nos frères" construit donc une litanie visant à rendre justice aux tourments de ses personnages, il déroule ce programme avec une pudeur souvent remarquable.

Les fascinantes avancées de Fanon sur les blessures de l’âme du colonisé appelaient la dentelle d’un biopic moins inhibé que ça, avec les brèches et la pénombre, la chair et la folie.

Alonso Ruizpalacios filme beaucoup mieux le travail et les travailleurs que le peu d’intrigue qu’il s’est cru obligé d’ajouter : la romance, l’IVG, l’argent volé sont les tensions superflues d’un film déjà plein comme un œuf.

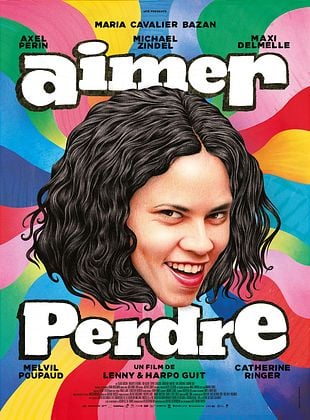

A travers deux documentaires sur l’amitié et l’impermanence des choses, le cinéaste dresse un profil intelligent de la jeunesse française des années 2020.

Qui regarde aujourd’hui avec autant d’attention, autant de richesse de détails, des existences qu’un premier coup d’œil jugerait ordinaires ? Si "Hard Truths" laisse une impression tenace, c’est qu’il est au contraire extraordinaire dans sa manière de nous attirer au cœur d’abruptes situations dont la somme ne dessine rien moins que la vie même.

Promesse de «bon film de serial killer», le long métrage d’extrême droite chrétienne, qui prend clairement position contre l’avortement et l’euthanasie notamment via un tueur en série comme personnage principal, est un véritable navet.

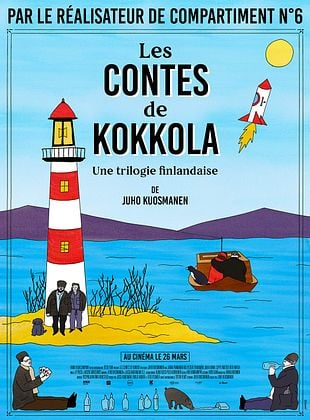

Le résultat, modeste et un poil inégal, assumant volontiers son anachronisme, permet néanmoins de se laisser bercer par une petite musique bien particulière, faite d’une nostalgie venue des grands froids, de ces terres reculées où il ne fait jamais ni nuit ni jour et où le temps semble s’être bel et bien arrêté.

La grâce des débuts du film cède peu à peu aux étapes fléchées, mais reste la délicatesse dont fait preuve Marianna Brennand pour s’emparer de son gros thème, et la subtilité du jeu des comédiennes principales [...].

La dérive au délire achevé, relatant dans un style épileptique la galère de sa contre-héroïne, figure irrécupérable à un point plus atteint depuis Divine chez John Waters, dans cette pochade où rien ne sacrifie à la beauté, a quelque chose d’un pathétique sans pitié : prend forme le portrait grotesque et pas idiot d’une vie de clocharde, d’une femme à la rue, d’une SDF enfin, telle qu’on n’en voit jamais au cinéma.

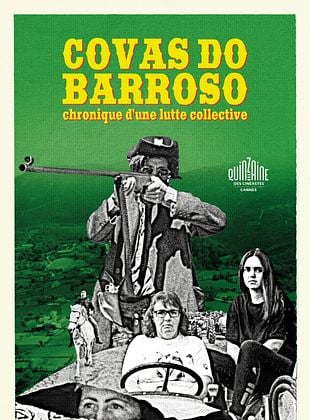

Le cinéaste Paulo Carneiro [...] a proposé aux habitants de rejouer, sous la forme d’une reconstitution chorale, déterminée, picaresque, en pellicule et en chansons, l’histoire de leur lutte, pour se donner du cœur à la tâche, et en projeter l’exemple partout sous la forme du précédent : on peut s’organiser, on peut vaincre, ils n’éventreront pas nos montagnes tant qu’on aura les pieds dedans.

Anna Recalde Miranda, documentariste italo-paraguayenne, réalise un film passionnant et dépassionné, ni brûlot révolutionnaire ni manuel du bon humanitaire. Le cinéma comme action militante présente et tombeau à la mémoire ignorée des vaincus.

Tourné en Italie avec uniquement des acteurs et actrices iraniens – dont les formidables Zar Amir Ebrahimi et Mina Kavani –, une exigence du réalisateur israélien Eran Riklis, le film, aux couleurs et détails très soigneusement pensés, résonne terriblement avec le mouvement Femmes, vie, liberté, initié par la mort en 2022 de Mahsa Amini aux mains de la police des mœurs.

Si Serra réussit l’exploit de ne pas « jouer le jeu » de la corrida, c’est qu’il ne la filme pas tout à fait – esquivant par la même toute possibilité de dénonciation – et l’utilise plutôt comme canevas d’un portrait de mâle au virilisme douteux.