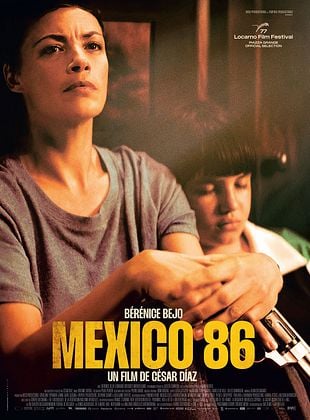

Il n’y a donc pas que les personnages qui sont pris dans des réflexes masculinistes : le film [...] ne s’intéresse que trop peu aux femmes qui entourent le récit, ni aux affects complexes qui clouent celles-ci à leurs côtés.

On ne peut que constater l’incapacité du film à puiser dans l’immense matière (politique, dramaturgique et esthétique) qu’il avait entre les mains, jusqu’à sa restitution beaucoup trop scolaire des années 1980 à Mexico City qu’il laisse au stade de décorum figé.

Mourad Winter saisit certes quelque chose de cette ambiance cocooning anesthésiante et généralisée qui nous gagne, mais fallait-il s’en accoutumer à ce point ?

Tout ne fonctionne pas, loin de là, et le trop-plein de références finit par étouffer son propre souffle. Mais il y a là un regard, une actrice incandescente, et quelques scènes hallucinées qui valent le détour [...].

Sous couvert d’un récit qui prône le respect des espèces sauvages et de la nature, A24 propose surtout l’une de ses œuvres les plus aseptisées, et prête à vendre des goodies sans âme à défaut de planter le virus de la cinéphilie dans le cœur de jeunes spectateurs.

"La Chambre de Mariana" fait ainsi du statisme de son dispositif et de ce dont il prive son personnage un témoignage d’une grande justesse psychologique sur la survie et l’éveil des sens, où pulsions de mort et de vie cohabitent.

En désacralisant et décloisonnant les identités valides/non valides, le film permet d’offrir à ses personnages un espace plus inclusif et élabore une pensée généreusement subversive pour repenser notre rapport à la norme.

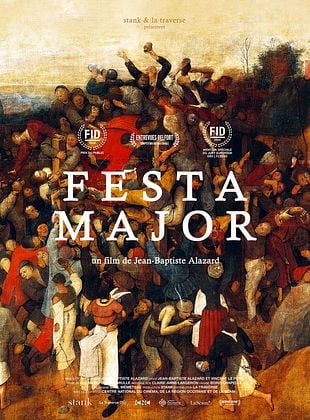

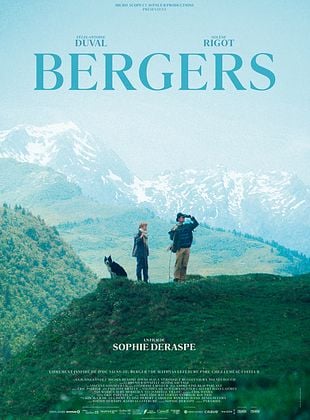

Si on regrette tout de même une voix-off aux accents poétiques trop emphatique et une représentation du monde rural un peu trop lisse et idéalisée, la beauté des images en 16 mm, la façon dont elle rappelle par moment des tableaux de la peinture flamande et le jaillissement des couleurs finissent par nous emporter dans leur ronde dionysiaque.

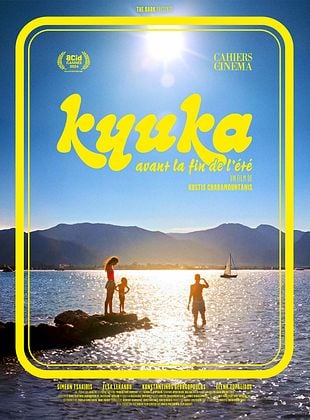

Ce que Kyuka travaille in fine n’est pas tant le démantèlement de la solennité juvénile d’Elsa et Konstantinos que l’exposition irréversible d’une déception à venir. À mesure que l’équilibre familial s’étiole, la lumière s’obscurcit progressivement jusqu’au crépuscule, recouvrant de façon poétique ce film d’une atmosphère douce-amère.

Avec sa coscénariste Baya Kasmi, Leclerc réussit le pari de nous faire rire en se moquant à la fois des hommes un peu perdus dans les combats post-MeToo, mais bienveillants, et des féministes néophytes et maladroites. Tous·tes les acteur·rices sont à l’unisson, et composent une comédie sympathique et enlevée.

Harvest tirerait presque vers le film choral tant il s’attache à filmer la vie en communauté, toutes strates confondues. C’est en tout cas ce qu’il fait de mieux. Car derrière la vie filmée dans sa pleine liberté, il y a quand même un scénario qui cherche à répéter explicitement ce qui est déjà apparent à l’image.

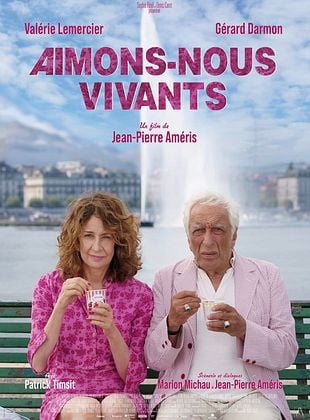

Aimons-nous vivants est empreint d’une criante paresse, pour ne pas dire d’un authentique torchage, que trahit sa négligence grossière des détails et des trous de l’écriture. Le personnage n’a pas été réfléchi plus de dix secondes.

À travers le dépassement comique auquel fait face le couple à l’égard de ces nouvelles technologies supposées faciliter son quotidien, le film dépeint en creux une complicité amoureuse rare, aussi vieille qu’inébranlable, de celle qui se passe de mots.

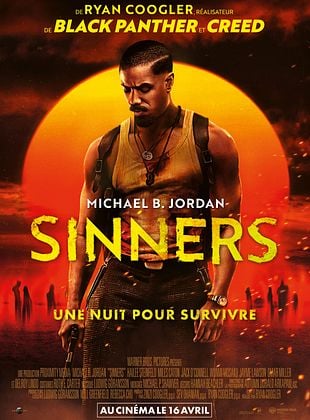

Ryan Coogler revient avec une comédie musicale historique de vampires sur fond d’apartheid (gloups) à 90 millions. Disons le sans détour : c’est à peu près irregardable.

Sans trop sombrer dans un trash complaisant, la cinéaste parvient, notamment grâce à deux actrices fabuleuses, à paradoxalement signer un film assez solaire sur l’amitié, et s’impose comme une réalisatrice à suivre pour demain.

À cet enracinement naturaliste et admirablement documenté qui soulève un certain nombre de préoccupations matérielles et intimes du mode de vie pastorale, Deraspe lui adjoint une seconde écriture plus lyrique.

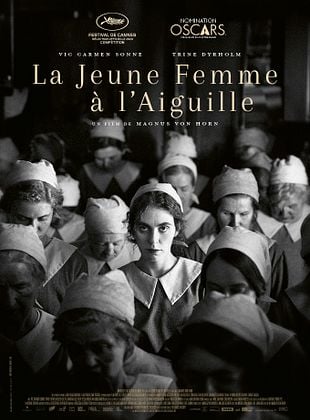

Magnus Von Horn a vu “tous” les films en noir et blanc, mais l’accumulation un peu insensée de références disparates n’a jamais produit un chef-d’œuvre.

Toute la poésie d’"À la Lueur de la chandelle" repose sur cette manière de décloisonner les temporalités avec une grande flexibilité de mise en scène, si bien que l’espace domestique s’enrobe d’un brouillard temporel qui rend les époques de plus en plus indiscernables.