Par sa dignité, Izzeldin Abuelaish, endeuillé par la mort de trois de ses filles, transmet une puissance émotionnelle jamais tire-larmes. Tous deux ont la foi chevillée au corps : un jour, Israéliens et Palestiniens pourront se parler à nouveau.

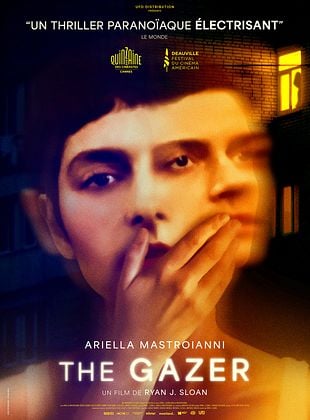

Ce premier long-métrage particulièrement prometteur sait affirmer formellement sa mise en scène névrotique et paranoïaque, la distorsion habile et efficace de la réalité vécue par son héroïne contaminant progressivement la perception du spectateur.

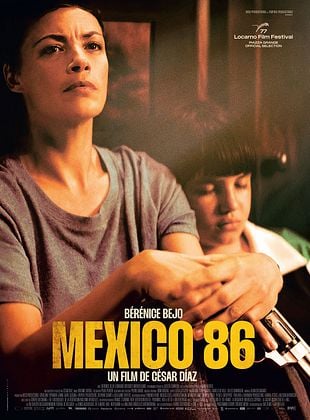

Pour Bérénice Bejo, d’origine argentine, et pour le réalisateur, qui rend hommage à sa mère, ce portrait d’une résistante à la junte guatémaltèque, tiraillée entre son activisme et l’éducation de son fils, veut dire beaucoup. Pour le spectateur, hélas, c’est l’inverse.

Entre merveilleux spielbergien et médiévalisme arty, une aventure esthétiquement intrigante mais peu convaincante.

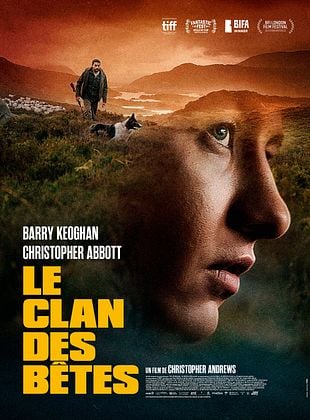

A l’arrivée, l’ensemble évoque moins un polar rural à la Kurosawa qu’une version celtique des démonstrations ampoulées d’Iñárritu.

Simón se pose en naufragé social, trouvant dans cette sphère marginale une manière de s’ajuster harmonieusement au monde. Mais il compose aussi une sorte de Spartacus pernicieux, contre-pied absolu à l’Argentine viriliste et prédéterminée de Javier Milei.

C’est une réinvention persifleuse et mélancolique qui sait soigner ses personnages féminins et brocarder le machisme ambiant.

Adaptée d’un livre autobiographique du vrai Gigi, portée par des acteurs plus vrais que nature (mention spéciale au père, Francesco Di Leva), cette tragédie du mal, primée à Venise, sur l’atavisme de la violence et la solitude des victimes résonne fort dans l’Italie de Giorgia Meloni.

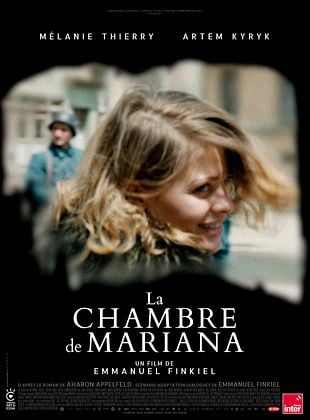

Cette puissance de la fiction, Mélanie Thierry l’incarne à elle seule, renversante Mariana qu’elle interprète en ukrainien et jusqu’au bout des ongles. Elle est la chair du récit.

Le rythme faussement nonchalant de cette chronique familiale et sociale (la course au mercantilisme de la société thaïe, les strates économiques de la ville de Bangkok…) se cale sur le tempo de son héros, ado intéressé aussi agaçant que désarmant. Une révélation.

Si le scénario, joliment ironique, reste dans les clous, la mise en scène, avec ses improbables angles de prises de vues, donne un joli coup d’accélérateur à un genre balisé.

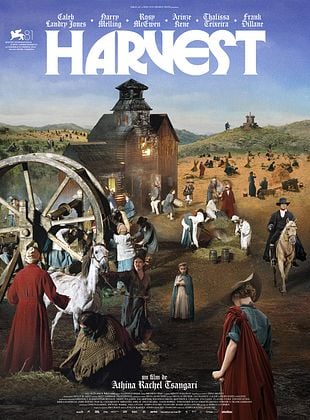

Cette fable parabolique et esthétique, filmée avec une âpreté tellurique, a la puissance d’une toile de Brueghel.

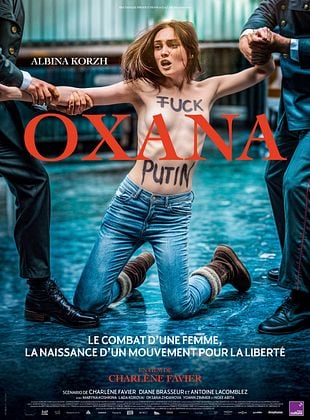

Cette martyre du combat féministe, idéalement incarnée par l’inconnue Albina Korzh au visage de laquelle Charlène Favier (« Slalom ») arrime sa mise en scène, méritait mieux que ce biopic léché et mal construit.

Petit miracle, « Toxic » contourne ces écueils et résiste à la facilité de l’observation surplombante sans perdre son mordant.

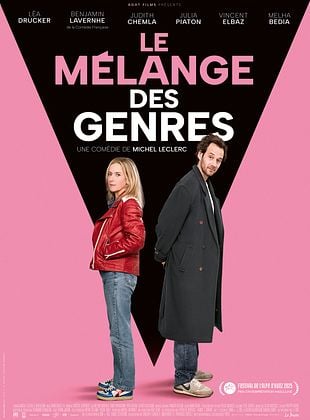

Assumer l’outrance jusqu’au bout façon « Calmos » de Bertrand Blier (auquel le film adresse un clin d’œil) lui aurait mieux réussi que son dénouement de boomer post-soixante-huitard. Ce n’est pas une raison pour bouder son plaisir, la joyeuse cocasserie du film et un Benjamin Lavernhe irrésistible en faux coupable consentant, acteur raté et mari déconstruit.

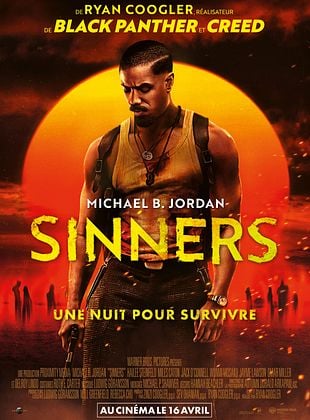

Sur l’émancipation des minorités dans un pays fondé par l’immigration où le racisme a d’autant moins de raison d’être, la parabole vampirique se révèle plus pertinente qu’elle n’en a l’air.

Dans le rôle de cet homme privé de sa virilité patriarcale et prêt à tout pour la reconquérir, Toni Servillo, servile et suavement fourbe, est juste magistral. Mais Elio Germano dans le rôle de l’héritier prisonnier et solitaire, privé de sa vie depuis sa naissance, ne l’est pas moins.